全球首个仿生机器人半马:21公里人机竞速背后的科技突围

4月19日清晨,一场别开生面的半程马拉松在北京亦庄鸣枪开跑。与往届不同,赛道旁多了一群特殊的“选手”——近20支来自高校、科研机构和企业的仿生人形机器人,它们与人类运动员共同挑战21.0975公里的极限距离。这场全球首创的“人机共跑”赛事,不仅是对机器人技术的实战检验,更勾勒出未来人机协同的生动图景。

技术与耐力的双重考验

不同于实验室的平稳环境,南海子公园至国家信创园的半马路线暗藏玄机。机器人需要应对14个弯道、上下坡道及轨道交通区域,这对运动控制算法和机械结构稳定性提出极高要求。参赛队伍各显神通:清华大学研发的“夸父”机器人通过优化步态算法,在1.7米身高下保持每秒1米步速;身高仅75厘米的“小巨人”凭借高频步态弥补腿长劣势;而北京人形机器人创新中心的“天工”Ultra版通过减重设计和风冷散热系统,将续航延长至4.5小时。

赛场背后的科技博弈

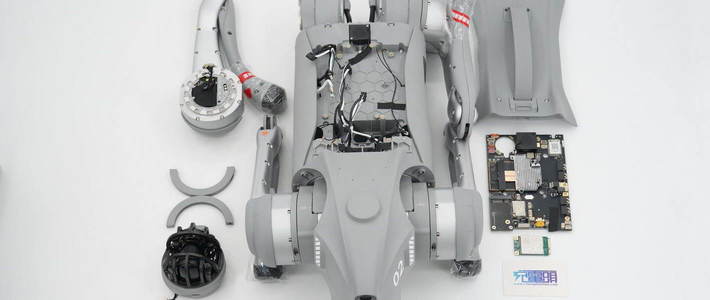

赛事规则创新性地融合了马拉松与赛车元素。机器人允许在2.5公里间隔的补给站更换电池,但如同F1换胎需计入耗时。松延动力团队为“N2”机器人穿上特制跑鞋,并在关节部位使用氧化模具钢增强耐磨性;钢宝队的双足机器人“幻幻”搭载VLA大模型,实时感知地形变化调整步态。值得关注的是,最终成绩并非单纯取决于冲线顺序,还需综合换电耗时、设备更换罚时等要素,首个抵达终点的机器人可能因技术违规错失冠军。

从赛道到产业的跨越

这场赛事成为人形机器人技术转化的试金石。参赛的宇树G1机器人日常承担园区巡检任务,通过赛事验证了复杂环境下的持久作业能力;北京科技职业大学团队将赛事数据反馈至工业机器人研发,提升其在制造业场景的适应性。赛事奖牌设计暗藏深意——可展开的三层结构象征机器人关节的灵活性,背面的集成电路图案呼应亦庄的科技产业生态。

当人类运动员与人形机器人并肩穿越泡桐花大道,途经京东、京东方等科技企业总部,这场突破性的赛事已超越竞技本身。正如完赛奖牌上镌刻的“完成式”英文,它既是对现有技术阶段性的总结,更是开启人机共融时代的起跑线。在未来,这些经受过半马考验的机器人,或将把赛场积累的耐力和适应性转化为服务社会的真实力量。

墜夢

校验提示文案

墜夢

校验提示文案