“人过五代另起坟,房过三代必走人”,是啥意思?与现代人有关吗

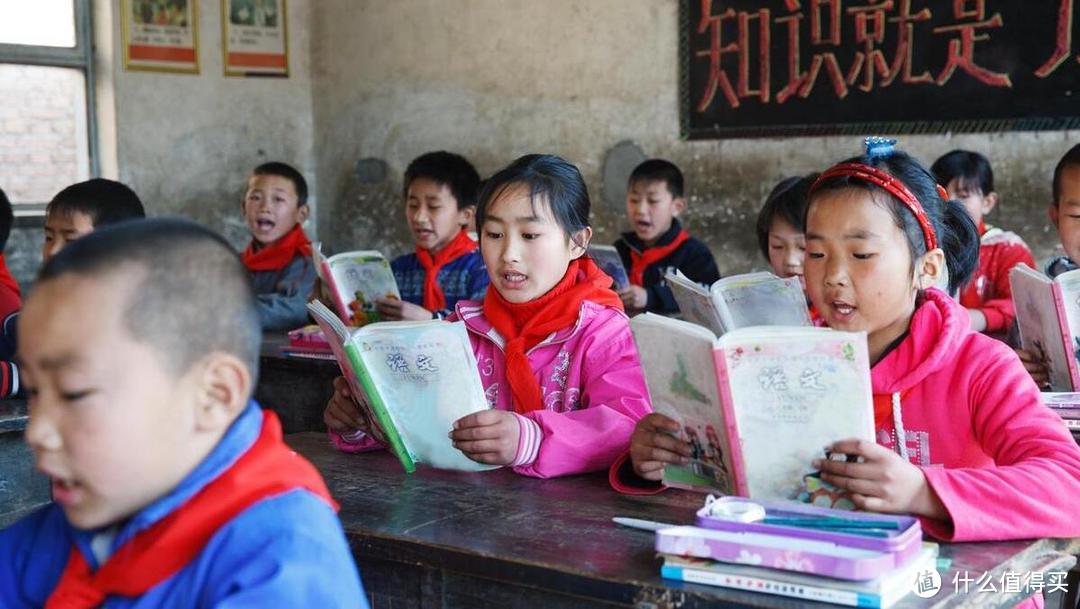

在中国悠久的文化传承中,诸多俗语和俚语不仅仅是口头流传的智慧结晶,它们往往蕴含着深厚的历史文化背景和哲学思想。比如“人过五代另起坟,房过三代必走人”这句俗语,它不仅反映了古代社会的家庭结构、土地使用习惯,还与中国的宗法制度、丧葬习俗以及对家族延续的重视紧密相连。

人过五代另起坟

人过五代另起坟:指的是在传统的宗族观念中,当一个家族发展到第五代之后,由于人口增多,原来的坟地可能不够用,或者为了更好地区分各代祖先,家族会选择另外的地方建造坟墓,即“另起坟”。

同时,这也与“五服”制度有关,五服是中国古代计算亲属关系远近的单位,超出五服的亲属关系较为疏远,因此在某些地区,超过五代的祖先可能不再在同一墓地安葬。

在古代中国,家族观念极强,丧葬礼仪是维系家族血脉认同的重要环节。《礼记·丧服小记》中提到的“五服”制度,就是对家族成员之间丧服等级的划分,五服之外,亲缘关系逐渐淡化。因此,“人过五代另起坟”不仅是因为人口增长和土地资源有限的现实考量,也体现了对家族结构和血缘亲疏的尊重。

历史上,如《史记》记载的孔子家族墓地“孔林”,就体现了世代有序、辈分分明的安葬原则,彰显了家族的延续与荣耀。

房过三代必走人

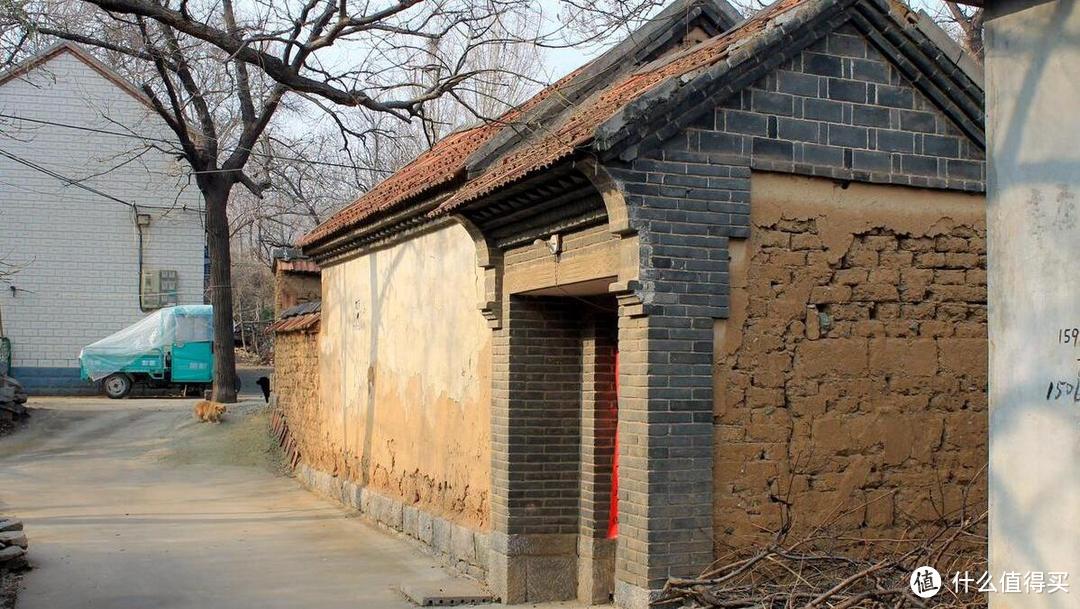

这句的含义较为灵活,既可理解为房屋经过三代人的居住后,可能因老化、破损或家族成员增多而不再适合居住,需要新建或搬离。

另一方面,它也隐含着随着家族成员的增多,年轻一代往往会寻求建立自己的新家,不再依赖祖宅,体现了家族内部结构的变化和个人发展的趋势。

中国古代社会,特别是农耕文明中,土地和房产是家族传承的重要组成部分。随着时间推移,家族人口增长,原有住宅可能无法满足需求,加上土地继承、分家析产等因素,年轻一代倾向于外出立业,形成新的居住格局。

这种现象在古代诗词中也有体现,如宋代陆游《示儿》诗中的“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”虽是表达爱国情怀,但也间接反映了家国观念与家族传承的紧密联系。

历史上,如“六尺巷”的故事,展示了张英家族对邻里和谐、谦让精神的重视,这种对家族声誉和家族利益的维护,同样体现在对祖宅和墓地的维护上。而在现代社会,随着城乡一体化进程加速,家族结构与居住模式发生巨大变化,传统习俗虽有所简化或调整,但对家族荣誉的珍视、对家族成员间相互支持的重视,仍然是中华民族文化的重要组成部分。

在这个瞬息万变的世界里,让我们携手同行,于古韵今风间寻觅智慧之光。取传统文化之精华,去其糟粕,让千年积淀在新时代绽放异彩,传承不息。在此,月下词主编诚邀诸君,共赴文化之旅,探幽揽胜。望君常顾,于此间,我们一起,聆听历史的低吟,续写华章……

作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~