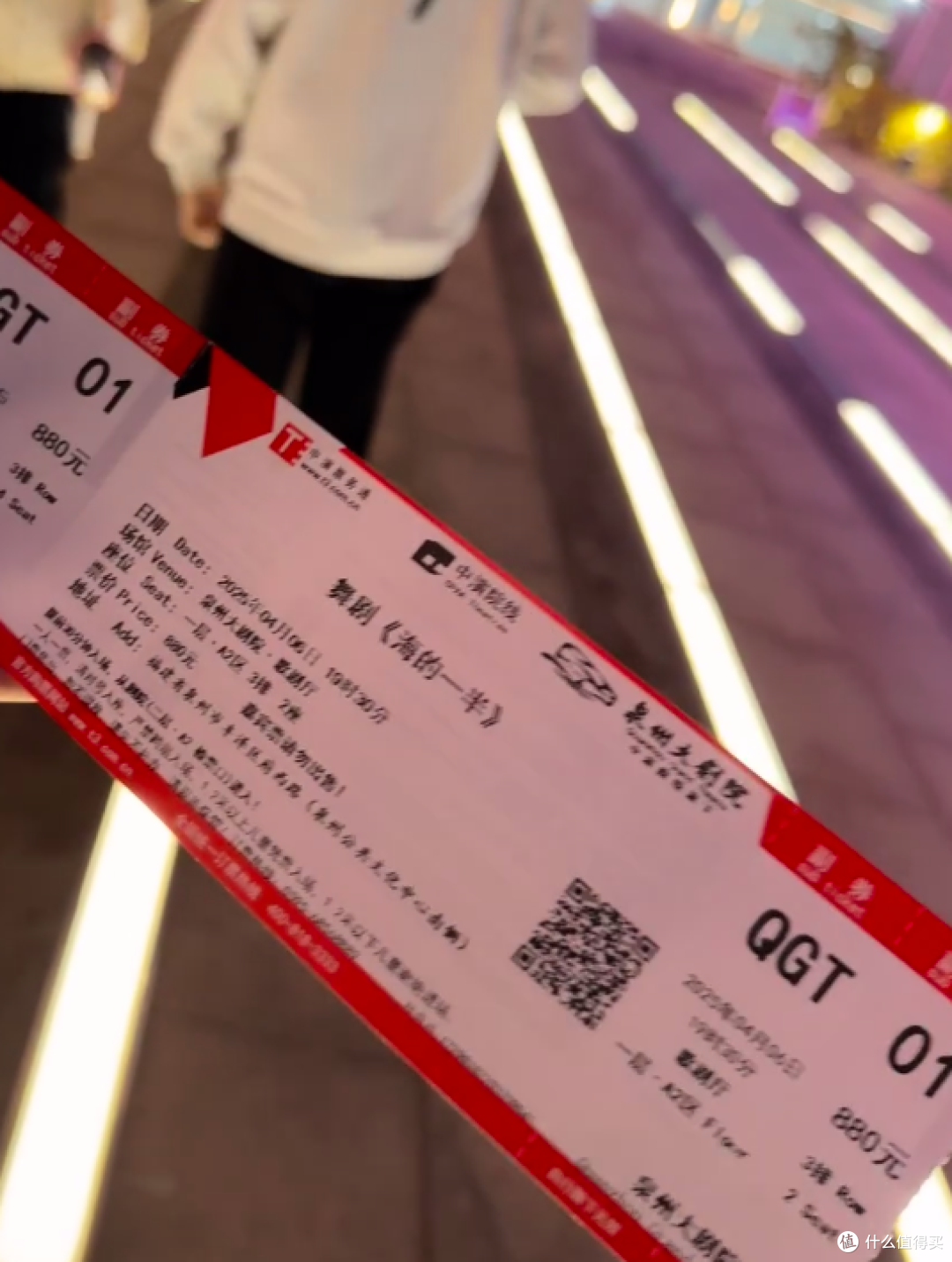

海的一半舞剧观后感

《海的一半》舞剧观后感:跨越山海的家国史诗 ——以舞蹈为舟,载赤子之心远航 当舞台的帷幕在泉州大剧院缓缓升起,海涛声与光影交织的瞬间,《海的一半》以磅礴的艺术语言,将观众带入了一段跨越时空的华侨史诗。这部以爱国侨领陈嘉庚为原型的舞剧,不仅是对历史的深情回望,更是对“嘉庚精神”的当代诠释。它以舞蹈为笔、情感为墨,勾勒出华侨群体的家国情怀与人性光辉,令人心潮澎湃、热泪盈眶。

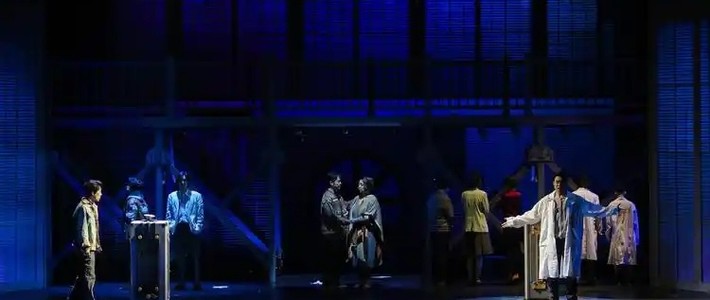

一、意象化舞台:海与岸的诗意对话 舞剧的视觉震撼首先来自舞台设计的巧思。16块可移动的巨型吊板,在灯光与多媒体的配合下,时而化作翻涌的海浪,时而拼接成象征博弈的会议桌,时而幻化为闽南渔村的剪影。这种“漂泊感”的具象化表达,既呼应了华侨“身在南洋、心系故土”的双重身份,又以现代美学重构了历史场景。例如,当吊板倾斜下压时,观众仿佛置身于陈嘉庚艰难抉择的会议现场,感受到时代重压下个体命运的挣扎。而霞光映照的渔船与南洋风情的建筑,则让舞台成为联结闽南与南洋的文化桥梁,无声诉说着华侨对故土的眷恋。

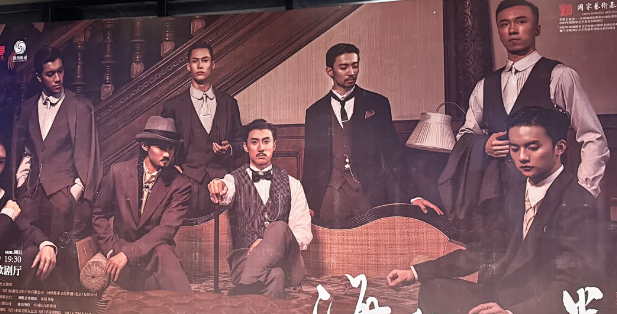

#### 二、舞蹈语汇:刚柔并济的精神图腾 剧中舞蹈编排融合了闽南传统舞的刚劲与现代舞的灵动。男性群舞以西装革履的复古造型登场,手持手杖的舞步利落飒爽,既展现了华侨商海的拼搏风骨,又暗喻了文明与商业的碰撞。而“海庚”与“海贤”兄弟的双人舞,则成为全剧的情感核心:弟弟以身体支撑濒临崩溃的哥哥,动作从挣扎到托举,将兄弟情升华成家国同担的隐喻。编导林辰通过“动与静”的对比,让角色在凝坐中传递内心的激荡——如陈嘉庚独坐沉思的片段,虽无大幅动作,却以微表情与呼吸节奏诠释出“宁卖大厦,不弃厦大”的决绝。

#### 三、叙事创新:意识流中的历史回响 不同于传统历史剧的线性叙事,《海的一半》以意识流手法串联时空。剧中通过“默片式”文字解说与虚实交错的场景切换,将陈嘉庚的办学理想、南洋商战与故土记忆交织成情感拼图。例如,当舞台一侧是炮火连天的办学现场,另一侧则浮现南洋商会的博弈,两重空间的并置让观众直观感受到华侨“隔海共担”的使命感。这种叙事方式既解决了舞蹈难以直白叙事的局限,又以诗意的留白赋予观众想象空间。