回忆三次参观珠村“摆七姐”

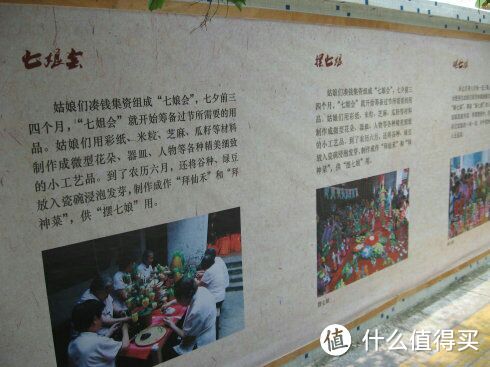

七夕节,广州郊区的乡村有“摆七姐”的应节活动。有很多年历史了,文化大革命期间中断,直得1998年恢复。最先恢复的是广州东郊的珠村。

我第一次去参观是2000年,是在报纸上的角落里看到珠村有“摆七姐”这个小新闻。出于对秦观《鹊桥仙》的喜爱,还有对织女巧手娴静形象的喜爱,我决定去参观。

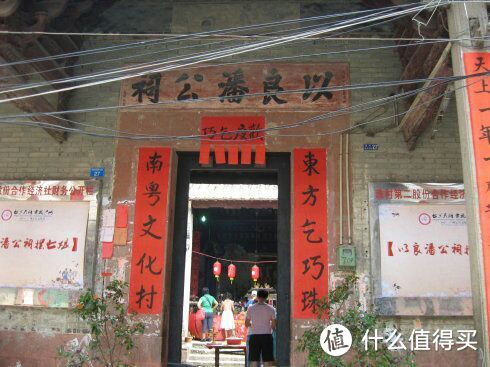

周日上午,花了一个多小时来到东郊的珠村,在村口问了路,然后沿着村的主路一直走,见了支路就问人,走了有十几分钟吧,向一个杂货店看铺的小哥问路,小哥说,我带你去。拐弯原来就在这里,跟着小哥走,心想,这村民风还不错,杂货店空着,有人顺走两包烟咋办。很快,就见到一祠堂,小哥说就这里。

走进祠堂,祠堂口字形,中间是一个四五十平米的天井,两边有廊,后面是主厅,我穿过天井来到主厅,主厅摆着一张直径两米的圆桌,上面琳琅满目。主厅边上坐着一位老人,我上前打招呼:“我来参观”。她回应:欢迎。

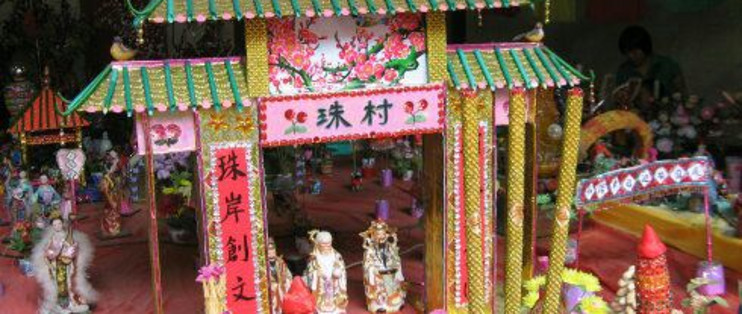

圆桌前面是两香炉,插着粗的香,香上面沾满了的白芝麻。香炉旁摆了秧苗和香茅草这类传统贡品,香炉后面是几小盆花,枝叶是塑料的,但花有用红瓜子拼制的,也有用谷粒拼制,都很精致。圆桌中央品字形摆了三组有情节的手工模型,中间一组一看就明白,是“牛郎织女鹊桥会”。左边的一组名为“木兰巡营”,制作者就是墙边坐着的那位老人,她姓马。花木兰和士兵等人物身体是塑料的,身上的衣服则是马婆婆缝制。右边一组模型是什么,忘记了。圆桌最后面摆了几瓶舒肤佳和强生沐浴露,开始我以为是用来增加环境的香气,后来在和马婆婆的聊天了解到,在贡桌上贡过的沐浴露,拿回家给小孩子洗澡,小孩子就不会得皮肤病。呵,富含祝福与亲情的贡品。

我到左廊参观,墙上挂了些关于七夕节书法作品,墙边有张小桌,上面有一堆照片,内容多数是贡桌上的摆设。有一男人过来向我讲解照片上的内容,见他挎着照相机,我便问,照片是你拍的吗?他回答是。我们交谈了一会儿。我提出,能不能给我一些照片,我放到网上,宣传宣传。他说可以,我便挑了6张。临别时,他送我一个小钱包,说:“这可是送给文化学者和领导的哦”。我惊喜地收下,这是一个绣满了珠片的钱包。后来,我知道这个男人名叫潘剑明,他后来小有名气,成了广东省民俗文化研究会副会长。

接下来的一年,我第二次去参观。这次熟路了,很快就走到了搞活动的祠堂。这次发现来参观的人多了,大圆桌上依然是“鹊桥相会”和“木兰巡营”,不过明显与去年的不同,是新制作的。

这次又见到了马婆婆,跟她谈论她的作品时,她提到她的心事,她说:“我做这些公仔有三四年了,这几年我没病没痛,以后会一直做下去”。看来她把做乞巧当作一件祈福的事。她这带着迷信的想法让我意想不到,但我理解。我还见到了潘剑明,他说原来的那一桌,整桌被广东民间工艺博物馆(陈家祠)收藏。在左廊给参观者讲解照片的是黄婆婆,我估算,她叫黄彩瑶。(墙上有一红纸,列了人名及金额,这是村民集资办这活动的名单)。我与她闲聊平时忙什么,她说:“带孙子,带完一个又一个,已经带大三个了。”

接近午饭时间,我准备走,向身旁一位老人道别,不料她对我说:“在这里吃饭吧。”我说不了,我妈妈已经做好饭了。她拉住我的手,再邀请了一遍。我感觉到那力度。欣然致谢接受,她将我带到右廊,那里已经摆了一桌菜,但没人。她安排我坐下,随后陆续就坐满了,都是中老年妇女。在紧张的状态下,吃完了饭,我只吃面前的一碟菜,是煲汤的料,(猪肉,淮山,玉竹)。在她们的对话中,我得知邀请我吃饭的阿婆叫“阿好”。

两年后,我第三次去参观。供桌上的作品变化不大。有两位初中生模样的女生在桌旁观看,看得出她们是村民。我搭讪:“你们有没有做呀?”。她们说没有。交谈中了解到原来珠村里还有其他社也有“摆七姐”活动,其中二社规模最大。我提出能不能带我去看,她们同意。

在路上,我向她们讲述了前两次来参观的感受,也说到马婆婆,黄婆婆,阿好婆婆她们的热情。其中一个女孩回应,那个“阿好婆婆”是我奶奶。得知此脉络,让我惊喜。二社的展区不是祠堂,象一个大的会议室,展品主要是缩微景观,观众很多,很热闹。

参观完后,两位女生送我到路口,分别时我给她们名片,说:“村里有什么活动通知我”。那位孙女自我介绍:“我叫阿玲”。豆蔻梢头二月初,我想,我以后去珠村的兴致会更高了。

世事变幻,种种原因,我无法再去珠村参观“摆七姐”活动了。但我还是关心。这么多年来,见到珠村的“摆七姐”蓬勃发展,很是欢欣。尤其是2011年,以珠村“摆七姐”为核心的“天河乞巧”被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

(图片拍摄者为新浪博客博主小叶子,渝帆)