春捂秋冻:被误解千年的体温调节密码

"春捂秋冻"这句流传千年的养生谚语,在现代社会正遭遇前所未有的信任危机。年轻人在初春早早换上轻装,老年群体在深秋仍坚持薄衣,这种盲目遵循传统的行为背后,隐藏着对人体温度调节机制的深刻误解。

人体并非恒温不变的机器,而是具备精密温度调节能力的生物体。哈佛大学医学院研究发现,人体皮肤表面分布着超过25000个温度感受器,能够精准感知0.2℃的温度变化。春季乍暖还寒时适当保暖,本质是给予下丘脑体温调节中枢足够的适应期;秋季渐进降温时适度受寒,实则是在安全阈值内训练血管舒缩功能。但现代气象学数据显示,全球气候变暖已使春秋季平均温度波动幅度较三十年前扩大2-3倍,传统经验中的"捂"与"冻"标准早已不适用。

盲目遵循古训可能引发健康风险。2021年北京三甲医院接诊数据显示,3-4月因过早减衣导致的呼吸道疾病较二十年前增长47%,而11月因过度"秋冻"诱发心脑血管意外的案例增加32%。人体工程学研究证实,当环境温度骤变超过3℃时,免疫系统会出现应激反应,持续4小时以上就会显著增加感染风险。

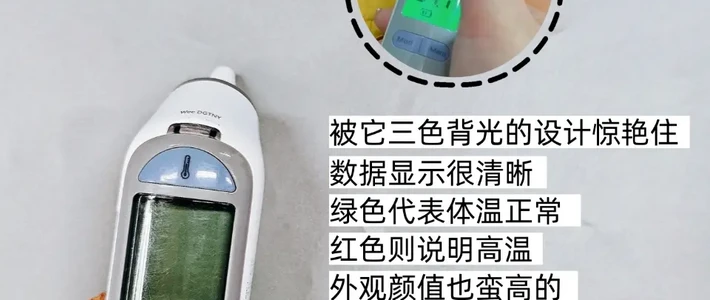

科学的体温管理应遵循三大法则:动态监测原则,建议使用可穿戴设备实时监控体表温差;梯度适应法则,温度变化期每日增减衣物不超过0.8℃当量;个体差异原则,基础代谢率每相差100kJ/㎡·h,耐寒能力差异达15%。例如代谢较慢的老年群体,秋冻时长应控制在健康成人的1/3以内。

当科技解码传统智慧,我们方能发现:真正的养生之道不在刻板遵循古训,而在理解人体与环境对话的生物学语言。在气候剧变的今天,唯有建立个性化的温度管理方案,才能让千年智慧焕发新的生机。