比小米原装还要快,小身材大能量的AOHi30W快充头

手机电池越塞越大,依旧赶不上手机性能、功耗的提升。比如,今年的骁龙888,不但让手机发热更高,也让已经增大不少的电池备受考验。所以,各家手机厂商纷纷发力快充技术。快充技术也成为手机电池技术没有取得突破性进展时提升手机续航的有效途径。

随着120W等超速快充技术的出现,人们又开始关注充电器的体积,所以,小体积+大功率的氮化镓充电器成为快充领域的热门,几乎每个手机大厂都有相应的产品推出。不过受限于快充的私有协议,手机厂商的快充产品并不一定能给其他手机快充。

好在,第三方快充头在快充协议上更为激进,一个充电头往往能支持多家厂商的快充技术。今天要介绍的这款AOHi 30W微型大功率充电头,就支持PD、QC、PPS等多种快充协议,适用性更广,同时采用新一代的氮化镓+快充技术,带来更为小巧的体积。可能是更适合随身携带,出差通勤的好选择。AOHi也是奥海科技旗下的自营品牌,是多家国际手机品牌充电器的核心制造商。

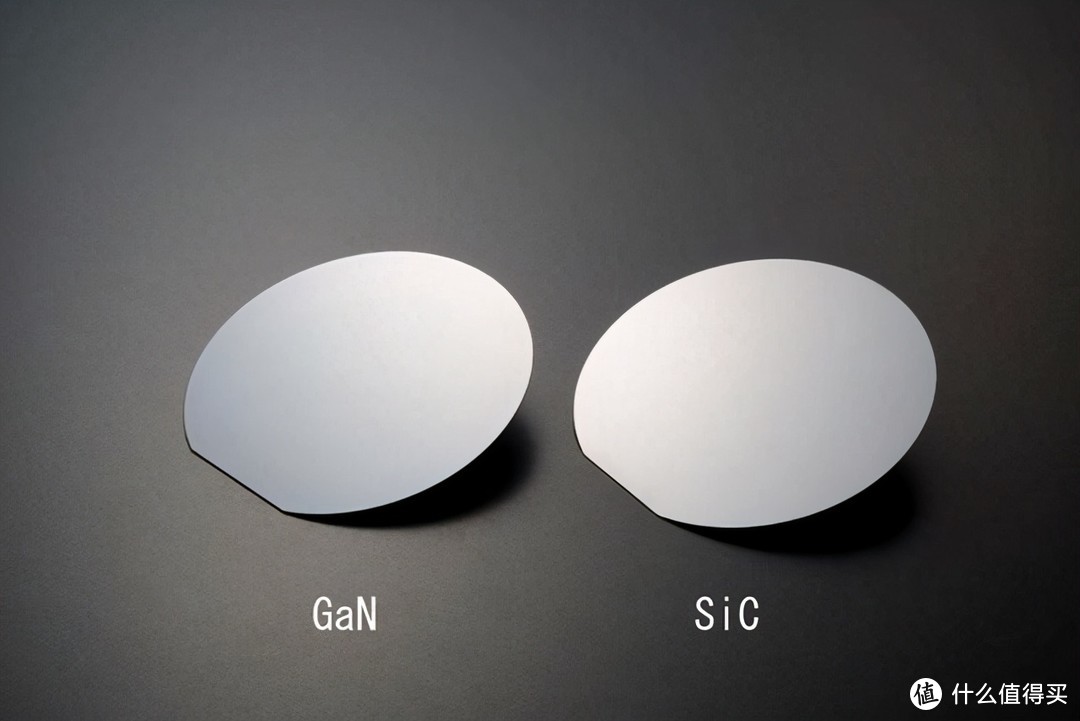

何为氮化镓?

简单来说,氮化镓是一种新型半导体材料,它具有禁带宽度大、热导率高、耐高温、等多种优点,被誉为第三代半导体材料。这项技术应用到充电器里,主要优势就在于低损耗和高开关频率。一方面,低损耗的优点可以降低充电器发热,另一方面,高开关频率可以减少变压器和电容体积。这两点都有助于降低充电器的体积和重量,可以说是目前充电器领域最为热门的技术方向。

AOHi30W微型充电头采用的正是新一代的氮化镓+快充技术,相比去年初代的氮化镓技术,除了充电效率更高之外,体积也进一步缩减了。

基于此,连包装都显得极为的精巧,差不多也就是一个小型化妆盒的大小。

内里黄色的纸衬,对于这样轻重量的充电头来说,保护作用是够够的了。

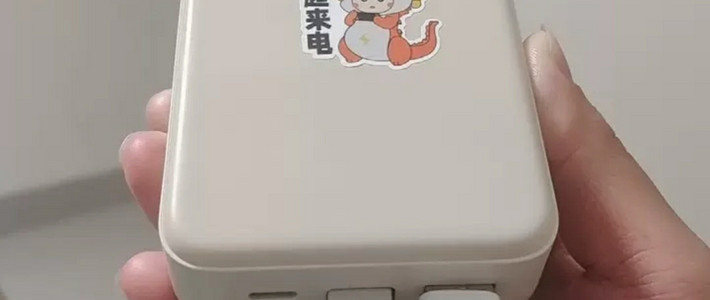

体积是真的很小巧,宽度不到两个手指粗,长度也就两个手指稍稍多一点。

重量控制在了40g以内,属于出行携带时基本无感的那种程度。

四周的材质做了轻微的磨砂处理,除了带来更好的手感之外,还可以有效避免指纹。

输出端仅有一个C口,并没有放在正中间,而是放在了顶部靠上的位置,这样处理大概率是因为内部元器件堆叠的原因。

C口内部的黄色芯片大概是品牌色?和包装盒上的logo颜色一致,同时充电口外圈用了金属包裹。

插头为非折叠式,这也是追求极致微型化快充头的普遍做法。同时在插头那一面标注了产品型号、输入输出功率等各类参数。

从标示可知,这款AOHi微型充电头支持30W、25W、22.5W、20W、18W等多种输出功率,充电协议也囊括了PD2.0、PD3.0、QC2.0、QC3.0、QC4.0、PPS、苹果2.4、BC1.2等多种协议。

所以,从理论上来说,它可以支持苹果、安卓、switch等多种电子设备的快充。

由于手头设备有限,就拿手上已有的设备做个简单测试,看看它对快充的兼容性到底如何。

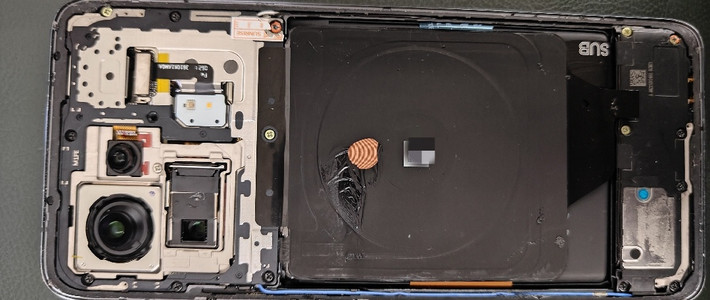

目前我的主力机是Redmi K40 Pro,官方快充功率为33W。

来看一下官配充电器的重量和体积。

体积的对比非常明显,我就不用文字具体表述了。

官方充电头的重量更是高达了84g,比起AOHi多的可不是一点。

实测充电效率

用官方33W快充头给Redmi K40 Pro充电,从1%充到100%,耗时53分钟30秒。

用AOHi微型快充头给Redmi K40 Pro充电,同样是1%到100%,耗时50分钟55秒。

这时可以看到,充电的峰值达到了27.5W以上,接近满速。

充电速度基本相当,AOHi略快一丢丢,但考虑到更轻的重量和更小巧的体积,平时出差通勤选哪一个充电头,不言而喻。

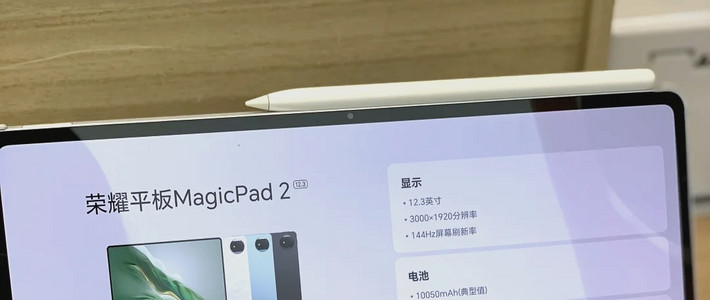

再测试一下iPad air的充电速度。

同样是和原装充电器的对比。

原装充电器要充满iPad,差不多要4个半小时才能充满,库克在充电上实在是太抠了。

AOHi充电器,充电峰值接近27W,充满电耗时2个小时,充电到80%左右会有降速,这是由苹果的充电策略决定的,目的是为了更好的保护电池。

总之,使用AOHi微型快充头给iPad充电,体验提升得相当明显。

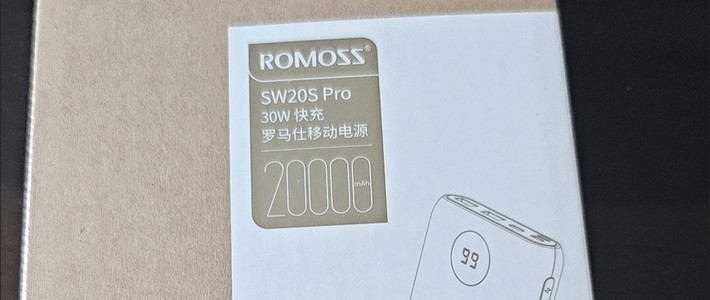

在给18W的移动电源充电时,依旧是达到了移动电源支持的最大速率,接近满速18W。

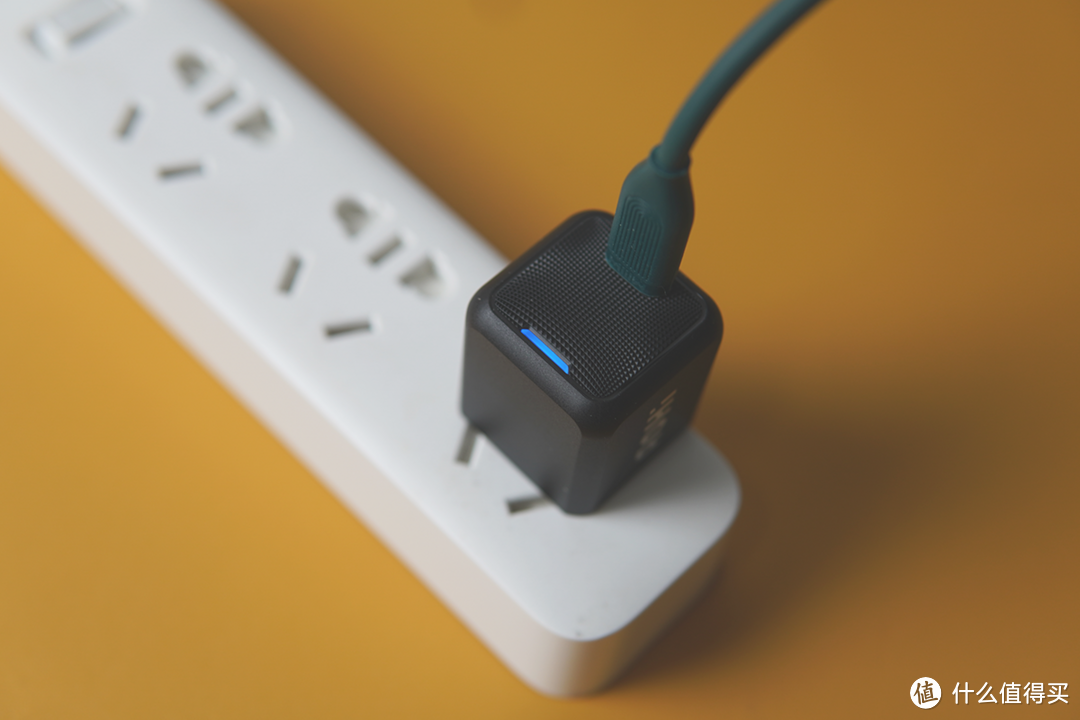

在充电过程中,AOHi还有一个非常有意思的设定,它的隐藏式呼吸灯会在不同的充电速率下亮起不同的颜色。在快充激活状态下,为黄色呼吸灯闪烁,普通充电状态下为蓝色常亮,给手环、耳机等设备进行微电流充电时,则为绿色常亮状态。

据官方介绍,这款充电头还支持给苹果笔记本充电,不过考虑到最高30W的输出功率,在工作状态下充电的效率可能不会太高,更多的时候可以作为闲暇状态时的电能补充。

但不管怎么说,新一代氮化镓技术的加持,极其优越的体积、重量控制,甚至能充苹果笔记本的特性,AOHi作为出差、通勤的好伴侣是没有任何问题的。

当然,也略有遗憾,作为一款售价上百元的充电器,并没有附送快充线,在一定程度上给消费者造成了困扰。