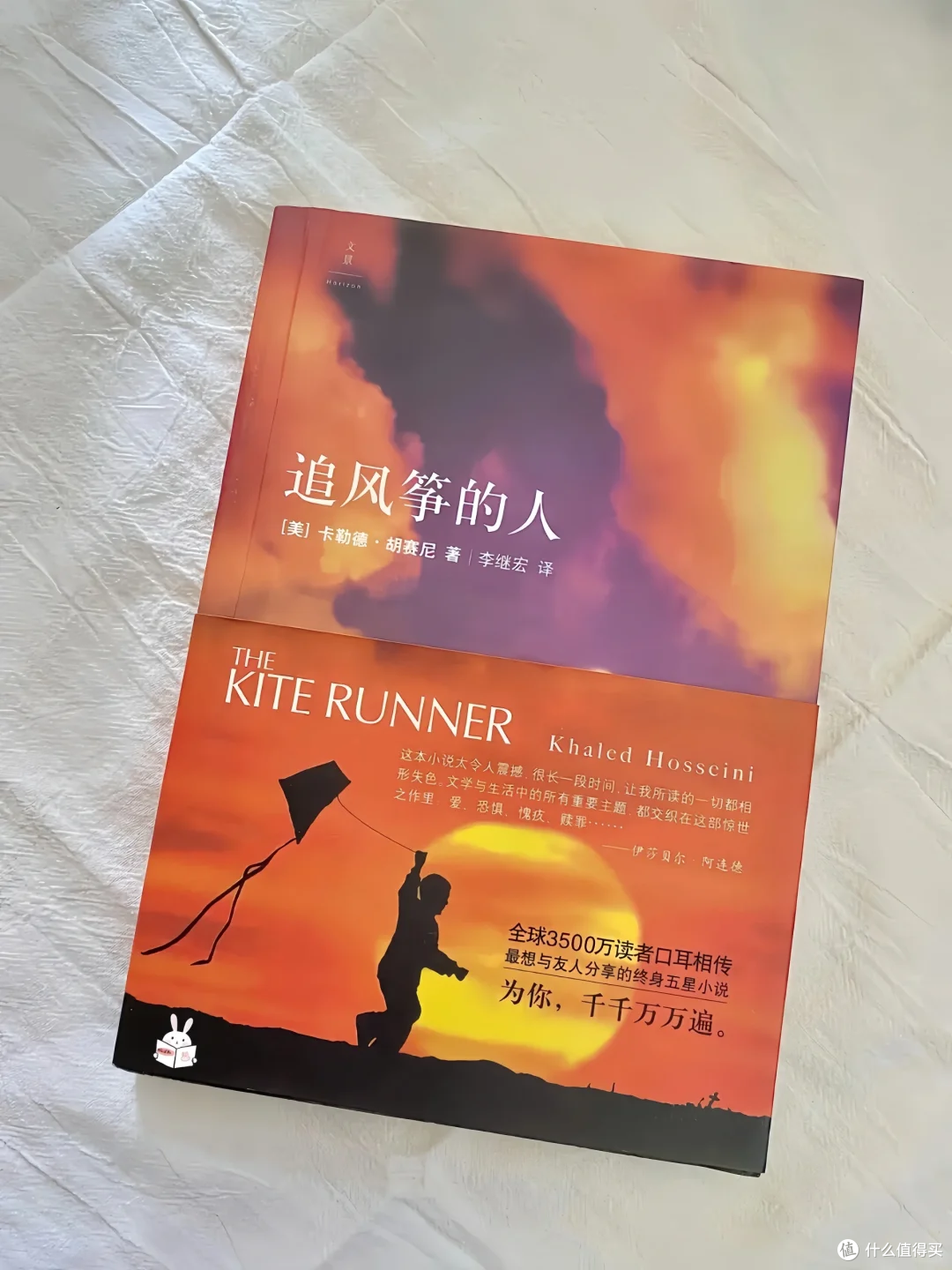

《追风筝的人》:在破碎中缝补灵魂的勇气

“为你,千千万万遍。” 卡勒德・胡赛尼在《追风筝的人》中写下的这句誓言,像一根细针,轻轻挑开了人性的褶皱,让阳光照进那些隐秘的角落。这部以阿富汗为背景的小说,用风筝作为命运的隐喻,织就了一个关于背叛与救赎的灵魂史诗。

一、风筝线的两端:天真与原罪的初遇

阿米尔和哈桑的童年,是喀布尔蓝天下飘着的两只风筝。一个是敏感怯懦的少爷,用文字编织梦想;一个是忠诚勇敢的仆人,用奔跑守护友谊。他们在石榴树下交换故事,在屋顶上比赛雕刻,直到那个血腥的下午 —— 阿米尔为了赢得父亲的爱,眼睁睁看着哈桑被欺凌却选择逃避。胡赛尼用冷静的笔触写道:“我穿过草坪,进入巷道,任由身后的哭声变成碎片。” 这段描写让我想起自己年少时的一次沉默:目睹校园欺凌却假装看不见,那份愧疚在多年后仍会突然刺痛心脏。

风筝在这里成为人性的试金石:哈桑追的是忠诚与纯粹,阿米尔追的是认同与虚荣。当阿米尔把手表塞进哈桑的被褥,用最残忍的方式推开那个 “比任何人都懂他” 的朋友时,我们看见的不仅是阶级的鸿沟,更是人性中自私与恐惧的挣扎。

二、跨越时空的追悔:当风筝线断在战火中

成年后的阿米尔远走美国,却始终被童年的阴影纠缠。胡赛尼用阿富汗的战乱作为背景,让离散与漂泊成为灵魂的注脚:喀布尔的废墟上,曾经的豪宅沦为难民营;父亲的威望化作护照上的签证页;甚至连 “风筝” 都成为禁忌的符号。但真正的救赎从不因时空阻隔而缺席 —— 当拉辛汗打来那个改变命运的电话:“那儿有再次成为好人的路。” 阿米尔终于踏上了重返废墟的旅程。

最震撼的不是他与阿塞夫的血腥搏斗,而是他抱着哈桑的儿子索拉博在医院痛哭:“我梦见自己在追风筝,哈桑在前面跑……” 这个曾经怯懦的男人,终于在历经沧桑后明白:救赎不是自我感动的表演,而是用疼痛的代价,缝补灵魂的裂痕。

三、永恒的追风筝者:在放下中重拾尊严

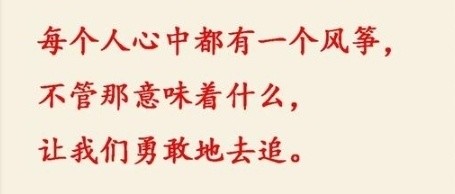

小说的结尾,阿米尔在异国的草坪上为索拉博追风筝:“我追。” 这简单的两个字,道尽了半生的挣扎与觉醒。胡赛尼用温暖的笔触写道:“风筝要落下了,我愿为你跑遍整个世界。” 此时的风筝早已超越了胜负的意义,成为一种精神的图腾 —— 它象征着对美好事物的追寻,对过错的承担,以及在破碎中重建信仰的勇气。

《追风筝的人》不是一个关于完美救赎的童话,而是一曲献给所有 “不完美者” 的赞歌。它让我们看见:人性的高贵不在于永不犯错,而在于犯错后依然有勇气说 “对不起”,有力量去追寻 “千千万万遍”。愿你我都能成为自己的追风筝人,在岁月的风雨中,学会与过去和解,与真实的自己相拥。