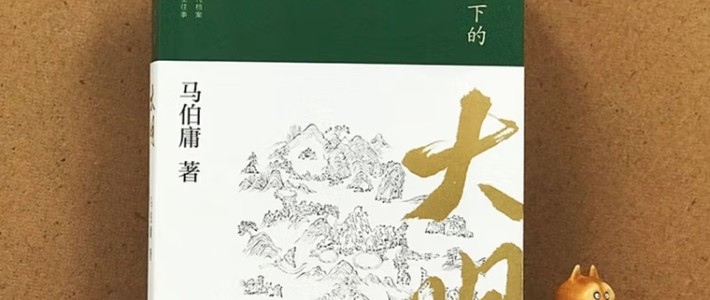

在古道黄沙中触摸历史的掌纹:胡成《陇关道》的时光考古

在历史题材写作陷入宏大叙事与戏说两极分化的今天,胡成的《陇关道》如同一把沾着黄土的洛阳铲,以独特的行走体悟叩击着西北古道的文化岩层。这部被遗忘的非虚构佳作,将历史考证、地理行走与人文思考编织成一张经纬分明的丝绸古道地图。

作者沿着陇山古道追寻张骞、霍去病的足迹,却不止于复刻历史场景。在固原城墙上,他用指尖丈量明代砖石的裂缝,发现戍边将士刻下的棋枰纹路;在六盘山驿站旧址,他循着陶片分布还原出商队埋锅造饭的烟火气。这种兼具考古学者严谨与诗人敏感的书写,让沉睡的文物在纸上重新呼吸。

书中对历史细节的钩沉堪称惊艳。当现代公路与古驿道在山崖间交叠,作者考证出唐代"过所"文牒的防伪工艺;当越野车陷入河西走廊的流沙,他联想到敦煌文书里记载的驼队脱困术。这种时空叠影的写作手法,让读者在GPS定位与烽火狼烟间自由穿梭。

不同于传统历史散文的疏离感,胡成将个体生命体验注入历史肌理。在陇东高原遭遇暴雪时,他顿悟到范仲淹"浊酒一杯家万里"的苍凉;夜宿废弃驿站时,手电筒光柱划破黑暗的瞬间,恍若看见岑参马队摇曳的风灯。这种古今交融的在场感,构建起超越时空的情感共振。

这部被低估的行走笔记,用双脚丈量出历史的温度,在考据与诗性间找到完美平衡点。当我们在电子地图上滑动指尖时,《陇关道》提醒我们:真正的历史认知,永远需要带着体温的触摸。