书中自有山海:那些重塑我生命底色的文字力量

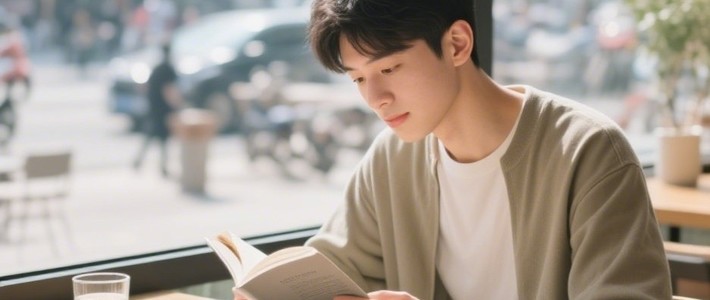

曾经以为读书只是消遣,直到在某个深夜合上书页,突然发现自己看待世界的眼光早已悄然改变。那些读过的文字,像春雨般潜入灵魂,在不知不觉中重塑了我的世界观与人生观,让我在迷茫时找到方向,在喧嚣中守住本心。

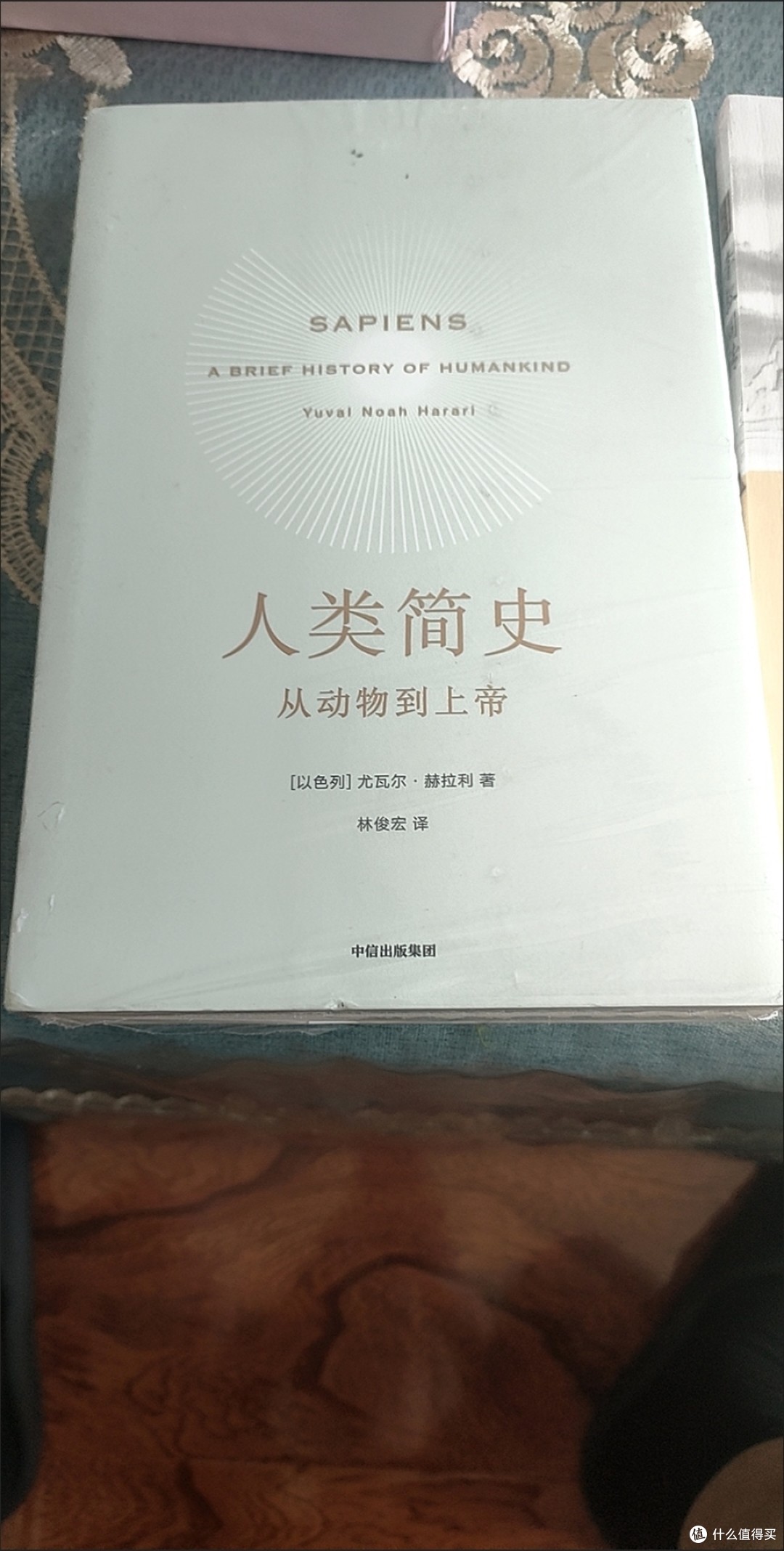

一、《人类简史》:从宇宙视角俯瞰「我」的渺小与珍贵

赫拉利在书中写道:「人类只是基因的容器,是盲目演化的产物。」初读时倍感苍凉,却在反复咀嚼中获得解脱——当意识到自己不过是38亿年生命演化史上的一粒尘埃,那些「非我不可」的执念突然松动了:

职场焦虑的消解:曾为一次方案被否而整夜失眠,读罢此书却想通:「即便此刻搞砸,人类文明也不会因我而停滞」;

生命价值的重构:但同时也明白,正因为个体渺小,每个独特的感受才弥足珍贵——我为一朵花驻足的瞬间,为一首诗落泪的时刻,都是宇宙间不可复制的奇迹。

这种「宏观与微观」的思维切换,让我既能在困境中自嘲「何必较真」,又能在平凡里珍惜「仅此一次」的生命体验。

二、《活着》:在苦难中看见「生」的韧性

余华笔下的福贵,经历了亲人离世、家财散尽,却依然牵着老牛在夕阳下哼着小曲。第一次读时,我为命运的残酷痛哭;重读时,却被字里行间的「活着本身」震撼——原来生命的意义,不在于「对抗苦难」,而在于「承受苦难的同时依然热爱」。

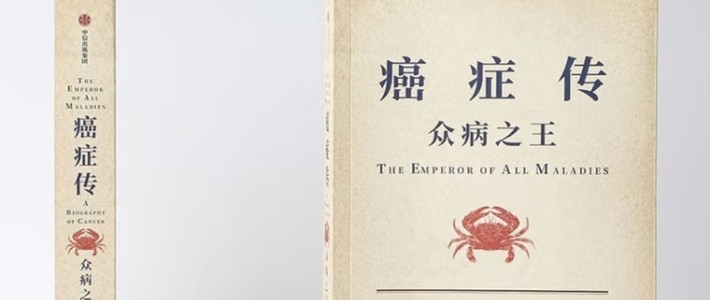

这让我想起老家的外婆:晚年患癌仍坚持每天腌咸菜、喂流浪猫,临终前攥着我的手说:「活着就有盼头。」《活着》教会我的,不是「美化苦难」,而是承认「苦难是生命的底色」,但即便如此,我们仍可以像福贵那样,在裂缝里种出花来。

现在面对挫折,我不再问「为什么是我」,而是想「我可以如何继续」——这种转变,让我从「受害者思维」走向「行动者视角」。

三、《小王子》:用童真之眼守护「看见本质」的能力

成年后重读「玫瑰与狐狸」的故事,突然读懂了「驯服」的深意:狐狸说「你下午四点来,那么从三点起,我就开始感到幸福」,这是多么纯粹的「活在当下」;小王子说「重要的东西用眼睛是看不见的,要用心」,道破了成年人最容易丢失的「感知力」。

在算法推荐、信息爆炸的时代,我们习惯用数据、标签看待一切,却忘了用心感受「日落的颜色变化」「陌生人的一个微笑」。读这本书时,我试着做了两件事:

每天记录一个「无用美好」:比如地铁上看到的云朵像棉花糖,便利店关东煮的热气模糊了玻璃;

对重要的人「笨拙表达」:不再用「都行」「随便」敷衍,而是认真说「和你聊天很开心」「谢谢你陪我」。

这些「孩子气」的举动,让我重新发现生活的诗意,也让关系变得更有温度。

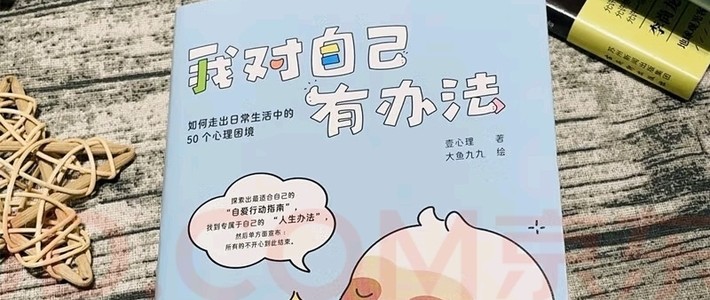

四、《悉达多》:在寻找中学会「与自己和解」

赫尔曼·黑塞笔下的悉达多,放弃婆罗门身份,历经商、爱欲、乞讨,最终在河边听流水悟道:「智慧无法被传授,只能在经历中顿悟。」

这与我近年的「自我探索」不谋而合:曾拼命考证、跳槽、社交,以为「成为更好的自己」就是不断「叠加标签」,却在深夜反问:「这个『更好的自己』,是我真正想要的吗?」

悉达多的河流让我明白:成长不是做加法,而是学会与自己的「阴影」共处——接纳偶尔的懒惰,原谅曾经的怯懦,允许自己在「不知道」的迷雾中慢慢摸索。这种「不完美的自洽」,比任何世俗意义上的「成功」都更让我心安。

读书,是让灵魂「见天地、见众生、见自己」

从《人类简史》的「天地」,到《活着》的「众生」,再到《小王子》《悉达多》的「自己」,每一本书都是一面镜子,让我在他人的故事里照见自己的狭隘与偏见,在文字的褶皱里找到生命的答案。

如今的我,依然会为书中的某个句子落泪,会在地铁上捧着Kindle傻笑——因为我知道,每一次阅读,都是在给灵魂「扩容」:

它让我在顺境中保持清醒,在逆境中看见微光;

它让我懂得「人人都有局限」,于是少了评判,多了包容;

它让我相信「真理永远在远方」,于是始终保持好奇,步履不停。

若你问读书的意义是什么?于我而言,是让生命变得「更宽」——宽到能装下宇宙的浩瀚,也能容下尘埃的温柔;是让心灵变得「更柔」——柔到能感知细雨的重量,也能承受巨石的碾压。

愿我们都能在书中,找到属于自己的「生命之光」。📖✨