琐碎的婚姻,害怕的爱情

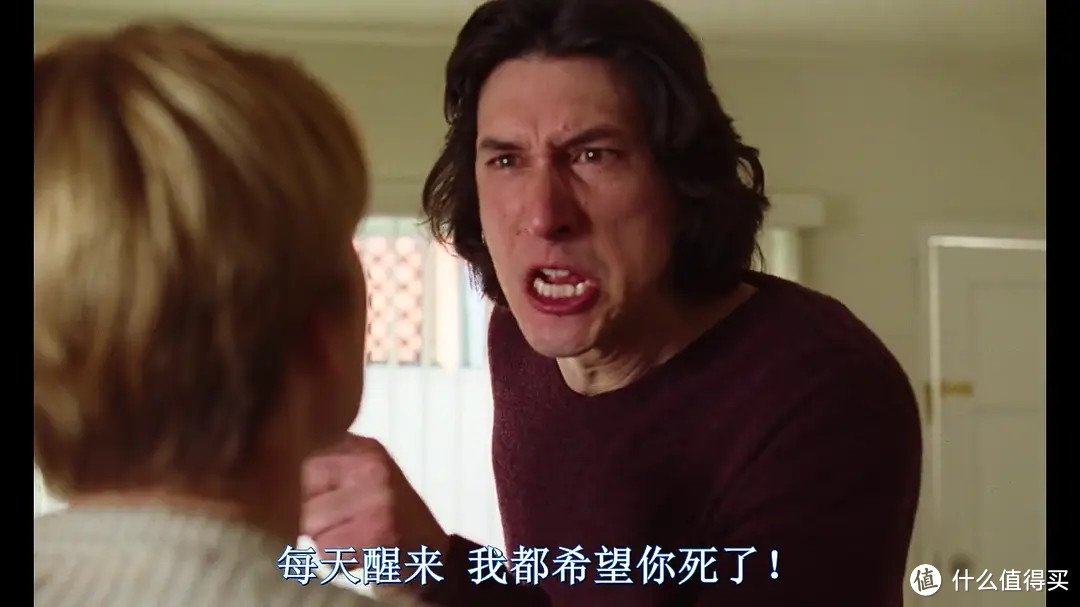

在《婚姻故事》里,有一段十分钟的吵架,双方说着伤害彼此的话,却刺痛自己的内心,像刀割般的疼。

现代社会里,爱情、婚姻早已经成为了稀缺品。

正如罗翔老师曾经这样说过:我们喜欢的是抽象的爱情,而实际经历的是具体的爱情。抽象的爱情是美好的,如同柏拉图式的精神之恋,具体的爱情则存在各种问题。

借用托尔斯泰的经典名句:“幸福的爱情是相似的,不幸的爱情各有各的不幸”。人们向往抽象之爱,却不得不在具体之爱中经历悲欢。

所以,今天就和大家一起分享一些关于爱情、关于婚姻的书。

1.我们为何结婚,又为何不忠

豆瓣评分:7.0分

美国一项2007年的调查显示,大约20%-40%的已婚男性和20%-25%的已婚女性曾有过婚内出轨的历史。

为什么会出轨?

作为美国生物人类学家、金赛研究所资深研究员、交友网站Match.com首席科学顾问的作者海伦费舍尔博士认为,人类进化出了三种引导求偶和繁衍的基本脑系统:一种控制性欲,一种反射浪漫爱情,一种掌管依恋情绪。这三种基本神经系统之间有互动,产生大量灵活组合,并酝酿出一系列调控复杂的人类繁衍策略所必需的动力、感情和行为。然而这三种脑系统之间的关联度在很多情况下是不一致的,也就是说,你有可能深深依恋着自己的正式伴侣,却对另一个人产生性冲动,或疯狂地爱上更多的其他人。这三类神经系统之间相对的生物独立性使我们能够在行使一夫一妻制的同时,偷偷摸摸地搞地下情。

当然,单纯从人类生物学或者说进化学说来考虑人类的情感多少有些独木难支,而东拉西扯的叙述方式也降低了这本书的可读性,豆瓣评分仅有7.0分也有点冤,大概是因为他在TED上的演讲台出色,而这本书的观点大概只能支撑演讲那么多,却又足足写了500多页吧。

2.李银河说爱情

豆瓣评分:8.1分

本书是李银河四十年来婚姻、家庭与性研究领域的集大成之作,是作者对毕生的研究积累和感悟做的一次系统的总结。书中透彻地探讨了爱情与性、择偶标准、婚外情、性少数群体、生育观念、性教育、女性独立等话题。有些观点或许陈旧,但值得一说再说:

性行为-不是男人越多越好,女人越少越好,切勿双标。同理,警惕赚赔逻辑。 男人不赚,女人不亏。无论男性女性,一旦把双重标准内化,就没有充分自由享受快乐。

不生孩子≠自私。

消除就业中对女性的歧视,不因生育错失工作机会,比计生委的鼓励政策更能提升生育率。

3.维系婚姻的秘密

豆瓣评分:7.9分

这本书的副标题叫“一个美国记者在印度的十年追访”,实际上是作者作为记者,对其中三对中产夫妻的婚姻生活进行追踪纪实。

这本书描写了一段婚姻中可能出现的各种情况:相亲而非自由恋爱、出轨、不育、难忘旧情、婆媳关系等。然而结局只有一个,就是大家依然“凑合”过。

这个“凑合”大概就是印度文化特有的Jugaad(凑合主义)吧。

实际上书的内容很丰富,更像是印度文化的侧写,至于如何维系婚姻,姑且把这本书作为他山之石吧。

4.我选择独自一人

豆瓣评分:7.6分

1930年冬天,当罹患肺结核的玛塞尔·索瓦热奥独自一人在小城特奈欧特维尔疗养时,收到了爱人的分手信。遭遇身心的双重打击,她写下一封封没有寄出的信,记录这段无望爱情带来的苦痛,对易碎的男女情感关系作出了冷静剖析。

如果你爱我,我将会痊愈。 如果你不再爱我, 请不要认为以友谊取代爱情能安慰我; 这或许只有当我不再痛苦时才会有用。 而当我痛苦时,我要头也不回地远远离开。 不要让我回头再看你,不要远远地陪伴我。 请离开我。

这些书信集结成《我选择独自一人》,成为其生前出版的唯一作品,为法国女性文学留下了一个孤独而决绝的身影,被誉为突显女性自主意识的尊严之书。

5.最该断舍离的是丈夫?

豆瓣评分:5.5分

山下英子基本和断舍离划等号。

但在婚姻关系中如何断舍离?

1.断舍离掉父母的婚姻价值观,不要用原生家庭的标准来评价自己的婚姻。

2.用“断舍离”创造出时间“间隔”、语言的“余地”、交往的“距离”。

3.让家变成一个有爱的地方,这是个修复夫妻关系的核心。

本书分别从家务分配、婚姻制度、分居出轨、家庭暴力等生活热门议题,分析了亲密关系变坏的症结,剖析了问题的心理根源,不过硬要把断舍离的概念塞进来,确实有点“我不尴尬,尴尬的就是别人”。

wozz008

校验提示文案

wozz008

校验提示文案