颠覆认知的一本书《情绪》?:告诉你为啥好女总被渣男骗!

前言

我标题党了!至少标题后半句是标题党。《情绪》这本书确实颠覆了我的很多认知,但他不是专门为了告诉你为啥“好女总被渣男骗”,但你如果看完这本书,也确实能找到答案。

1. 好书推荐

书名:《How Emotions Are Made:The Secret Life of the Brain》,译名《情绪》,作者是莉莎·费德曼·巴瑞特,译者是周芳芳、黄杨名,由中信出版集团出品。

我最初是从《纵横四海》的一期播客中听到了这本书的讲解,之后感兴趣下买了他的实体书。后来又发现微信读书上还有电子版。

微信读书《情绪》扉页

微信读书《情绪》扉页2. 这本书主要讲了啥?

作者在《情绪》这本书里阐述了她对人类大脑认知和情绪产生的机制的最新研究发现:

推翻传统情绪观:人类的情绪并不相通,也并非天生每个人都有一样的情绪回路;

更支持情绪建构理论:两个关键词:简并和情绪粒度。

上面两条分别是啥意思呢?

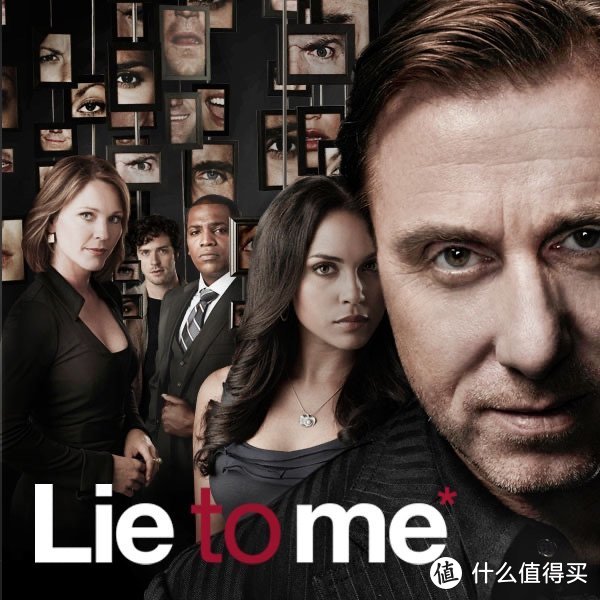

第一,我们大都听说过一个实验,就是把一些人喜怒哀乐的表情拍成照片,给一些与现代社会完全隔绝的部落人去看,他们可以分辨出这些表情代表的意义。甚至有部美剧《lie to me》当中,主角能通过观察他人的微表情,判断对方是否说谎,甚至真实的想法是什么。

上面两个就是典型的传统情绪观,即我们认为人类的情绪都像指纹一样是天生且共通的。但是这两点在《情绪》中被否定了。即每个人的情绪是独特的,并不相通。你通过观察发现的微表情,可能有用,但并非对所有人通用,尤其当对方和你的生活成长环境不一致的时候,可能你们的情绪反馈会完全不同。

第二,按这本书的说法,我们所有看到、听到、感知到的“客观”世界,统统都是被大脑“过滤简化”过的了!没有真正的所谓“客观”,全都是主观。

即我们大脑的供能机制和功率不足以支撑我们接收全部外界来的信息再去处理和反馈,那样的话我们会一片混乱,也无法及时做出决策。

于是大脑会建立很多“公式”,比如疼会哭,饿了会愤怒,遇到危险会紧张,吃到美食会开心等等。而我们并不会对每一样事情都建立单独的公式,只会建立一些,并用这些公式套用在各种大脑认为具有类似性的情景当中。这种情况就称为情绪的“简并”。而每个人情绪公式的多少就可以称为情绪“粒度”。情绪粒度越高,即公式越多,简并的情况就越少。相反,情绪粒度低,公式就少,用到简并的情况就更多。

3. 看了《情绪》这本书我们能得到啥?

这里就延伸出一个经典心理学实验:吊桥实验。

就是当你在危险的吊桥上行走时,会心跳加速、身体激素分泌加剧。此时你会把这种危险刺激的情绪简并到对异性的感受上,即对身边异性容易产生“怦然心动”的感觉。

类似的情景换成高速骑摩托车、飙车、与人打斗等情景也会有类似效果。所以,标题里为啥好女总被渣男骗的答案就在这儿了。

书中引用过一个统计数据,美国法官同意对犯人假释的通过率和审理的时间有相关性:早上9-10点的通过率相比中午12点前的通过率显著要高。原因就是快到饭点的时候,饥饿感会让法官对犯人产生“看到这个人不舒服”的简并情绪,而导致不同意假释。

而我们常说的童年的不幸需要用一生去治愈,也能在这找到答案。我们的情绪“公式”大都是童年时期建立的,不幸的童年会让你建立很多应激“公式”而不自知,而这些公式会在成年后不断套用到你的各种生活和工作中,让你不断体会童年“不幸”的感受。

通过以上,我们可以避开他人容易出现“不好”情绪简并的时刻,也能理解每个人的“公式”不同,对同样事情的情绪反馈可能相差很大。

如何改善自己的情绪?

我们可以通过有意识的建立不同的情绪反馈公式,识别自己不同情景下的情绪,让自己的情绪粒度更细,这样简并的情况就会更少,就不容易出现一些莫名的不受控的情绪。

比如上面吊桥效应,我们可以告诉自己,现在是因为在高空摇晃的吊桥走路,导致我们感到害怕,而情绪更亢奋。我们可以给这种情绪命名为“吊桥”(或者随便什么都行),这样你就能把此时的情绪和对他人心动区分开来,而不会简并在一起。

比如我自己,过去开车会有一点路怒,现在我会剖析自己路怒的情绪,是因为自己遵守交通法规和行车惯例,他人通过违反这些而获益,我又对此毫无办法就会感觉愤怒,并命名为“路怒”。这种情绪很正常,但并不应该为此而做出过激的行为,影响自己驾驶安全。最近每当遇到这种情况,我就会自己默念“路怒”,我的情绪就不会被“受到危险而反击”的情绪简并,并能很快消化掉这种情绪。

其他各种情况下当我们发现自己有被情绪左右,而出现应对的偏差时,都可以通过增加情绪粒度的方法来化解和改善。

总结

以上,只是《情绪》这本书比较容易讲的几个方面。书中作者有大量关于情绪建立、儿童时期情绪培养、情绪粒度实验、甚至抑郁症的新探索等研究阐述,值得完整阅读!

作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~

差不多玩笑

校验提示文案

差不多玩笑

校验提示文案