大山里的女性命运,我们也需要看见!

看的时候感觉堵得慌,读几页就得停下来缓一缓。

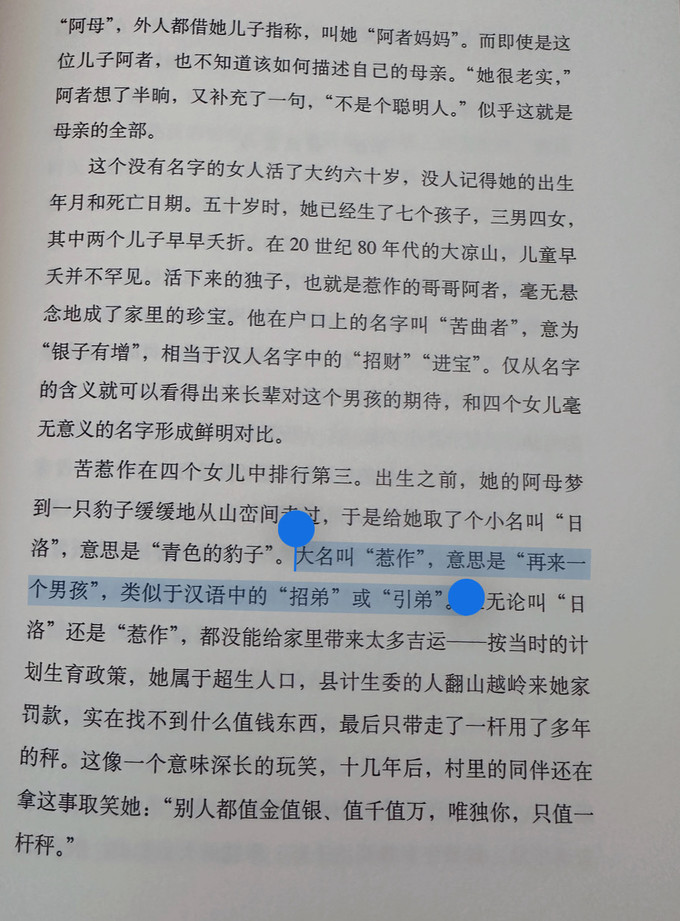

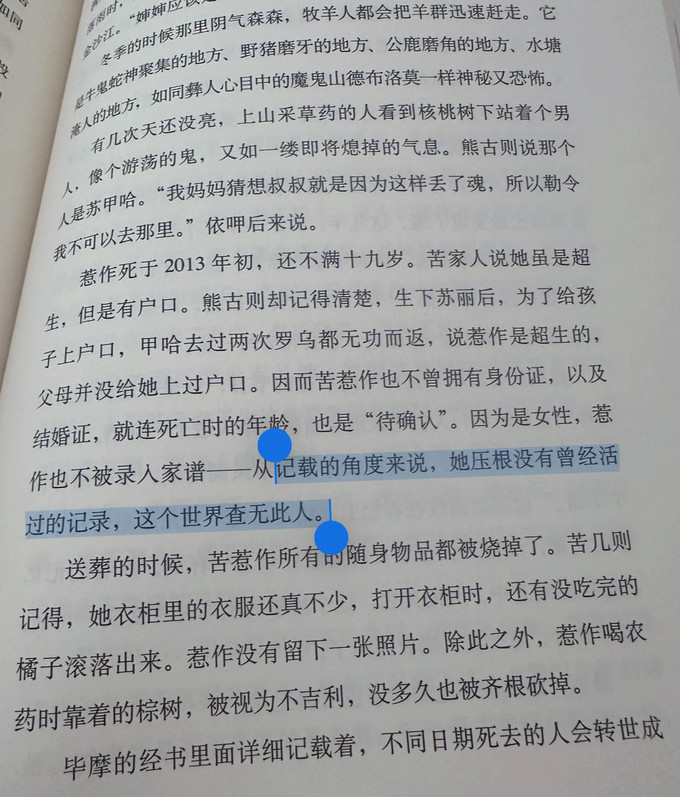

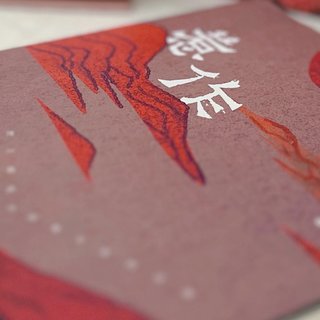

“惹作”是本书中的一个女性角色,意思是“再来一个男孩”,相当于汉语中的“招娣“,是彝族人。

彝族人大都居住在四川的大凉山深处,这里海拔两千七百米有余,四周都被大山重重阻隔,无论哪个方向望去,都是高山峻岭、密林深谷。过去的几百年里,人们每次远行都要做好回不来的准备。

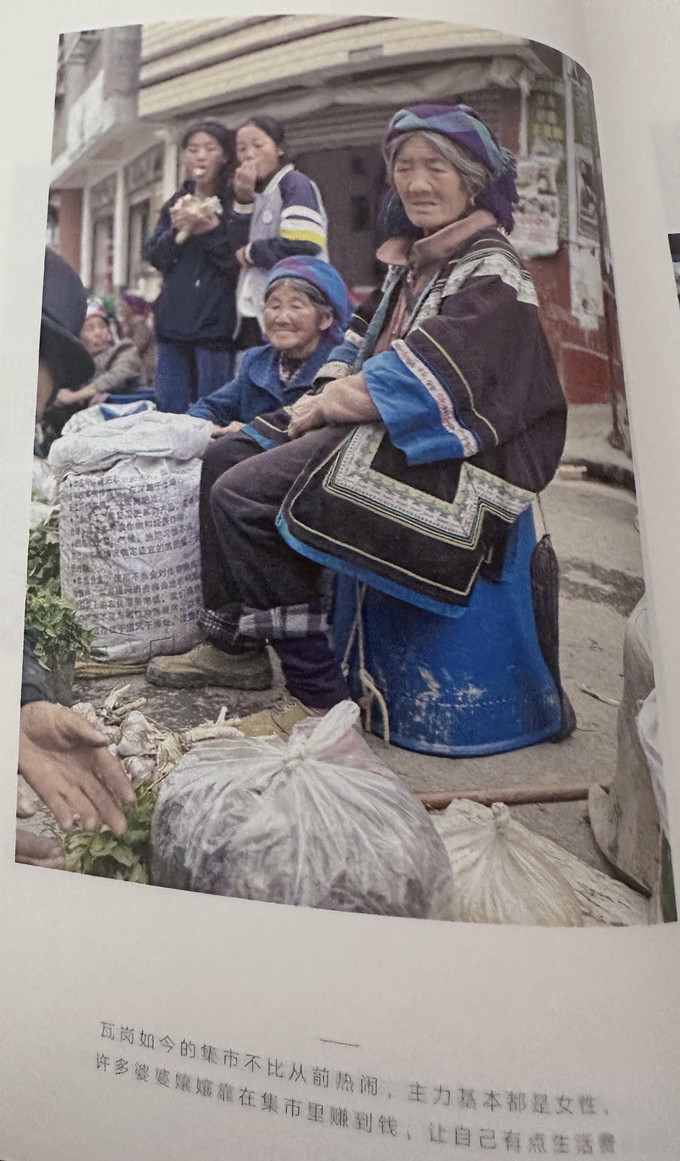

直到2010年,本书故事主要发生地——瓦曲拖村人均年收入只有两三百元,还没有实现米饭自由。

当外面已经翻天覆地、科技迅猛发展时,这里还是固守传统,大部分人都没有离开过。

这里的男人们负责耕地、盖房子、宰杀牲畜等力气活,女人们负责做饭洗碗、纺线织布、洗衣晾晒等琐碎工作。

这里的女人们日常只有两件事:劳作和生育。

记得当时看作者的《盐镇》时就被震撼到,如今看这本《惹作》的感受有过之而无不及。惹作串联起大山里辛勤劳作、默默无闻的普通女性的一生。

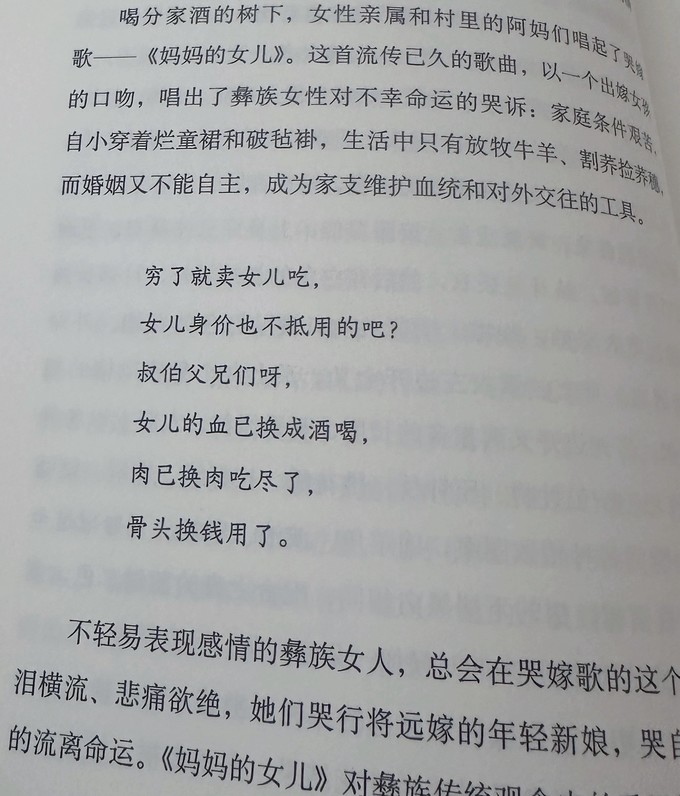

她们从出生开始就接受规训,到了适婚年龄就听从父母安排嫁人,婚后必须服从夫家。她们的人生没有选择。她们是生活在过去世界的人。

《盐镇》出版后,有读者给作者留言“还有更多被遮蔽的女性”,这成为写作《惹作》的使命。我也看到过有人说读完《盐镇》觉得非常痛苦,不知道看苦难叙事的意义是什么,作者在读者见面会上对类似的问题进行过回答:记录这些苦难,书写这些底层的女性,让她们被看见,然后坐下来一起想办法。是的,我们看不到这些苦难,不代表苦难不存在。只有被看见,才有改变的可能。

被看见,被思考,被理解,这是作者通过《惹作》想要达到的目的,而我们的良性反馈也是对创作者的尊重与支持。