食品包装上的"隐形说明书":我的标签破译实战经验

曾经以为"零添加"就是健康,直到发现某果汁配料表首位是浓缩汁;总把保质期当"安全期",直到吃坏肚子才读懂"最佳食用期"的真正含义。这些年研究食品标签的经验,总结成这份实用指南。

一、配料表的"顺位密码"

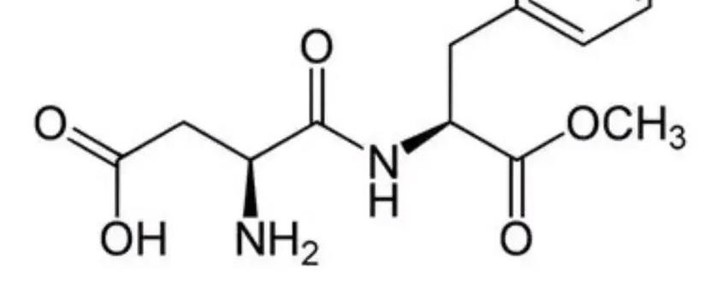

按法规,配料按含量从高到低排序。某网红酸奶配料表前三位是"水、白砂糖、乳粉",实际乳含量不足30%。学会识别"隐藏糖":果葡糖浆、结晶果糖等16种甜味剂别名。发现某儿童饼干用"海藻糖"替代蔗糖,仍需控制摄入量。

二、营养成分表的"数字陷阱"

重点关注"1+4"核心指标:能量、蛋白质、脂肪、碳水、钠。某"低脂"薯片脂肪含量仅降5%,却因高盐仍需谨慎。识破"单位换算诡计":某坚果标注每份钠含量30mg,但每份仅5g,换算后远超每日建议摄入量。

三、保质期的"双重定义"

区分"保质期"与"保存期":前者指最佳品质期限,后者是安全可食用期限。冷藏食品需留意"开封后保质期",某沙拉酱标注未开封12个月,开封后仅3天。学会推算"临界期":生产日期+保质期,避免买到临期食品。

食品标签就像商品的"健康身份证"。现在逛超市我养成习惯:先看配料表是否有陌生添加剂,再查营养表确认钠含量,最后核对生产日期。这些细节不仅帮我避开高糖高盐食品,更让家人吃得明明白白。记住:读懂标签不是苛求,而是对健康最基础的负责。