桃源县·何处去寻桃花源?

“晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林……”

1600多年前,田园派诗人陶渊明,虚构了一个发生在武陵桃花源的故事。

晋太元中,武陵渔人误入桃花源,这是故事的开头;南阳高士刘子骥,欲寻桃源却因病去世,“后遂无问津者”,这是故事的结尾。

这是五柳先生虚构的一个故事,而桃花源也注定成为了一个世外的时空世界,也正因其遥处世外,才免去了世间的纷争,理想而美好的存在于我们的想象之中。

假使我们心中有这样一份理想,有这样的生活情趣,那么“桃花满庭下,流水在户外”的生活也不会多么遥远。

陶渊明笔下的桃花源,以其宁静悠闲和美好景致成了无数人向往之地。

千百年来,人们一直在寻找桃花源的原型,以“桃花源”为主题的景区如雨后春笋般散落在全国各地,神州大地上被疑为“桃花源”的地方竟有十余处之多,正如苏轼所说“天壤间若此者甚众,不独桃源。”

探究谁是陶渊明笔下真正的“桃花源”之完美世界,一直是仁者见仁,智者见智。

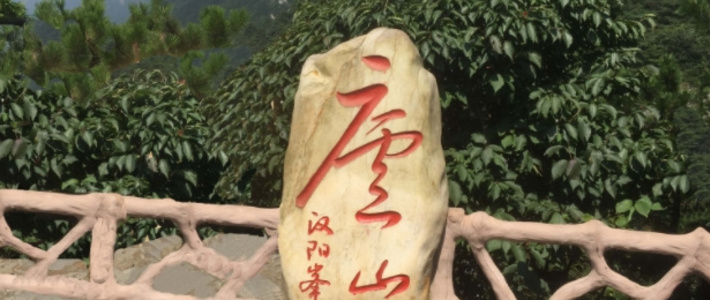

“桃花源”处处有,但以此命名的县域却单单只有一个,这里群山起伏、层峦叠嶂,仿佛一个凸起的绿色孤岛,它就是桃源县。

其实,桃花源的故事之中,风土人情,才是处处值得我们留意和深思的地方。也许,你已经很熟悉桃花源,但对于桃源县的认知,或许才刚刚开始。

山水隔绝,世外桃源

桃源县,顾名思义,桃花源故地。有着“中国现代辞书之母”的《辞源》,在“桃源”一词的条目下介绍,“桃源,汉临沅县地,属武陵郡。隋唐属武陵郡地。宋乾德中析置桃源县,以其地桃花源而名。”

作为湘赣丘陵的一部分,桃源县处于湘西山地向洞庭湖滨湖平原的过渡带上,为雪峰、武陵两大山系支脉夹峙,形成三面环山,由南部和西北部山地向中部及东部倾斜,呈“C”字形不完整的山间丘陵盆地。

作为常德市的下辖县,这座城市隐匿在湖南西北湘赣丘陵之间,正如陶渊明笔下描述的那样,“初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属”。

北部的武陵山余脉与南面的雪峰山余脉裹挟着中间的沅江自西向东铺天盖地而来,并在东面开了一个口子接入洞庭湖平原,三面环山,一面望水,桃源县的基本地貌便形成了。

北有万阳山、星德山翘首以盼,南有胡家岭、雷公尖毅然耸立,一山抱一山,一峰望一峰,彼此信誓守护着桃源这片人间仙境千年。这些海拔不超过2000米的中低山,正以不同的景观特点吸引着世人的瞩目。

穿城而过的沅江是一条与众不同的河流,作为湖南的第二大河流,这是一条脉络繁杂的长河它穿越崇山峻岭,它自湘西深处踏歌而来,流至桃源县时,两岸是重峦叠嶂,白芷拂香。

它那枝繁叶茂的众多支流将桃源县全境串连起来,大大小小的清溪汇入其间,切割着阔大的河床。分分合合的水面,在岁月与流水的堆积下,形成了10个江心洲,呈现延绵几十公里长的连环水网。并从这里向东汇入洞庭湖,并入长江水。

在桃源县,沅江脱下了自上游裹挟而来的“边城”气息,用它柔顺清冽的“手”轻轻抚摸两岸的土地和生灵,同这里的山峦一起塑造了一个朴素温婉的桃源胜地。

千里长河自此过,十里桃花竞相开,桃源宛如一个天然孤岛,等待其主人的“误入”。

人杰地灵,过客流连

据史料记载,湖南桃源县早在汉代就已经是远近闻名的自然风景区。只不过当时,它的名字还不是“桃源”。

到了北周时期,陶渊明的《桃花源记》广为传播,人们才开始将此地和陶渊明笔下的桃花源联系在一起,后来竟渐渐忘记了该地的本名,而索性称其为“桃花源”。

唐朝时期,由于政治经济相对发达,政府开始正式掷资修建桃花源游览区,将县城到水心岸的40多平方千米的土地划归其中。这次修建对桃源意义重大,它为桃源定下了大致的风貌。

据唐道教宗师杜光庭《洞天福地记》称:“三十五洞桃源山,周围七十里,名曰白马玄光之天在朗州武陵县。”桃花源福地洞天之名由此而来。到了宋朝,从沅江畔到桃花山已经形成一个成熟而宏美的建筑群。

面临滔滔沅江、背倚着巍巍群峰。千百年来,这里山林苍茫,绿水澄澈,桃花在溪涧山岭间盛放,扑面盈怀的村居烟火,透现出生命本真的原色,“无论魏晋”的居民们在这里春秋扎根,也吸引着众多游子诗客纷至沓来。

如此人间胜地,必然少不了诗仙李白的身影,他在《古风》中描述道:

“郑客西入关,行行未能已。白马华山君,相逢平原里。璧遗镐池君,明 年祖龙死。秦人相谓曰,吾属可去矣。一往桃花源,千春隔流水。”

号称“诗中有画”的王维也在《桃源行》中用笔尖描摹下一幅画:

“渔舟逐水爱山春,两岸桃花夹古津。坐看红树不知远,行尽青溪不见人。”

更有刘禹锡的《桃源行》:

“渔舟何招招,浮在武陵水。拖纶掷饵信流去,误入桃源行数里。”

与北宋王安石的《桃源行》:

“望夷宫中鹿为马,秦人半死长城下。避时不独商山翁,亦有桃源种桃者。”

“船开棹进一回顾,万里苍苍烟水暮。世俗宁知伪与真,至今传者武陵人。”这里是诗人心底隐密的家园。

李白、刘禹锡、王安石、杜牧、王维,一代又一代骚客游人纷至沓来,将大量诗作留墨于此,形成了更负胜名的人文景观,300多件石刻古迹,水府阁、高举阁、桃花山牌坊等70余处佳迹。

文人雅士的桃源县已经如此丰富多彩,他们的加持让这片土地的人间烟火气燃烧得更加旺盛。

承载丰厚人文

“开荒南野际,守拙归园田”,诗人笔下的人间仙境,是当地人岁月里的日常,撒网捕鱼、浣衣读书、养羊放鸭、婚恋嫁娶,将耕作的辛劳与情感的愉悦随着流水传递。

陶渊明们用笔触铸就了桃花源独有的文化内核,“避秦时乱者”用双手开创了桃花源温润典雅的外在景观。

初夏,从桃源山顶远眺,碧空之下,清澈悠长的沅江水,宁静开阔。江心的白鳞洲,如宛转静卧的美人,带着恬静丰盈的妩媚。

这里是古“潇湘八景”的“渔村夕照’所在地,北宋画家米芾曾用“泛泛其艇,依荷与蒲” 描述过这里的渔家繁忙。

作为长江流域水生生物保护区,小小的乌篷船不再承担百年来人们的生产资料,它演化成对过去的一种念想,静泊在白鳞洲的弯角处,等待着寻访的游人。

人们在此耕作劳息,披星戴月荷锄归的岁月里,他们用双手彰显出了人类的智慧,秘境之中的古老技艺被代代流传。

号称“湘绣之母”的桃源刺绣,用长短针走法,造型饱满,色彩对比鲜亮热烈,富有楚汉刺绣浪漫的风格。

来自普通农家的桃源工匠,将精湛技艺浓缩在一张张雕花床上,用匠心将桃花源的仙境之美、梦想之美装点入寻常人家。

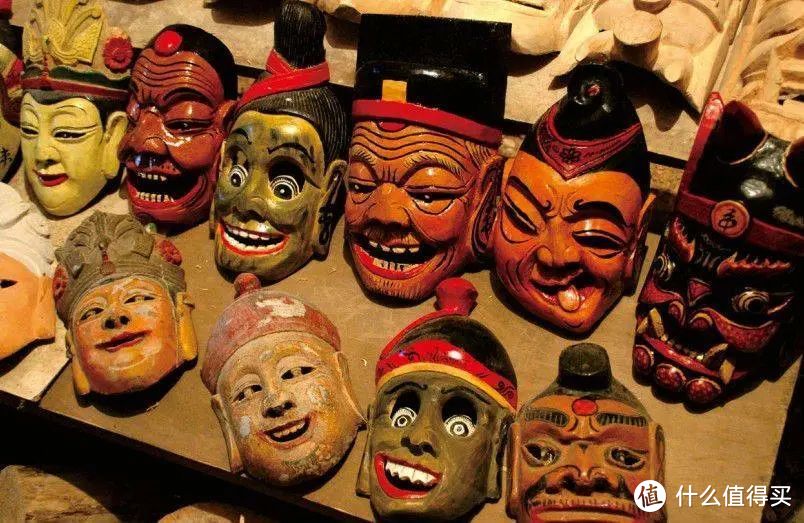

古老的傩戏,依然在悠长的吟唱中透着几分神秘;柔顺轻脆的花鼓小调,在欢快的锣鼓点中上演淳朴的乡间生活。

桃源县宛如整齐有序错落有致的收纳箱,你小心翼翼抽离出来的每一个隔层,都是来自岁月里的惊喜。

推窗见青山,低头掬绿水。在《桃花源记》中,陶渊明曾为我们描绘过令人向往的世界。

如今,城市喧嚣,物欲横陈,我们又该如何追寻和构建属于自己的桃花源?人间的热气腾腾之处,永远是最值得你去热爱的桃花源。

下载「华夏风物App」感受风物背后文化的美好