我本来没资格评论衣服 | 杂谈

现在常见的消费品,当其品类诞生之时,大都由人亲手制作,而融入了时间和生命的人类造物,总不能等闲视之。

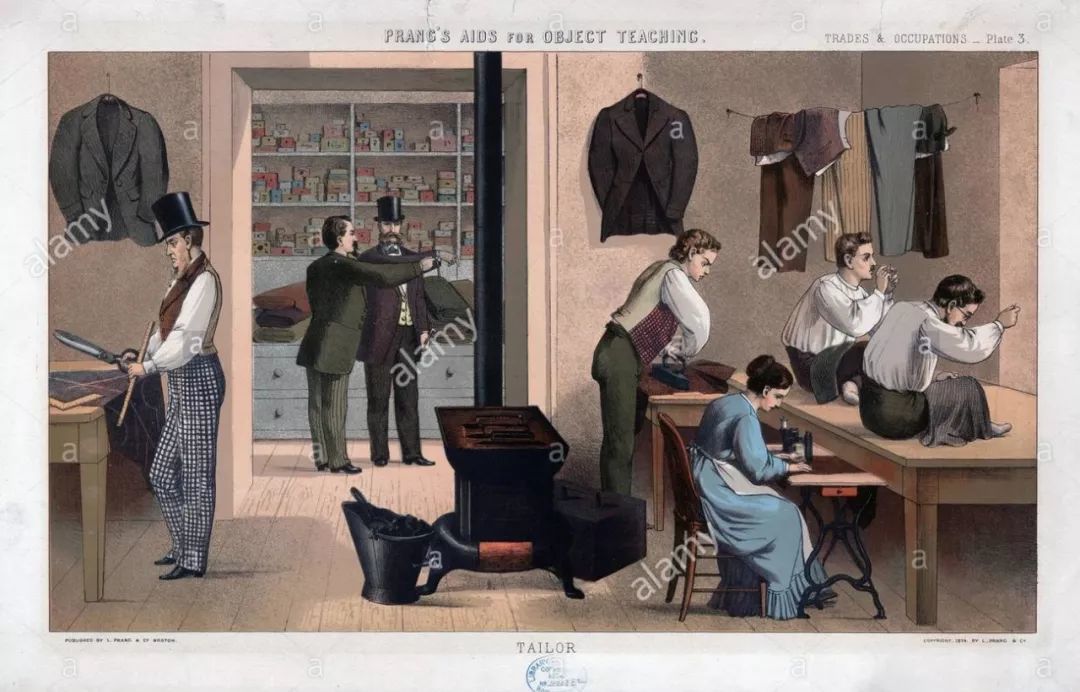

旧时Bespoke Tailor Shop复原

而弄清楚高低上下可能是我们竞争天性或者社会习性使然,似乎弄不清这个问题,便无以分座次定亲疏。

当我联想到我的爱好和工作,我喜欢的匠人

从裁缝说起。

Charles Frederick Worth被认为是高定女装之父,开裁缝君临时尚业的先河。

Charles Frederick Worth/他的顾客茜茜公主

Charles Frederick Worth和他的作品

在Worth之前,只有画家和其他艺术家才为自己的作品署名。

彼时的历史学家写到:

这个无趣、神经质、矮小的男人对女人的奉承不屑一顾,他瘫坐在沙发椅上,衔着一支香烟,咆哮着:

"走!转身!好!一个礼拜之后再来,我就能给你一件可心的衣服!"

做决定的是他,而不是她

温莎公爵夫妇

温莎公爵不无困扰地形容自己的荷兰裁缝Frederick Scholte "施行暴政"。

其中包括不提供上门服务,不随意答应客人“无理要求”或“创新”,当面撕开褒贬他作品的客人衣服,拒绝服务公爵的朋友,拒绝美国大使夫人入店……

Charles Frederick Worth和Frederick Scholte显然不是风流倜傥之辈,说句偏执狂许还情有可原。一位年轻时做了7年面料行学徒;一位是家传手艺,几代裁缝。虽谈不上赤贫,但也都是平凡出身,靠手艺吃饭。

一无所有的时候,创造便是人类的尊严。

只要你手艺天下无敌,花见花开,四体不勤的贵客便多少还要仰仗你手中刀剪针线。富裕的绅士淑女们愿意花无休止的时间来完善自己的衣橱,而裁缝为了满足顾客的要求不断精进,并把在这一过程中形成的严谨方式传承下去,将其封存在一套套定制服饰中。

以至于旧时意大利贵族有言:

“E'mane'n cuollo m'e ponno mettere sulamente sulamente mugliereme e o'sarto ”

(“我只允许我妻子和我的裁缝来抚摸我。”)

一门技艺最终变成了联系客人与匠人的生活方式。

世界级匠人的出现因时因势。

曾经德国的奥格斯堡聚集着金匠和裁缝,当地适当的光照条件是很重要的原因。维也纳和紧邻的度假圣地有许多优秀的鞋匠,帝国的富强和贵族的集聚创造了市场。

1892年的LV广告

而自从清贵们开始频繁离开自己的领地,(随着交通的发展)皮箱匠人(比如LV)才有可能获得世界性的声誉和越来越多的订单。

1920-30年代,一战后的和平,工业革命成果的发酵使得人类的力量有了质的增长;帝国的奔溃和世界秩序的重组也使御用工匠们沉淀数百年的技术随着火车轮船、旅行运动的风潮来到了世界面前。

一无所有的创造者面对生活的皮鞭和可以对你予取予求的高贵消费者们,在有限的工作条件(比如照明)和时间里搜索枯肠,用自己所有生命体验来制作自己永远享用不起的美好事物。

这是一种把生命和灵魂挤出来的创作,也是老物件使人难以抗拒的美之一端。

意大利软结构的开创者Vincenzo Attolini

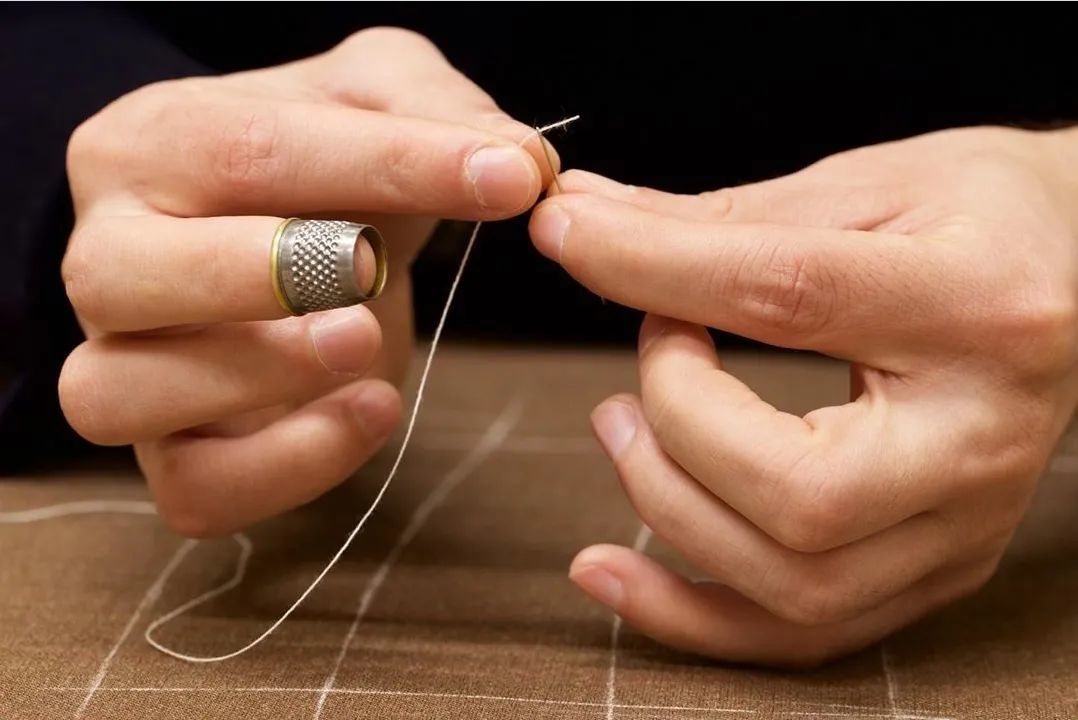

如今大家非常喜欢强调手工的价值。

我觉得其涵义并非手工有多好,或者因为机器无法替代而具有更高的价值,事实上从绝对成本来说,很多手工工艺比机器便宜得多。

Roma 老店 T&G Caraceni 工作间

只是在一切资源之中,我们至今认同“消费同类的生命”最为昂贵。我想这一点在未来百年可能还不会有什么改变。

但用手做的,和用生命做的表现形式可能都是手工,结果则是完全不同的。

这点非常难定义。

20世纪意大利贵族衣橱展览还原

举个例子。

5-6年前开始有一些那不勒斯西装裁缝探索中国本土市场,其中某家东西挺好看的,但做工一直为人诟病:比如上衣裤子用不同的辅料,比如一件上衣能用三种颜色的线,走线还挺随意,内部做工也不干净。

合体也就那么回事,跟很喜欢这家的日本、中国台湾客人交流过,有阵子10套衣服里,有3-4套能穿就不错了,剩下的无法评论。

后来生意渐渐起来,新团队搭建,亚洲学徒一上手,质量马上提起来了,东西也稳定了,客户体验直线提升。

但几个老客人反而买得少了。确实产品好了,出品省心了,快了,但那不勒斯乡下老农民土裁缝做的好衣服那种味道没了。

说穿了风格是以一定生活状态和积累为基础的,有这种状态和积累,做出来的东西才最符合那个味道,我们才能说这件作品是注入了生活和体验的。

用技巧来复原艺术,就像是印刷品和原作的区别一般,工业化了,到位了,不出错,但质感和体验的传达削弱了,对核心客层来说喜忧参半。

极端来说,美术大师画金山农民画会比当地农民自己来更有味道吗?不可能的。

这么说好像有点神叨叨,我们简单一些,什么样的手工是最有意义的?

我觉得应该符合两个标准,或者说正好碰到这两种“契机”:

一种是今天裁缝、制工状态特别好,就是超水平发挥,神来之笔。

一种是裁缝知道这衣服是为了谁而做,哪个客人会穿这件衣服。

这就是看国外文章中会反复提及的,消费定制服饰不是买了一件新衣服,而是又一次投资了和裁缝之间的关系。

这也是我建议大家尽量找一个相合的裁缝不断尝试,而不是在各地各国的汪洋大海中寻找一个“大师”的原因。

从理想来说,抛开互相经历体验沟通了解的“定制”内涵是不充实的,产品(本身工业品的属性)再好也是生涩的。

Sartoria Ciardi 照片墙

就光看衣服的呈现,便有很多种:

好看,好穿的;

好看,不好穿的;

好穿,不好看的;

有风格,也有毛病的;

有风格,不好看的;

有风格,拍照就是丑,上身就是炸裂(形容极好)的;

做工垃圾,轮廓风格一流的……

你再把这些排列组合一遍,很多组合都有无法互相取代的地方。

为什么我觉得真正好的服饰无法评论,因为这就是穿在身上的真实艺术品。

我们只欣赏一个侧面,就会失去很多其他东西。

(by corcos)

固然现在有很多工、艺双绝,平衡非常好的东西(享誉世界的日本裁缝们居多);但也有风格令人神往,做工平平常常的东西(意大利英国老店居多),他们都是值得等量齐观细细欣赏的东西。

而我们觉得什么东西好,更多是我们本身的经历背景是否和对方的体验相合,表达相合,而不是东西本身的工业属性如何伟大(甚至这一点本身也不容易定义)。

这也是有这么多品牌,争斗精进这么多年,始终没有一家独大的原因:受众的生活体验是如此的不同,又怎么会有一种单一的解决方案能满足所有人的需求呢?

英国服饰来源于无数的场合,看的是轮廓和形制,追求的是使穿着者从属于一个“伟大的集体”;

意大利的服饰差异来源于南北方多样的文化和气候生活,北方工商大佬的衣服、中部艺术文化重镇的衣服、南部农民黑帮手艺人在度假胜地的衣服,从制作者到使用者无数不同体验的交集碰撞出了风格。

《La grande bellezza》

有的品牌像是一副质感丰富的油画,有的只是一张漂亮的明信片,但他们依然是无法互相替代的,有适合自己的场所与时刻。

有谁能掌握所有技艺,体验所有生活,然后坐上评判者的宝座来分高低好坏呢?

能提供的永远是从自己微薄体验出发的一点感受,而面对巍巍人类百千年造物,敢说评价,往往不是看错了红尘,便是误会了自己。

本文经西装客授权转载,原标题《别让我评价衣服,我哪来资格? | 杂谈》,文章内容仅代表作者观点,与本站立场无关,未经允许请勿转载。

知秋知秋

校验提示文案

Jacky君

校验提示文案

王纲

校验提示文案

古达Gooda

校验提示文案

iamnio

校验提示文案

iamnio

校验提示文案

古达Gooda

校验提示文案

知秋知秋

校验提示文案

王纲

校验提示文案

Jacky君

校验提示文案