荐书 | 战争中的女艺术家

创作立场声明:独立观文艺·时代新性感

“他们离群索居,过着降调的生活。但又分明那样热烈,谱写着大调的旋律。”

——大卫· 冯金诺斯《夏洛特》

这可能是描述夏洛特的一生,最贴切也最有诗意的句子。

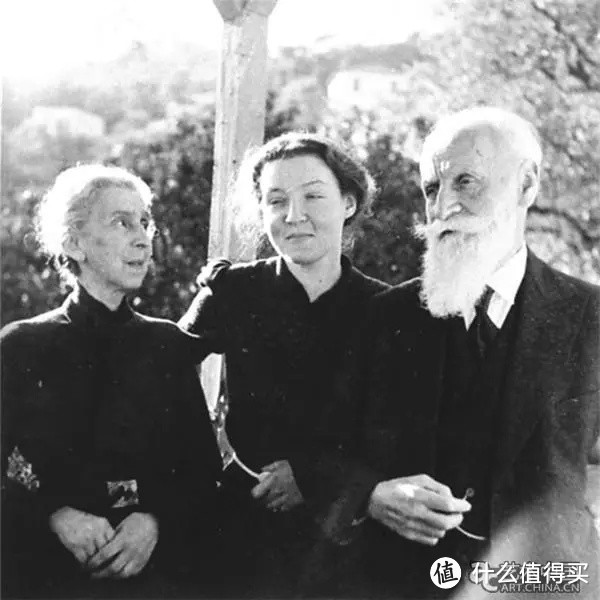

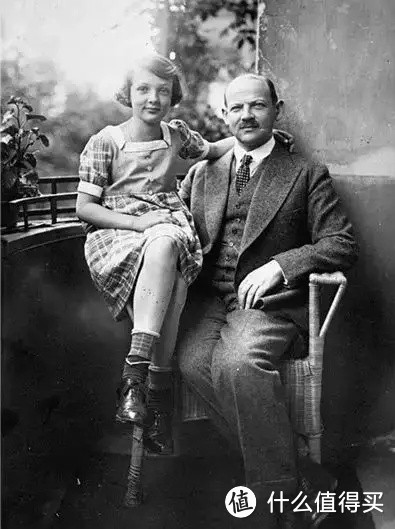

夏洛特·萨洛蒙(Charlotte Salomon)是一位德裔犹太艺术家。她的家族有着精神病史,她的妈妈、姨妈等多位亲属相继在她年幼时自杀离世。

她的父亲后来与一名犹太裔女低音歌唱家再婚,全家因躲避二战而逃难到法国。在这期间,她依靠绘画来治愈亲友因疾病和纳粹杀戮相继离去而带来的伤害,在短短一年内创作了近800副作品。

在躲避纳粹追捕时救济她的美国女人奥蒂丽,最终选择带着其他逃难者离开欧洲,夏洛特因为没有护照未能随行。她和奥蒂丽的男友,同样未能前行的犹太人亚历山大相伴留在法国,渐渐日久生情而决定结婚,却在登记时因暴露了二人的犹太裔身份而被抓入集中营,此时她已怀有四个月身孕,在进入集中营三个星期后被处决惨死。

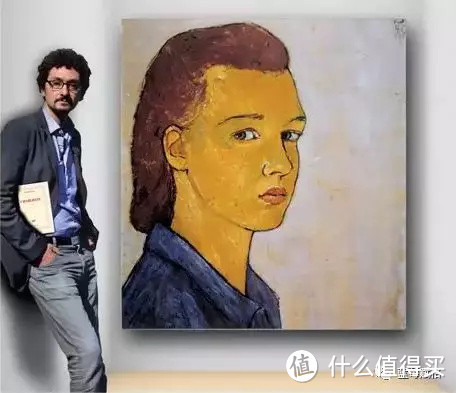

她在被抓前转移给挚友藏匿的画作随后被公布于世,家人却都不知道她有如此丰富的绘画才能,作品也震惊了世人。她在逃难期间的作品多以战争、死亡等题材为主,被后人誉为艺术界的法兰克·安妮。

“悲观者在好莱坞找到归宿,乐观者则在奥斯维辛葬送生命。”

——比利·怀尔德

《夏洛特》

被夏洛特的经历吸引,一方面源自对战争年代里艺术顽强生长的好奇心。另一方面,也是因为艺术评论家冯·基默尔曼的艺术随笔文集《碰巧的杰作》中,提到了夏洛特身世和她过人的绘画才华,从而引发了对这本法国作家大卫·冯金诺斯的传记《夏洛特》的延伸阅读。

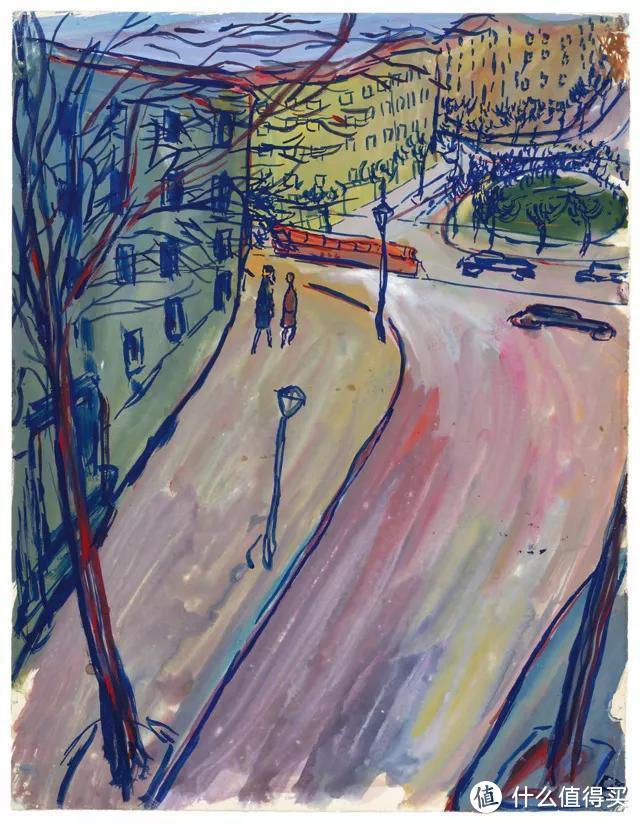

《夏》与其说是传记,不如说是蒙太奇般的电影诗。笔者记录他寻访夏洛特故居,如今已是斗转星移,变成网络公司的办公地。应门的人甩了笔者响亮的闭门羹,镜头好像却追进屋里,回到20世纪犹太中产家庭中的歌舞升平。

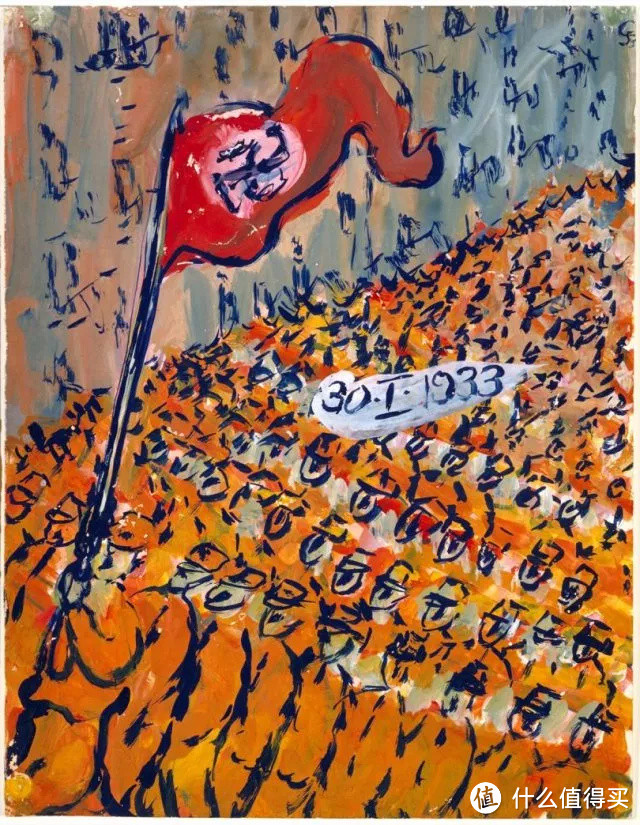

描述即将到来的战争,笔者没有直接描写任何杀戮与血腥,只是淡淡记录夏洛特继母,那个女低音歌唱家在演出结束遭到的恶意谩骂,还有人们渐渐开始点起熊熊大火焚烧书本这样的点滴,预示着暗涌的腥风血雨。

一路追寻到夏洛特生命末尾——在法国蔚蓝海岸边,当年治疗过夏洛特的莫里蒂医生的女儿,指给笔者夏洛特转交医生保管的画箱。画箱打开,却见接住画的人变成了几十年前莫里蒂医生的样子。

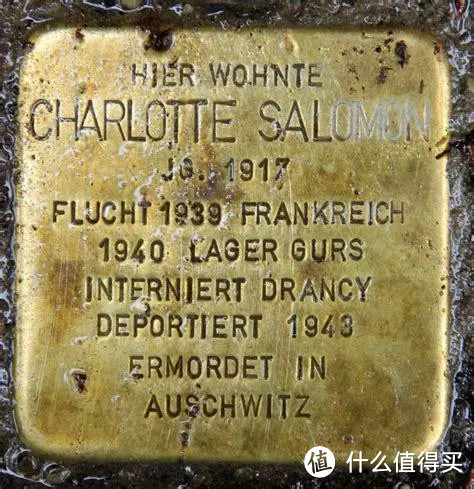

笔者在夏洛特故居门前的地上,看到了印有夏洛特名字的金色铭牌。德语Stol perstein称之为“绊脚石“,记得提醒人们,脚下是这些祭奠了和平的生命。

绊脚石为10厘米见方的铜片,上面镌刻着二战中被驱逐或遇害的犹太人的名字、生日、忌日、身亡地点等信息,铺于其原先住址前。是德国艺术家冈特·德姆尼希发起的纪念犹太人项目。

"高兴和迷茫这两种情绪是可以并存的,幸福不一定意味着没有惶恐。"

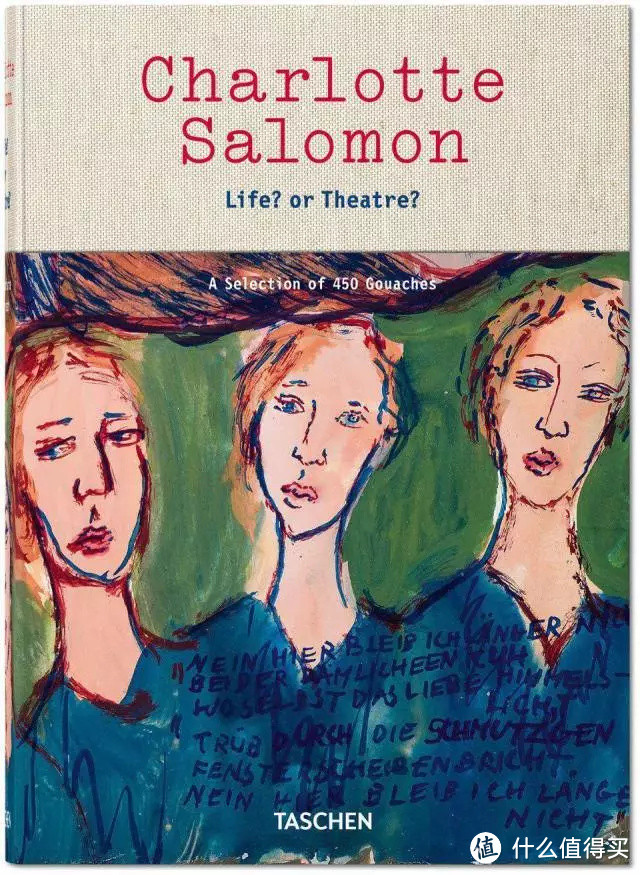

由这本传记继续延伸,书中躲不掉的,是夏洛特的自传作品《人生?入戏?》。

很少见到用问号作为书名的情况,也可能因此注定了作者和她作品的一贯冷僻。

《人生?如戏?》

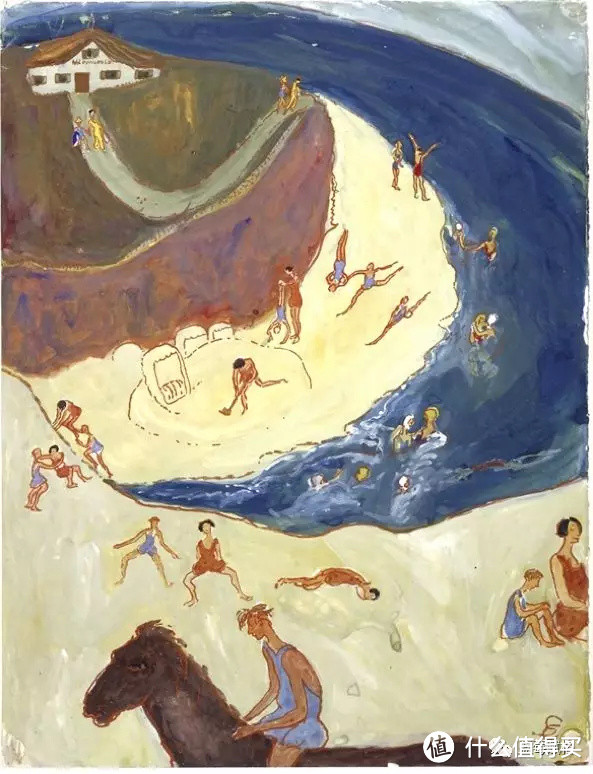

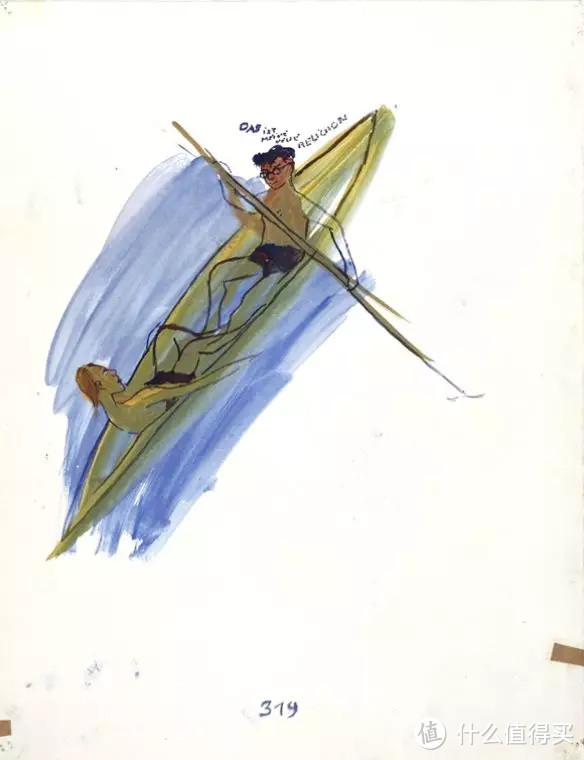

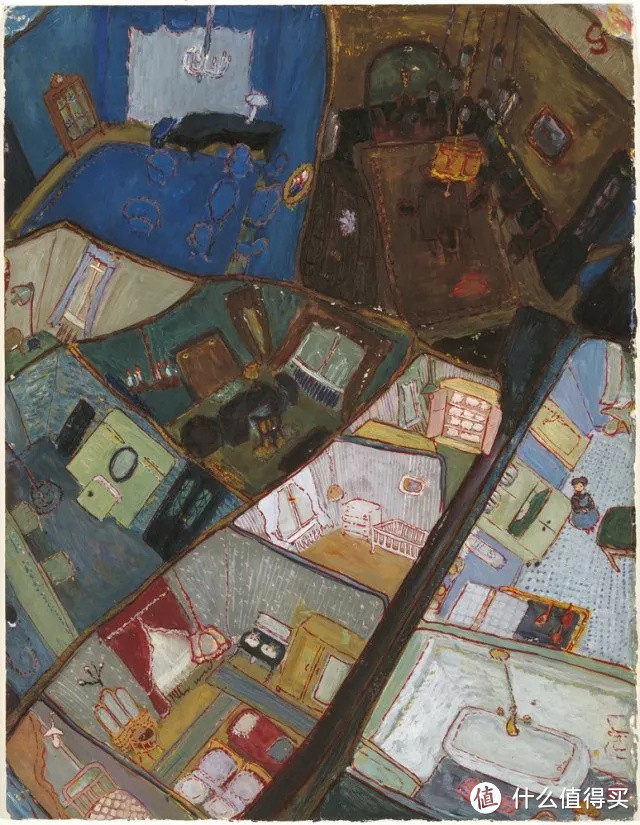

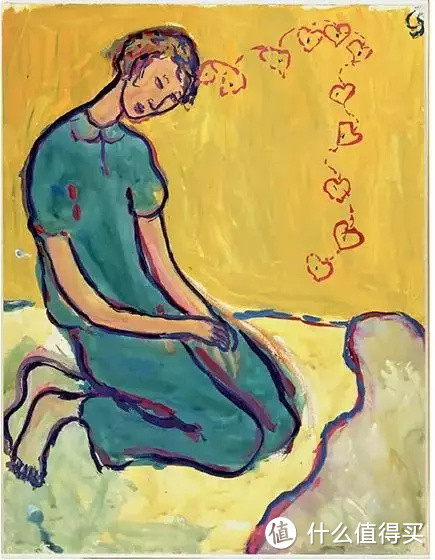

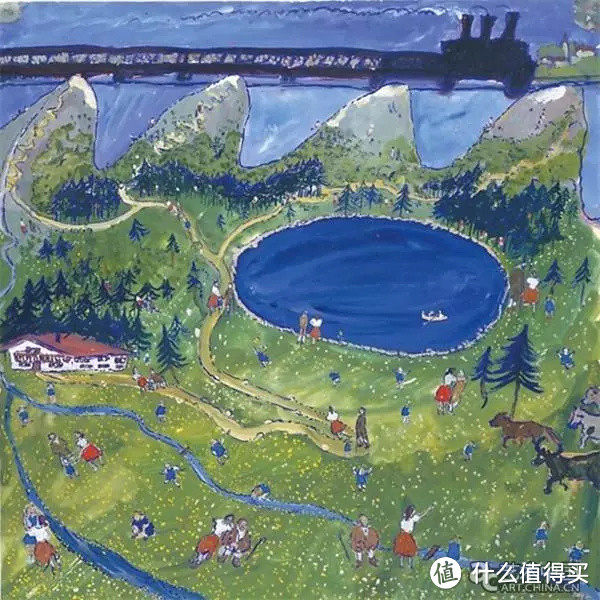

外面的世界是残酷的,于是夏洛特为自己构建了一座避风港,用绘画、音乐和文字。这本《人》,是她边画边唱创作出来的。她把这部作品称为“歌唱剧“,自由的歌唱剧。

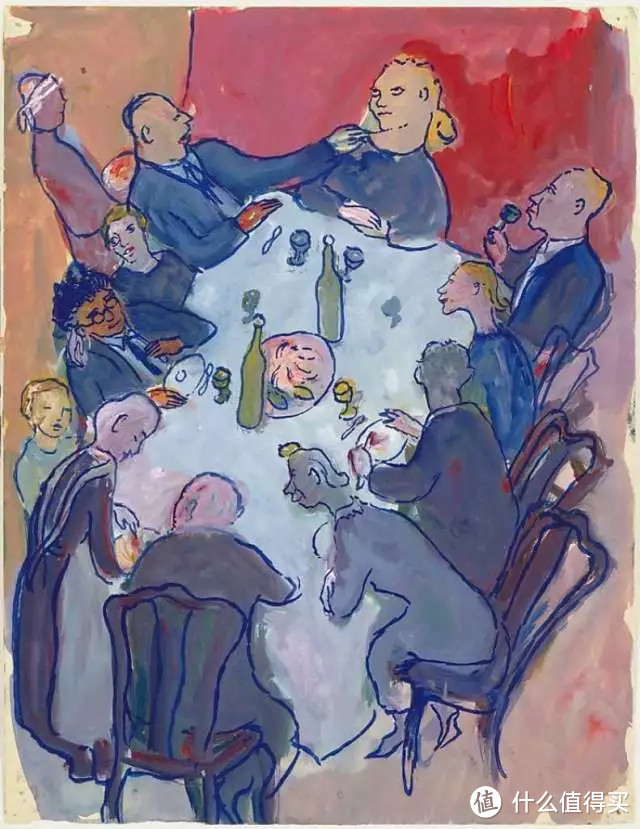

画面的构图借鉴了电影拍摄一样的场景,有旁白,有分镜头,有特写、俯视和拉远。夏洛特在图画上用文字加了标注,也注明了这幅画当下情节所搭配的背景音乐。我们看画,一路还有阅读,伴着舒伯特、巴赫和德国民谣。

夏洛特的初恋是她继母的声乐老师,纯真的女孩似乎受爱人启迪掌握了音乐世界的密码,逐渐变得对音乐颇有造诣。她为乐曲谱词,她知道绘画需要什么样的声音。她的作品里也经常引用歌剧、童谣甚至是流行乐曲。

过往生活在创作中经过了筛选真实世界,在艺术里变换了脸孔。

随着战争临近,夏洛特的笔触越发激烈,线条似乎努力冲破着生命的界限。她的担忧不是毫无缘由,在转交自己的作品给友人藏匿时,她说,这里是我的全部生命。

是的,夏洛特展开的创作过程,是所有艺术形式的迸发与汇集,她用这样的碰撞打通了感官,成就了只属于她一个人的,独特的艺术体。

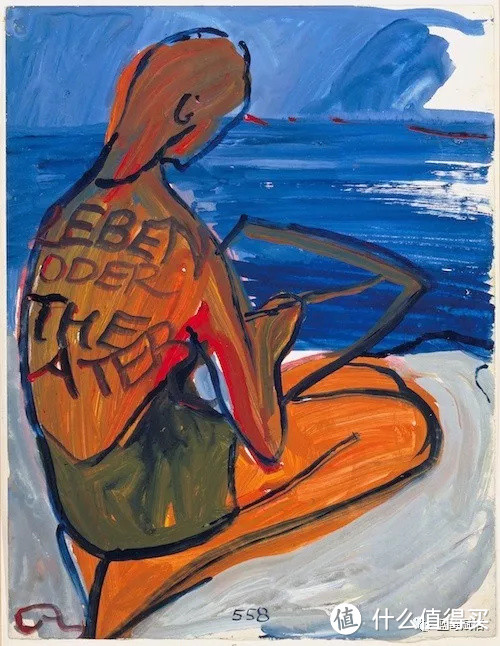

作品最后一幅画的力量震人心魄。夏洛特面朝大海,画下自己留在这个世界上的背影。她在她的身上写下,"Leben? oder Theater?" (人生?如戏?)

一些其它作品