开学新装备—七年老玩家点石成金让泡面盖秒变生产力

创作立场声明:设备均自购,凭良心说话,做有担当的值友。

现在开学快一个月了,刚渡过一段新鲜期,不知道各位新入手的kindle和IPad可还好?是不是像别人自嘲的那样已经成了泡面盖?还是说在抱怨买回来自己并没有感觉有多好用?如果你有上面这两点,那么,你看我这篇文章就对了,我一手点石成金,让你的泡面盖秒变生产力,跟着我就对了 。

。

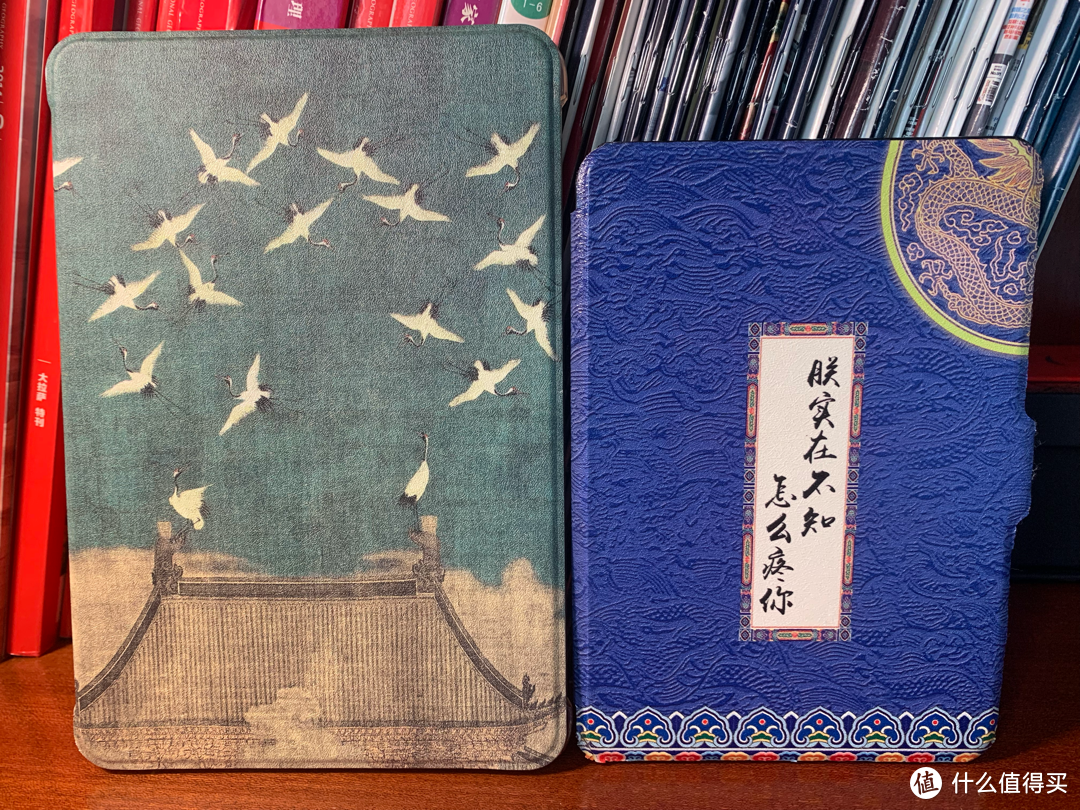

先介绍一下我的现有装备,分别是IPad mini2和kindle paperwhite,都是好几年前的老产品了,但是自己还一直用着,一方面是这两款产品确实耐用,随着时间增长,并没有影响到使用体验,第二方面,还是自己在对这两款产品的使用和定位上有自己的心得,因此才能一直用下来。废话不多说,先上一张合照,然后再和各位介绍下自己七年使用产品中的经验和体悟 。

。

Kindle paperwhite

使用体验

自己手上这款kindle带背光是自家亲戚送的礼物(1代已经停产了,二手的也不担保是正品所以负责任点还是放个4代的链接)。

当时亲戚送的这款kindle,自己也是渡过一段新鲜期,后面就发现有些累赘,自己在家看实体书,在外面拿手机看,哪里有场合用kindle看书呢,于是闲置了一段时间,但是后面有一个契机,就是自己购买实体书的时候,自己总喜欢先试读一下,确定自己感兴趣才去购买,而不仅仅是书的标题或者是宣传。于是自己就想起来kindle可以很方便,有的书亚马逊里面可以找到就直接样章试读,有的没有版权,自己就找书上传到kindle来看,这也是激发自己继续使用kindle的一个动力了。

就这样看了一段时间,后面自己在阅读的过程中,发现自己在用kindle看书的时候投入性很高,除了做笔记不如实体书方便以外,带来的投入感还是很舒服的,于是自己就有一种体悟:看书就应该只用kindle来看,这样和实体书一样,都是抛弃了手机,自己能不受外界干扰,因此更能沉浸下去。

现在自己在上班途中坐地铁40min,就会拿出kindle来阅读,而不是拿出手机刷刷,我发现阅读的时候时间过的很快,这恰恰证明了对我来说阅读比刷手机更感兴趣。自己中间还会经历转车,走路10min,这期间kindle放在手上走路也很方便,不用再麻烦放回包里,这也是我对便携性的最佳感受。

于是自己就养成了看电子书只用kindle的习惯,这也为我后面对IPad的定位带来了更深的体悟。我前面说的这样经历也都不是废话,是我亲身经历的经验,这些我认为比如何去寻找资源更有用,因为你心中没有对kindle有个清晰的认识定位,那就是找到再多的资源,也只是点赞收藏生灰,必须心中要有坚定的信念才能点石成金 。

。

使用技巧

好了,下面就是把我使用过程中的技巧分享给大家(主要是寻找和利用资源方面)。

鸠摩搜书

这个网站不用多说,作为汇总性网站胜在全面,而且没有那么多的广告,之前各种神站都倒下了(无论是版权还是盈利的问题),但是鸠摩还依然在,只是最近在点击上面加载了一些诱导关注公众号的二维码,自己也能接受,毕竟用爱不能一直发电。

网盘搜索

俗话说的好,靠人不如靠己。鸠摩胜在搜的网站全面,但是深度上就差了点,网盘的潜力还是很大的,我就分享这个网站,虽然也是百度网盘搜索,但是集合了其他网盘搜索,这样就可以一个网站没找到再到另外一个去搜,毕竟有的资源确实难找。

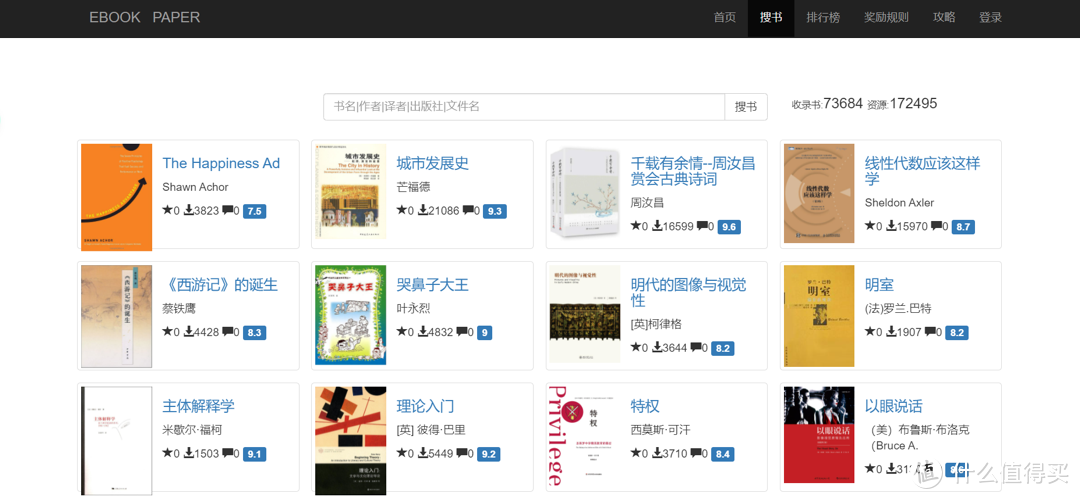

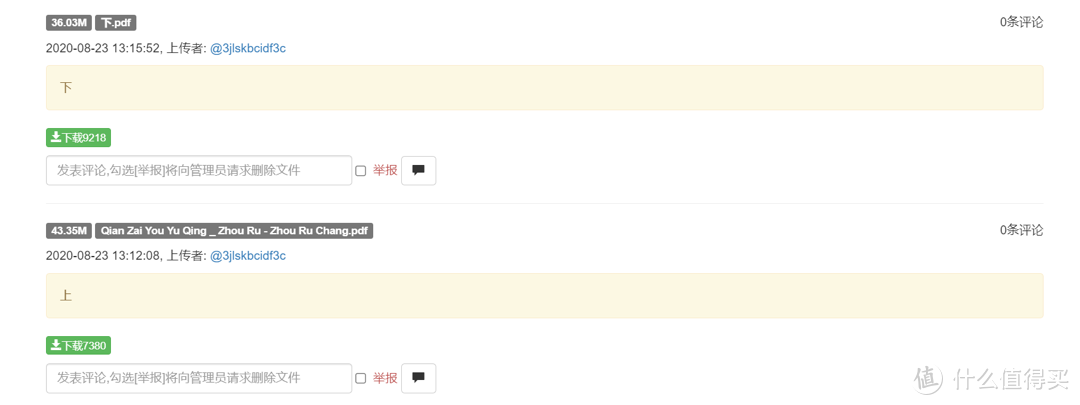

EBOOK

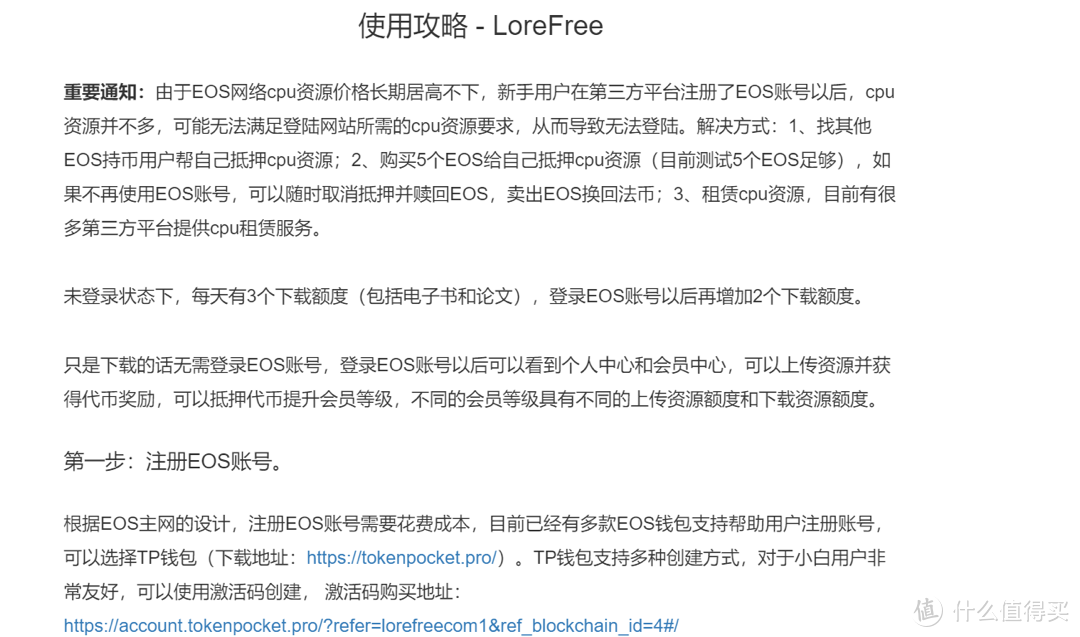

这个网站会给大家很熟悉的感觉,没错,估计是以前的某个神站换了个网址,只是现在没有那么多资源了,下载的限额也没那么多(具体奖励和下载规定看下图),好像也不能像神站那样可以绑定亚马逊账号直接推送的,因此我放在最后一个推荐。

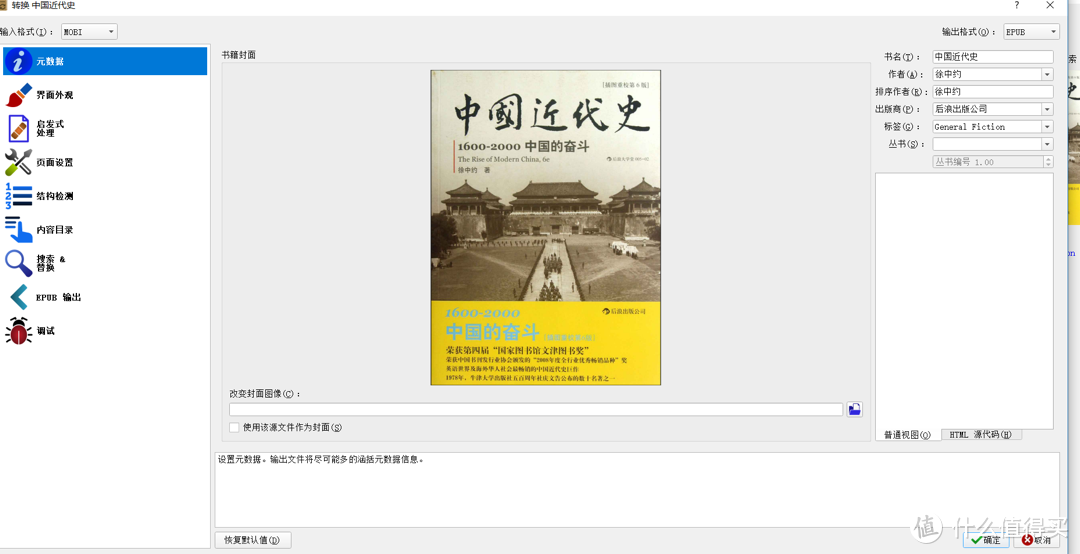

转换格式

说起转换格式,calibre这个神器肯定少不了,也是被推荐烂了的,但是我只是拿这个来抛砖引玉,kindle不是只支持mobi格式的,如果你直接上传txt格式,kindle上也是可以阅读,因此不用那么麻烦再转换啦。

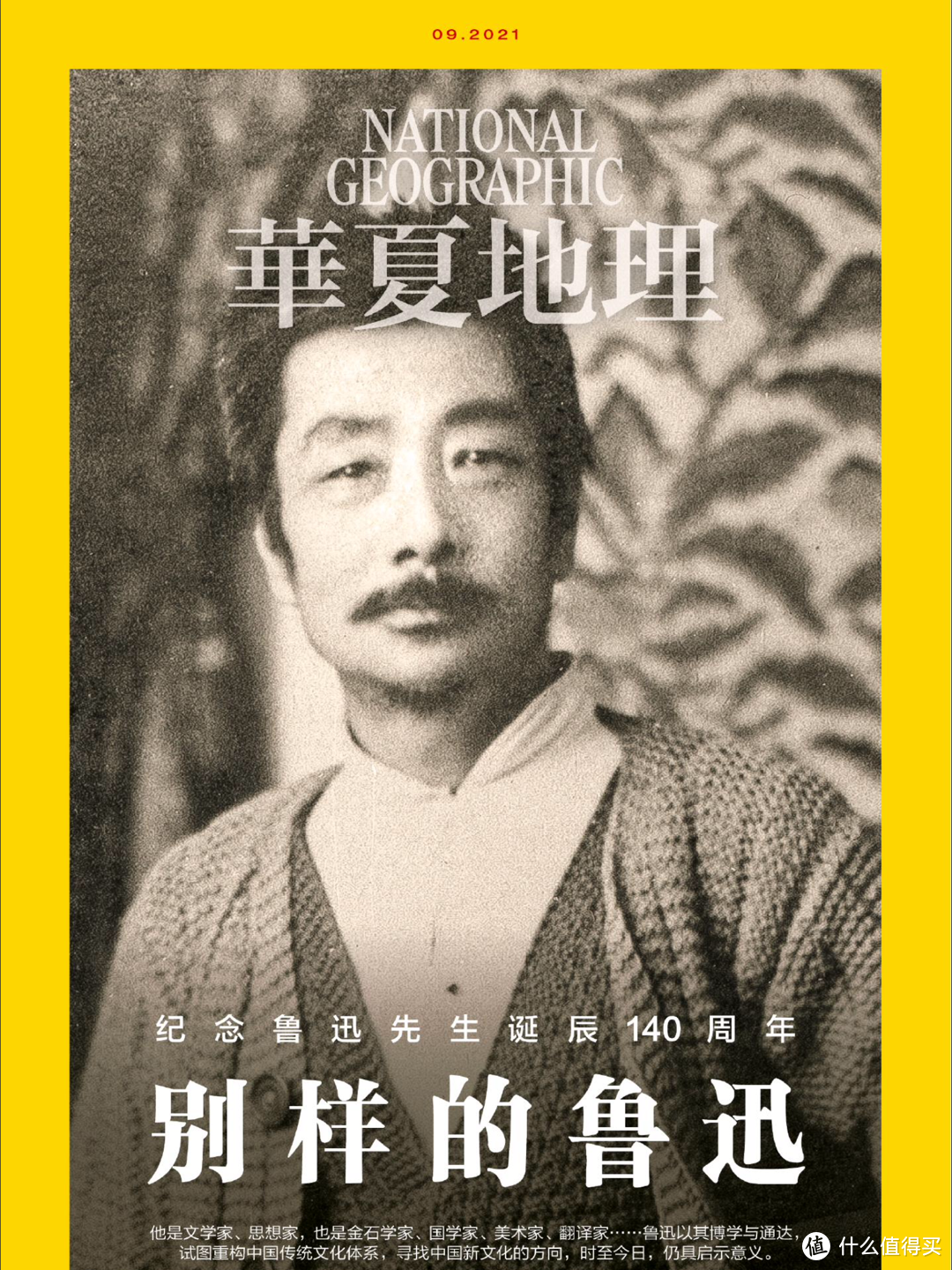

最后再提一句,kindle也是可以看杂志的,之前搜索kindle杂志的公众号,很方便,绑定亚马逊账号就可以直接推送了,只是在kindle上面阅读杂志也是黑白的,体验不怎么好就都删了。现在去看那么公众号,已经不做这服务了,不知道还有没有其他的,感兴趣的值友可以去找找。

IPad mini2

有一说一,新上市的ipad mini6对我来说还是挺有吸引力的,a15的芯片加全面屏,最重要的是这样的配置出现在mini身上,我最喜欢的就是mini的便携性。可惜的是pencil现在对我没啥吸引力,不然我肯定就买6了(买mini6不买pencil的话心里就痒痒 )。

)。

当然说了这些,也从侧面表现出我现在使用的mini2对于没有太高需求的人是不错的选择,毕竟也不打游戏不看视频 。

。

使用体验

已经用了七年的老玩家,经历过IPad成为游戏机,下过王者荣耀,也经历过IPad成为爱奇艺生产力,最终结果就是给老妈用来看剧了。但是那些都是在我找对IPad的定位之前的事情了,当我受到kindle专门用来看书的启迪之后,IPad对于我来说,就是专门用来看杂志的生产力了。

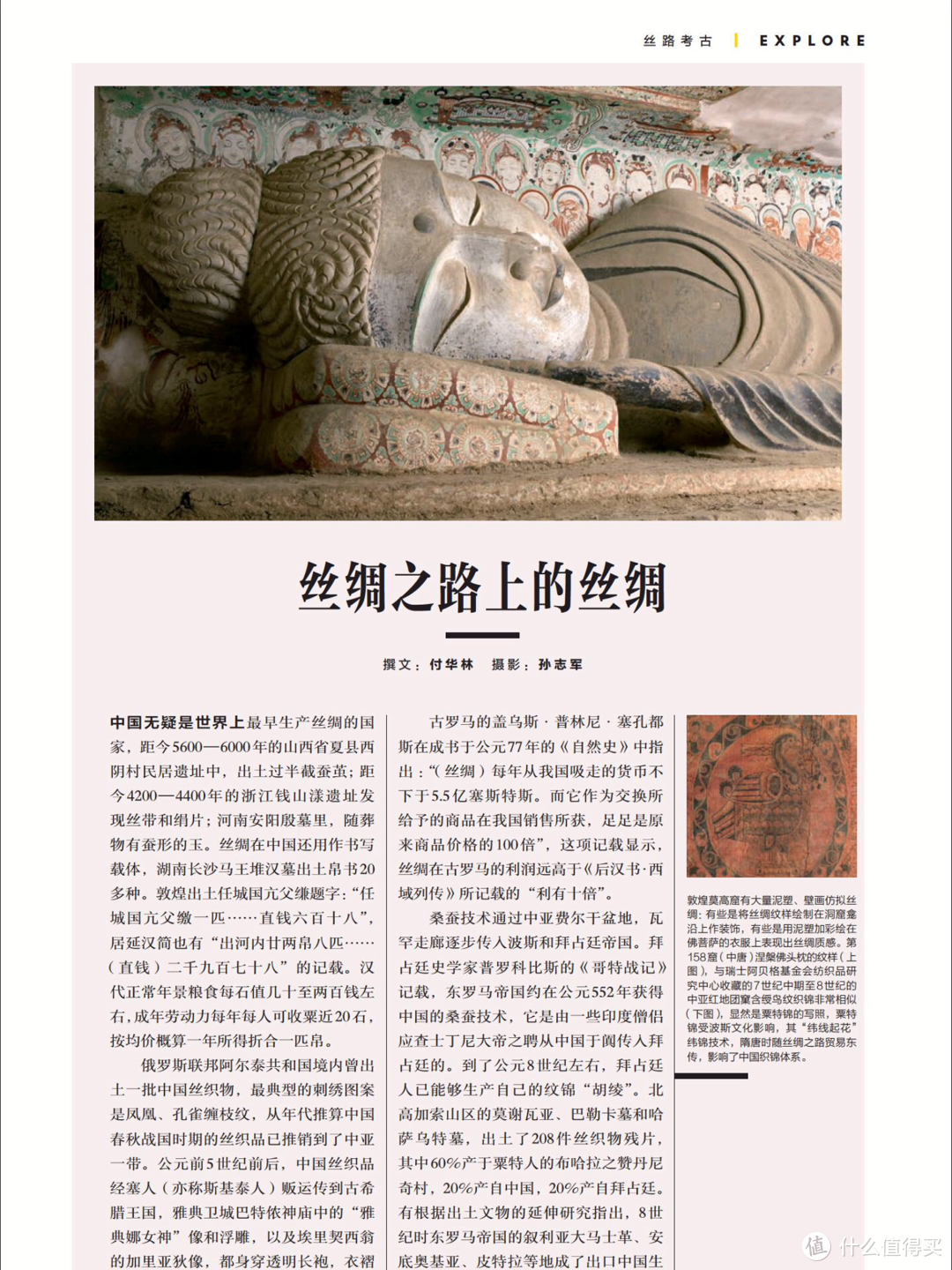

一旦找准了这一点,此时,这台小小的mini2就仿佛成了大英百科全书,啥杂志都可以来看,就和阅读电子书一样,十分方便,也很省钱(自己在阅读中也发现了几款喜欢的杂志,就从线上转为线下订阅杂志,这样减少了试错的成本),杂志都是彩色的,阅读体验也很棒。

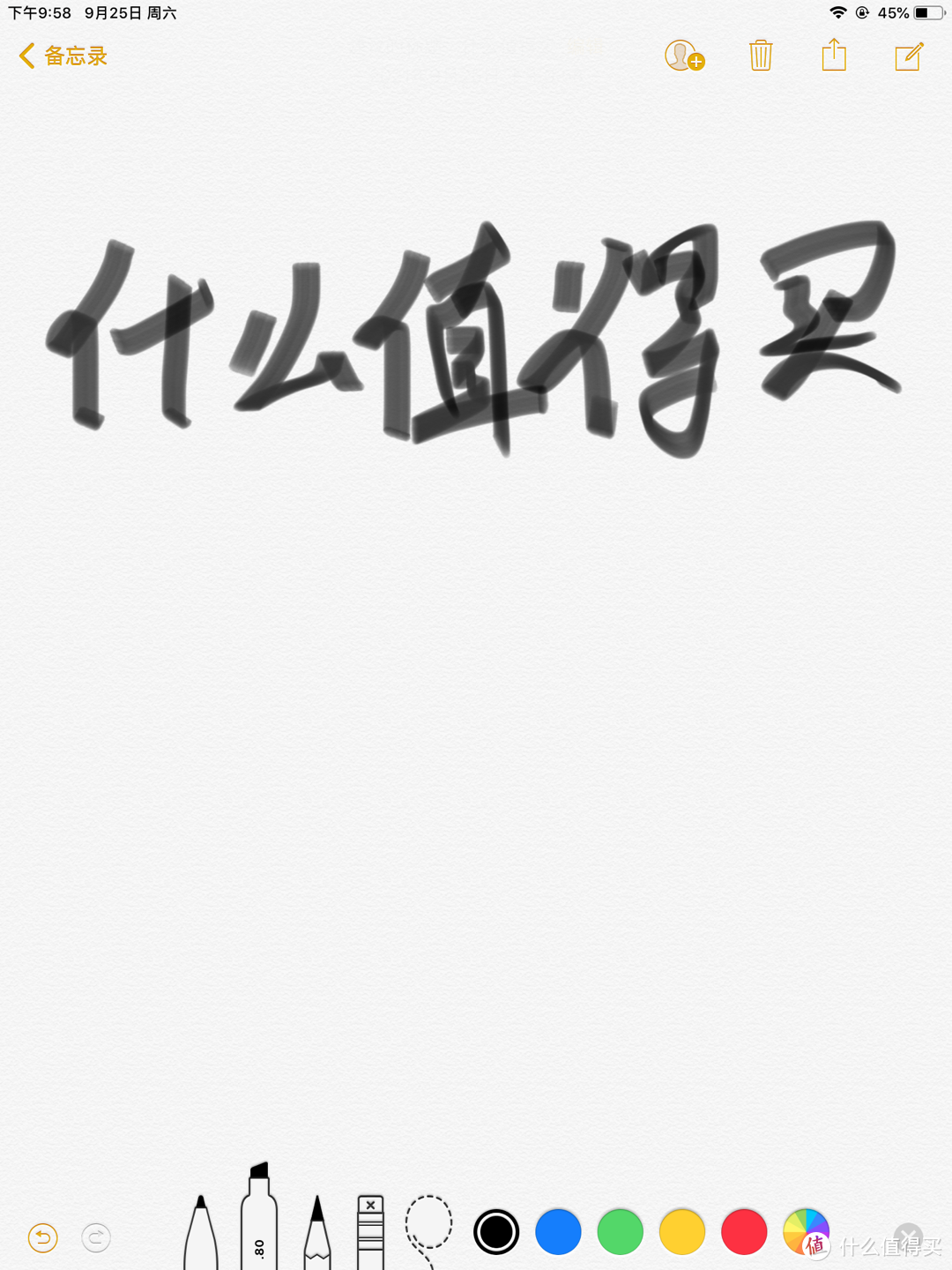

当然,如果你说mini2不能用pencil,这点确实不支持,但是可以用物理笔触来写字。自己也研究过这方面,在pdd买了一只十块钱的笔,写字是可以的,体验还可以(效果如下图),但是不能防止误触,虽然有的笔记软件设置有防误触功能,但是效果还不是很好。当然如果你真的想在mini2上面做笔记,我推荐还是用笔记放大局部功能,这时候写入框位于mini2底部,然后再写,手掌就是处于mini2底部,从距离上断绝了误触屏幕的可能(感兴趣的可以百度搜搜图片,自己曾经这样使用过,但是体验版的软件删了也没办法做演示)

自己曾经向往过无纸化学习,但是在购入这支笔开始体验过后,感觉自己还是更喜欢看得到摸得着的感觉,自己一张纸一张纸的写完堆在一旁,那时候自己心里的满足感是很强的,就如同比起电子书,自己更喜欢实体书一样,于是,这支笔就一直吃灰了 。

。

使用技巧

想把IPad变成什么最重要的还是看你下什么软件,这点和kindle还是不太一样的,kindle是找电子书越多越好,但是IPad则是下软件越少越好,在精不在多,多了的话什么游戏和视频软件都下了,那就不是一个杂志阅读器的作用。下面介绍几款软件都是我常用的,相信用了这几款软件,点石成金,一定会让IPad变得从此爱不释手 。

。

南方周末

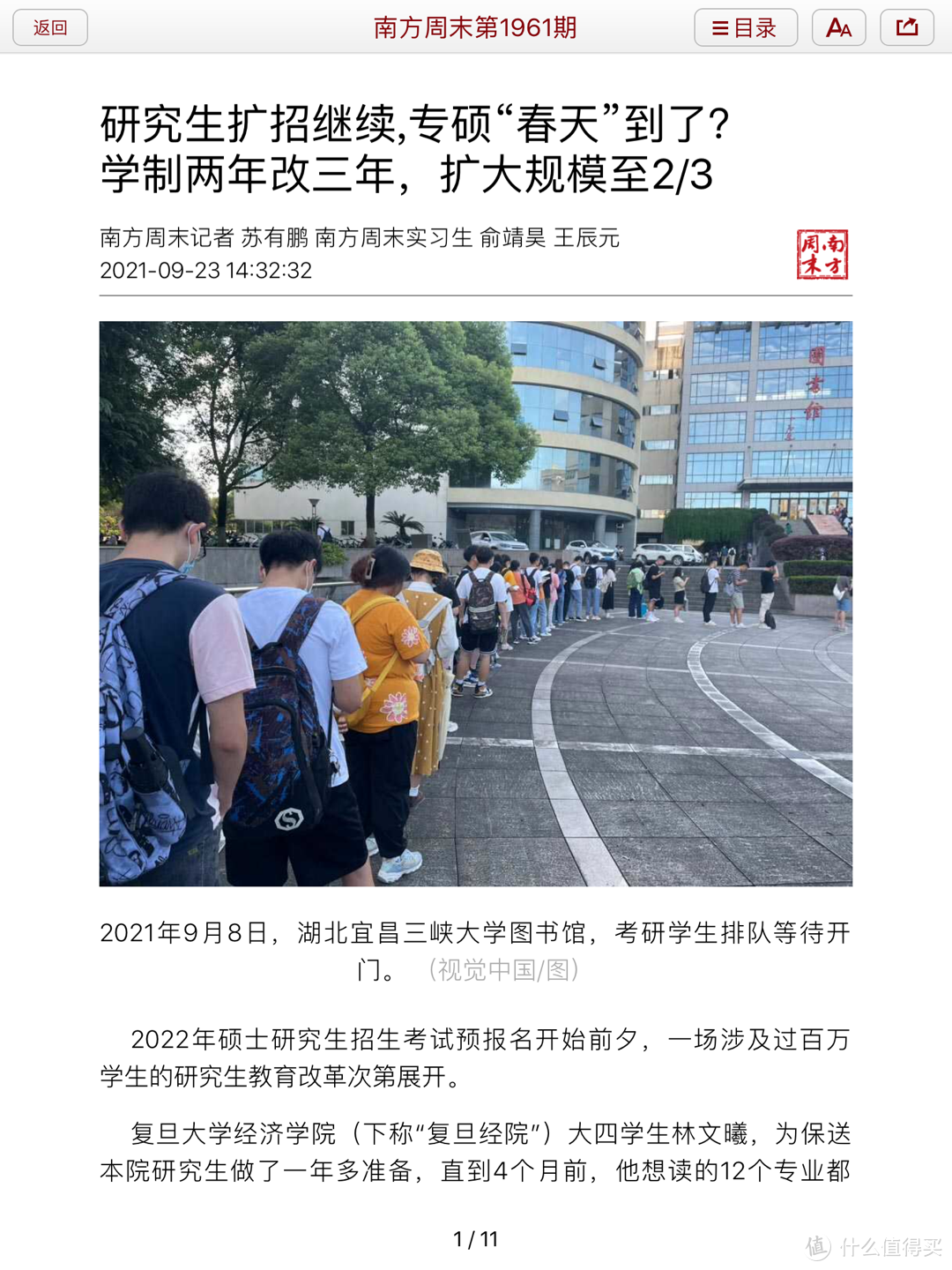

南方周末这个报刊是我比较喜欢的报纸,他选题的广泛性和内容的深度是有些报纸比不了的(现在管的严了,南方周末没有那么敢言),但是依然是可读性比较强的。因为是周报,所以选题以精选为主,选取这一周争议性比较大或者值得报道的新闻。关于南方周末这块我没有选择实体报纸,有部分原因是报纸投递用快递或者是上门投送,因此还是看本地报纸还是居多,之前的报纸都是送报纸的投到你家门口,但是最近真的很少见了,莫名伤感。还有部分原因是报纸不像杂志那样容易保存,还是用数字版的好,这一点就得夸夸南方周末这个app了。他关于报纸的仿真性做的还是很棒的,和实体报纸没有区别,而且你还可以点击放大文字看,实在是太方便了,做的很棒,自己也是一直在订阅,98一年还可以。

博看书苑

这个app现在很火了,也是神器。自己是从14年就开始用了,那时候里面的杂志版权很多,自己看了很多种杂志,也逐渐找出适合自己口味的杂志,博客天下就是那时候发现的,虽然不太火,但是选题新颖,比较对自己口味。那时候报刊也是有的,不过大部分是文字的,少部分是仿真性报纸。只是随着博看书苑越来越火,似乎得到的关注越来越多,免费的套路走不长久,杂志版权数量变少了,报刊也不在里面了。这款app还是且用且珍惜吧,阅读杂志也许改变不了你的财富状况,但是可以改变你对生活的态度,对事情的看法,这就足够了。

移动图书馆公图版

自从博看不能看报纸过后,自己又找了一个可以看报的app,说来也巧,这不就是上网课的学习星吗?真是强大,又能看书又能看报纸,不过比起书似乎还是报纸的版权更多一点 。报纸都是文字编辑版的,更新很快,当天出的当天就能更新。自己常看的就是南京这几家报社,南京晨报,金陵晚报,扬子晚报和现代快报,也不得不为报纸的落寞而感叹,现在的金陵晚报只有薄薄几张纸了,在小时候,金陵晚报是自己喜欢读的报刊,厚厚的一沓,那时候在小区门口边吃活珠子,一边还可以看看金陵晚报有趣的新闻(自己那时候哪里懂得什么大事

。报纸都是文字编辑版的,更新很快,当天出的当天就能更新。自己常看的就是南京这几家报社,南京晨报,金陵晚报,扬子晚报和现代快报,也不得不为报纸的落寞而感叹,现在的金陵晚报只有薄薄几张纸了,在小时候,金陵晚报是自己喜欢读的报刊,厚厚的一沓,那时候在小区门口边吃活珠子,一边还可以看看金陵晚报有趣的新闻(自己那时候哪里懂得什么大事 ),在那时候还有孟非和老吴读报,现在只有老吴了。

),在那时候还有孟非和老吴读报,现在只有老吴了。

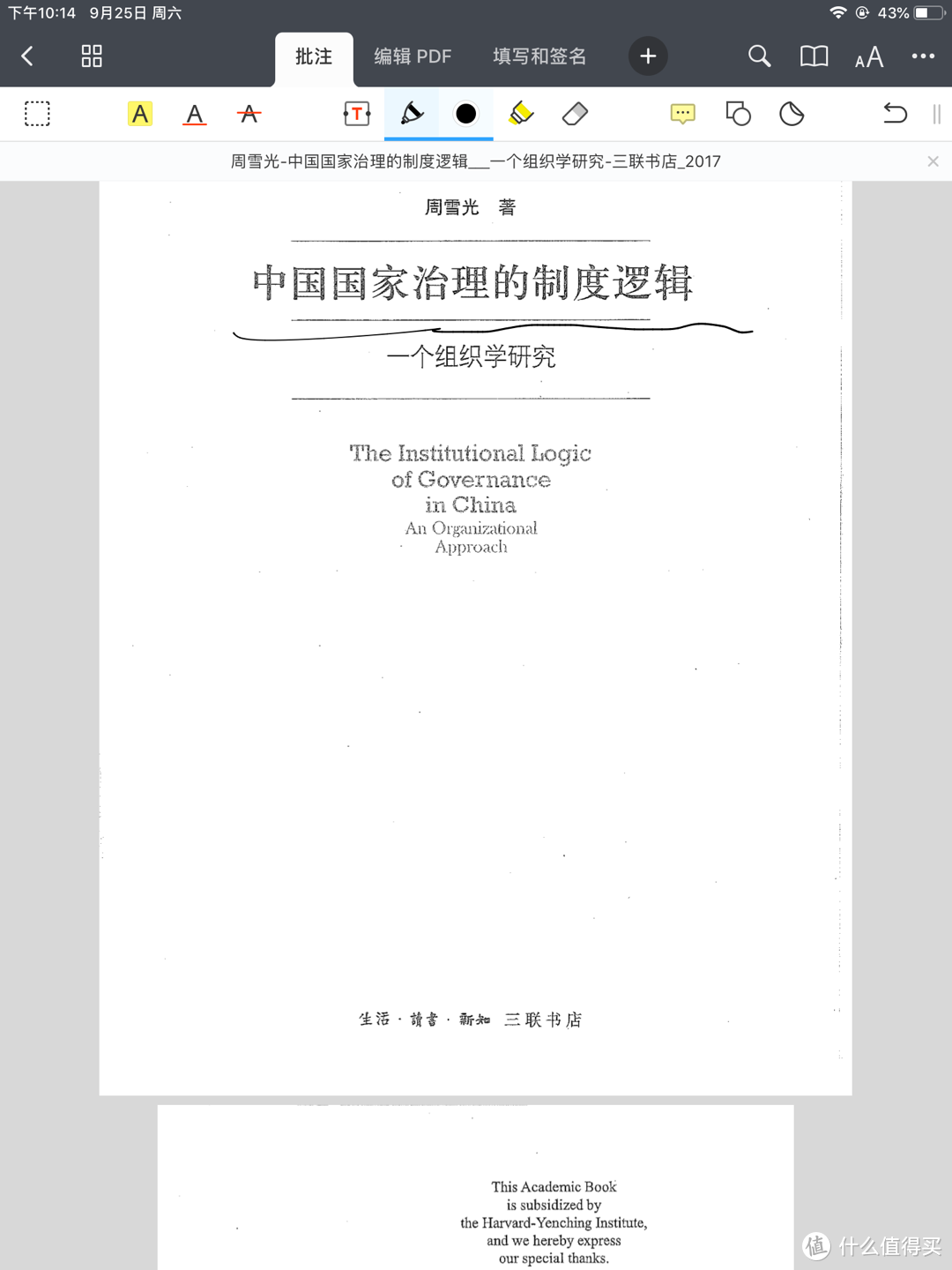

PDF Expert

这个软件主要就是来阅读一些只有pdf的书,基本功能都有而且免费,可以批注,这就够了,也没什么广告,用起来很清爽。值得一提读是,这款软件传书很方便,你在电脑上面下好可以和软件直接连起来就可以传书,不必要再折腾去倒文件,挺方便的。

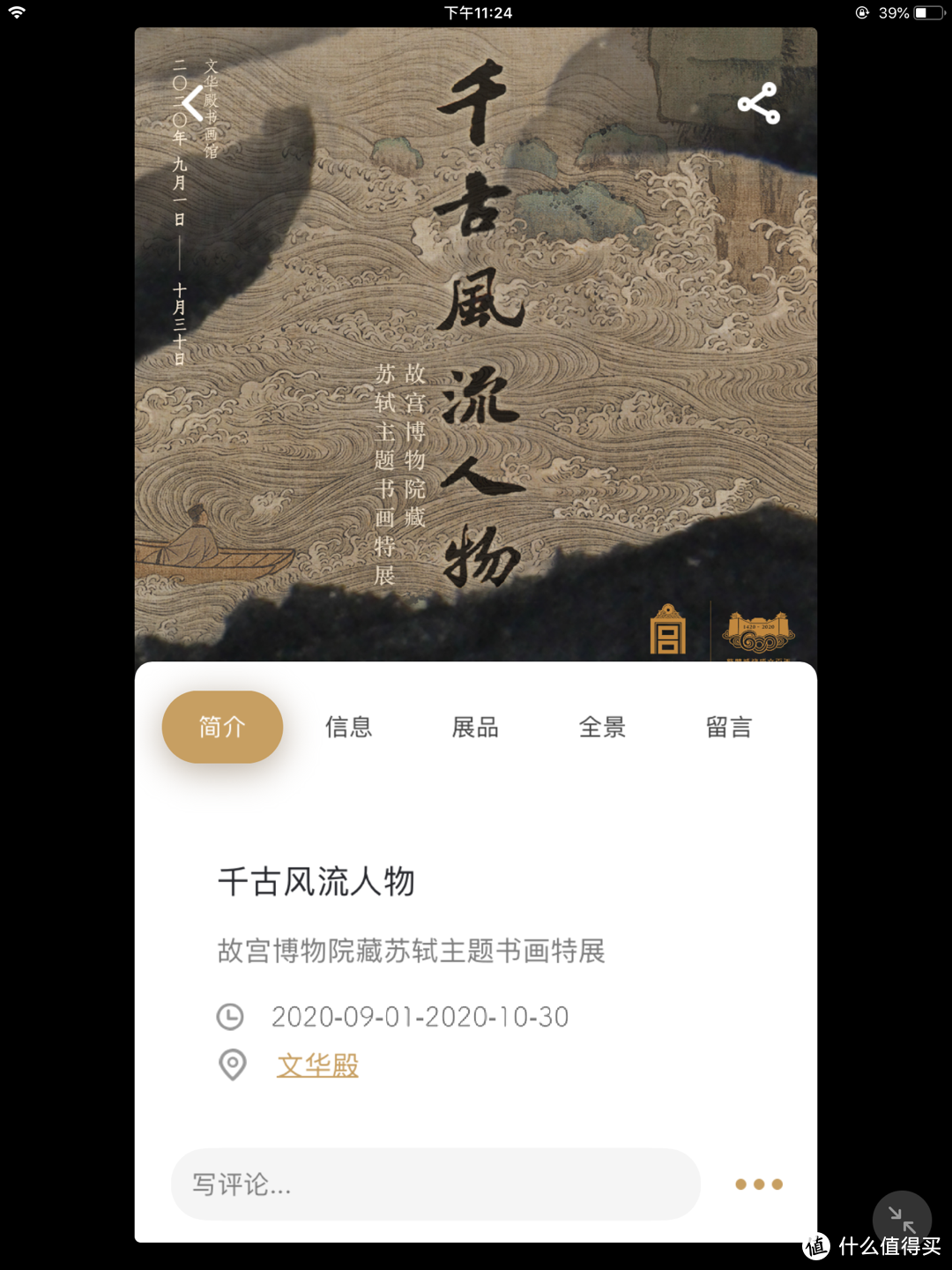

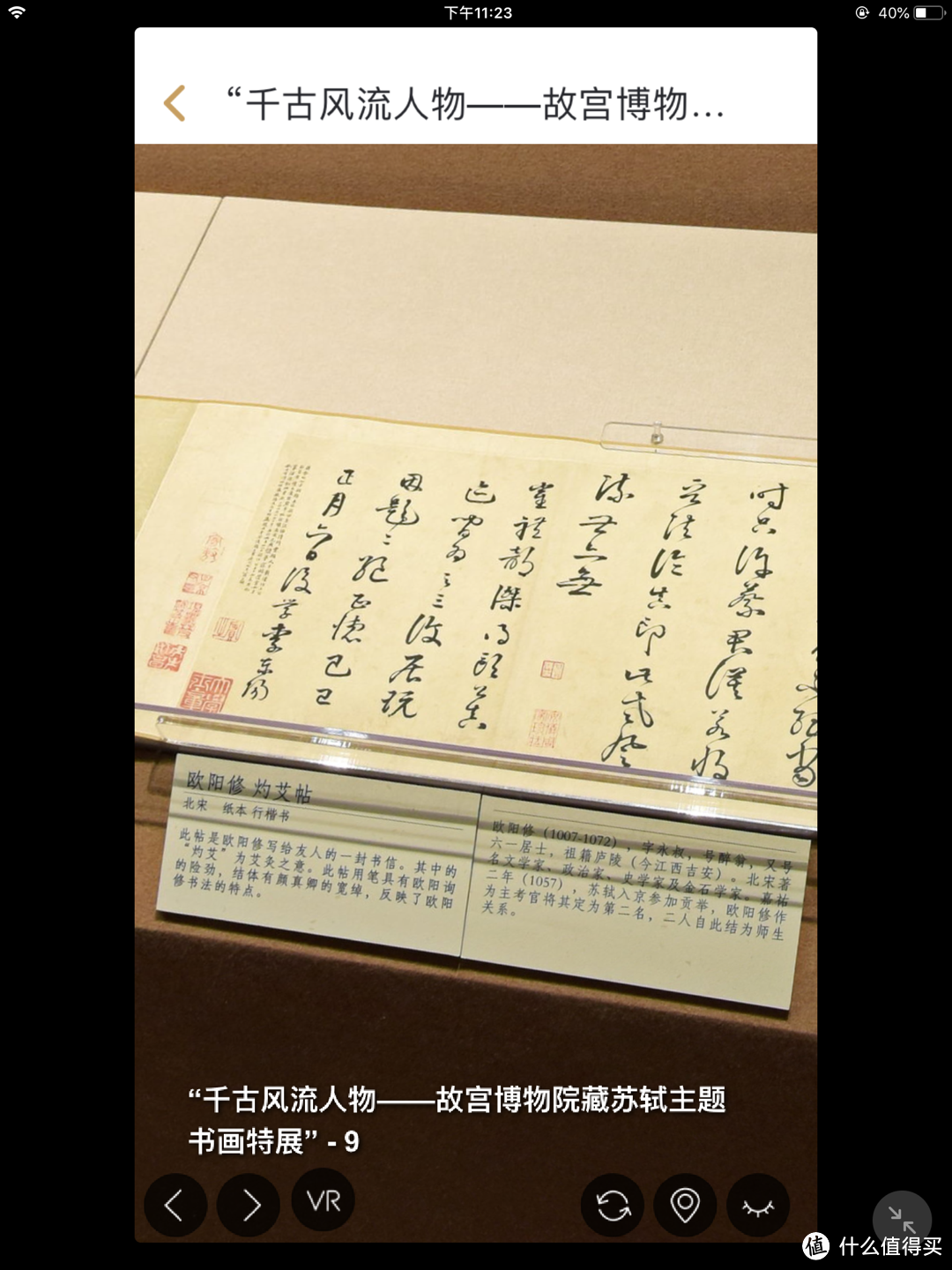

故宫展览

这个软件看推荐的人倒不多,一般都是推荐故宫每日文物的。这款是主要做云展览的,很棒,运用VR技术可以让你仿佛亲临现场,而且拍摄的清晰度很高,还可以放大去看一些书画的字迹。有些精品展览你抢不到门票的,可以选择线上云展览,算是对不是身在北京的人一种福利,感谢故宫,感谢科技力量 。

。

总结

没有天生的泡面盖,只是不懂得去发挥潜力。七年前的kindle和mini到现在依然可以使用,依然值得使用,已经证明,再怎么发展,产品也超脱不了基本功能,只是科技带来的使用体验的提高,让你可以去考虑多花的钱究竟值不值得。

希望我这期的点石成金,可以让有的值友捡起被遗忘在一旁的kinlde或者mini,即使再怎么落伍也依旧可以使用,重新拾起对于知识的渴望,远离手机,做一个日日新的社会主义接班人 。

。