明知前途未卜,为何车企还要自研智驾,现成的为什么不用?

2025年无疑将成为智驾普及的关键之年,这一趋势已不可阻挡。

刚开年,各大车企便纷纷行动起来,积极发布自己的智驾普及战略,力求在这场智能驾驶的盛宴中占据一席之地。

智驾将成为汽车销售的基本配置

长安率先于2月9号发布了自身的智驾普及战略,紧接着2月10号,比亚迪也紧随其后。据相关信息显示,吉利、奇瑞等国内大车企也都有发布计划。

毕竟在这个智驾逐渐普及的大环境下,发布智驾战略是顺应潮流之举,若不发布,似乎就会在这股浪潮中掉队。

可以预见的是,过了2025年,智驾将成为汽车销售的基本配置。届时,没有配备智驾功能的汽车,无论是对于厂家来说还是消费者而言,都将面临着尴尬的境地。

厂家会因车辆缺乏竞争力而难以销售,消费者也会因为车辆功能不齐全而不愿购买。因此,这无疑是一个关乎车企生死存亡的关键时刻。

华为智驾搭载车型变多

从目前市面上的情况看,华为的智驾处于公认的第一梯队,小鹏、理想等车企的智驾表现也较为出色,特斯拉作为国外品牌同样在智驾领域有一定影响力。

在众多国内车企中,华为的智驾技术备受认可,并且已经为不少车企提供了适配服务。例如,长安、东风、奇瑞以及比亚迪的方程豹等车型都已搭载华为的智驾系统,且搭载的车型越来越多。

为何车企要自研智驾

然而,在华为智驾价格相对较高的情况下,其他车企为何还要坚持自研呢。原因主要有两方面,一方面,以长安为例,其智驾战略分两条路线,除了华为的乾崑智驾3.0外,还有自己的北斗天枢2.0。

目前华为智驾搭载的车型价格多在15万以上区间,而15万以下市场同样存在智驾需求。比如比亚迪今年在海鸥车型上都配备了智驾,若其他车企没有智驾功能,在市场上就缺乏竞争力。

所以,这就需要低成本的自研方案,来覆盖10万及10万以下的市场,三目摄像头方案等低成本方案就有了发展机会。

另一方面,从车企的大战略角度来看,这涉及到企业的核心控制权问题。早期一些大车企与华为合作时,担心将“灵魂”交给他人,所以华为智驾在推广过程中也面临一定困难。

像赛力斯与华为合作的问界M7、M9,尤其是M9能做到50万的销量,这让其他车企十分眼红。但传统大型车企又不甘心完全将核心控制权交给外部企业,即便与华为合作了,也要重新弄一套自己的方案,或是外购其他非华为的方案进行整合。

智驾与传统造车有本质区别

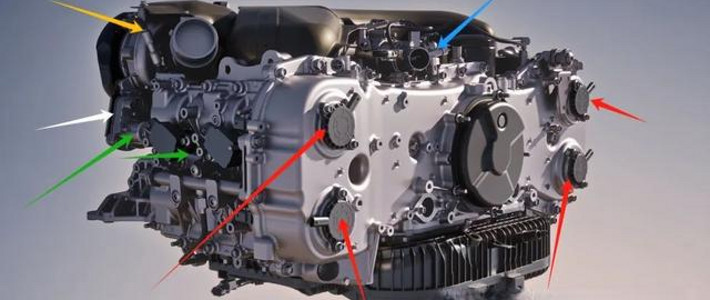

然而,智驾与传统造车有着本质区别,传统造车主要基于纯机械层面,而智驾涉及到软硬件协调以及智能化层次。

很多传统主机厂的领导层对智驾的理解有限,这就导致在领导相关团队时容易出现问题。出现外行指导内行、盲目蛮干的情况,最终不仅烧掉大量资金,还可能无法取得理想的成果。

在这样的背景下,智驾领域的竞争最终可能会形成少数强者的游戏。

这些强者在算法、算力和数据方面具有优势,并且随着时间的推移,强者与弱者之间的差距会越来越大,弱者的生存空间也将被不断压缩。

总结

对于消费者来说,如果2025年购车时考虑智驾功能,预算充足的话,建议选择像华为这样,处于第一梯队的智驾系统,其在后续OTA升级和数据迭代方面更有保障。

如果预算较低,在10万级别左右,选择那些较早涉足智驾领域的大厂产品,相对来说也会有一定的保障。