修复精神分裂的“裂痕”

精神病学 / PSYCHIATRY

针对精神分裂,现在出现了一种奇迹般的新疗法,会改变我们治疗精神疾病的方式。但因为一些糟糕的原因,大多数医学专业人士都从没听过这种疗法。

作者/Jonathan Cohn

封面/Ines Cui

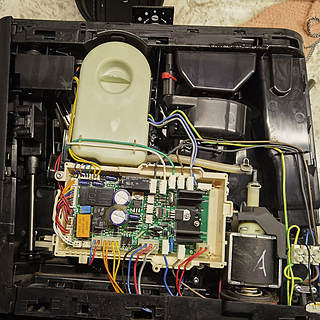

尽管安静而谦逊,格兰(Glenn) 还是很为自己的机器人感到自豪的。那是1974年,在弗罗里达州布卡拉顿的一次本地高中生科学展上,当时15岁还是中学二年级的格兰花了几个月的时间,将一大堆的电线和电路、三个装有感光面板的机械臂和一些轮子煞费苦心地组装在了一起。他称呼它为“追光寻径机器人”。这个装置巧妙的机器人会在盒子里转圈,直到它的一条机械臂探测到格兰在不同位置放置的灯泡发出的光。之后机器人就会向着光源移动,并避开格兰为它沿途设置的障碍。

有一天,格兰向评委介绍,这样的技术可以被用于修剪草坪,甚至还可以在未来承担在月球表面运输器材的任务。这个机器人为格兰赢得了几个奖项;接下来一年,在全家搬到科罗拉多州之后,格兰优化了这个机器人项目,并获得了更多的奖项。一位评委因为对他印象深刻,写了一封信给格兰,极力建议他将来以电子工业为事业。在当地报纸曾刊登过的一张照片上,格兰穿着一件烫得整整齐齐的、有领扣的衬衫,一手搭在他创造的机器人上,嘴角隐约露出微笑。

格兰的妹妹塔玛拉(Tamara)对于哥哥的成功一点也不惊讶。她哥哥的才能不仅仅止步于数学和科学。格兰在高中出于好奇学习了俄语,在美术上也有造诣,画了很多漫画、人物肖像和风景画,其中几幅还成功出售了。“格兰无疑是一个天才。”他的一位老师在评价里这样写道,“看到一个孩子这样年纪轻轻就发展出个人风格,真的是一件很令人欣慰的事情。”

但是,格兰和其他孩子并不总是相处融洽,这也导致他们全家来回搬家这件事让他感到困扰——他们先是从科罗拉多到弗罗里达,然后又搬了回来。但是当和塔玛拉、父亲厄尔(Earl)还有母亲芭芭拉(Babara)在一起的时候,格兰总是温柔又古灵精怪的,喜欢对妹妹恶作剧,非常热衷阅读Mad杂志,还常和家人分享杂志上有趣的内容。

▷ 高中时候的格兰,在准备一个科学展项目。

—

Photos courtesy of his family

但是,在格兰大概17岁的时候,他突然开始长时间地待在自己的房间里。即使是在家人身边,他也不再健谈。塔玛拉记得,有一天,格兰进了他自己的房间后,花了几个小时的时间毁坏了他所有的东西,包括他十分宝贝的每一张披头士的专辑。另一天晚上,芭芭拉回家的时候,发现格兰坐在餐厅的地板上。当时他已经在墙上用小刀深深地刻了一个十字。芭芭拉问他话,他也不回答。格兰的父母向他们的家庭医生、多位精神病学家和社会工作者寻求了帮助。一开始,医生们认为他得了双相情感障碍和抑郁症,但是几个月之后,一位精神病学家做出了正确的诊断:格兰患上了精神分裂症。

之后的几年里,格兰一直在医院进进出出,他的父母也一直在拼命地寻找所有可能帮到他的医生和治疗方法。有时候,格兰会在半夜突然毫无缘由地开始大叫,或者突然开始热切地谈论说有天使和魔鬼在通过电子设备和他对话。他的医生给他开了药,这些药有时可以帮助抑制他的妄想症状,但是同时也有副作用;不论有多尽心尽力,他的治疗师和咨询师也都尝试了教他去区分幻想和现实,但是总的来说,为他治疗过的人基本都认为,格兰这辈子没救了。他不可能成为享誉世界的工程师或者登月旅行了。他甚至都没法完成高中学业了。

事实也差不多就是这样。在部分病情被药物有效控制住的一段清醒的时间里,格兰通过了一般教育发展考试,获得了文凭。但是,他从未上过大学,也从未得到过一份工作。取而代之的是,他一直靠领残疾补助为生,辗转于保障性住房和给精神病人提供的团体住房之间。他吃药的时候,妄想症状能得到控制;一旦停药,就又开始发作。他开始强迫性地吸烟。他开始特别痴迷于一些摄人心智的想法(这些想法通常与圣经有关),以至于他不愿意洗澡,放任居住环境变得脏乱,也不吃饭。如果不是他的妈妈一直严密地看护着他,他可能会流落街头。

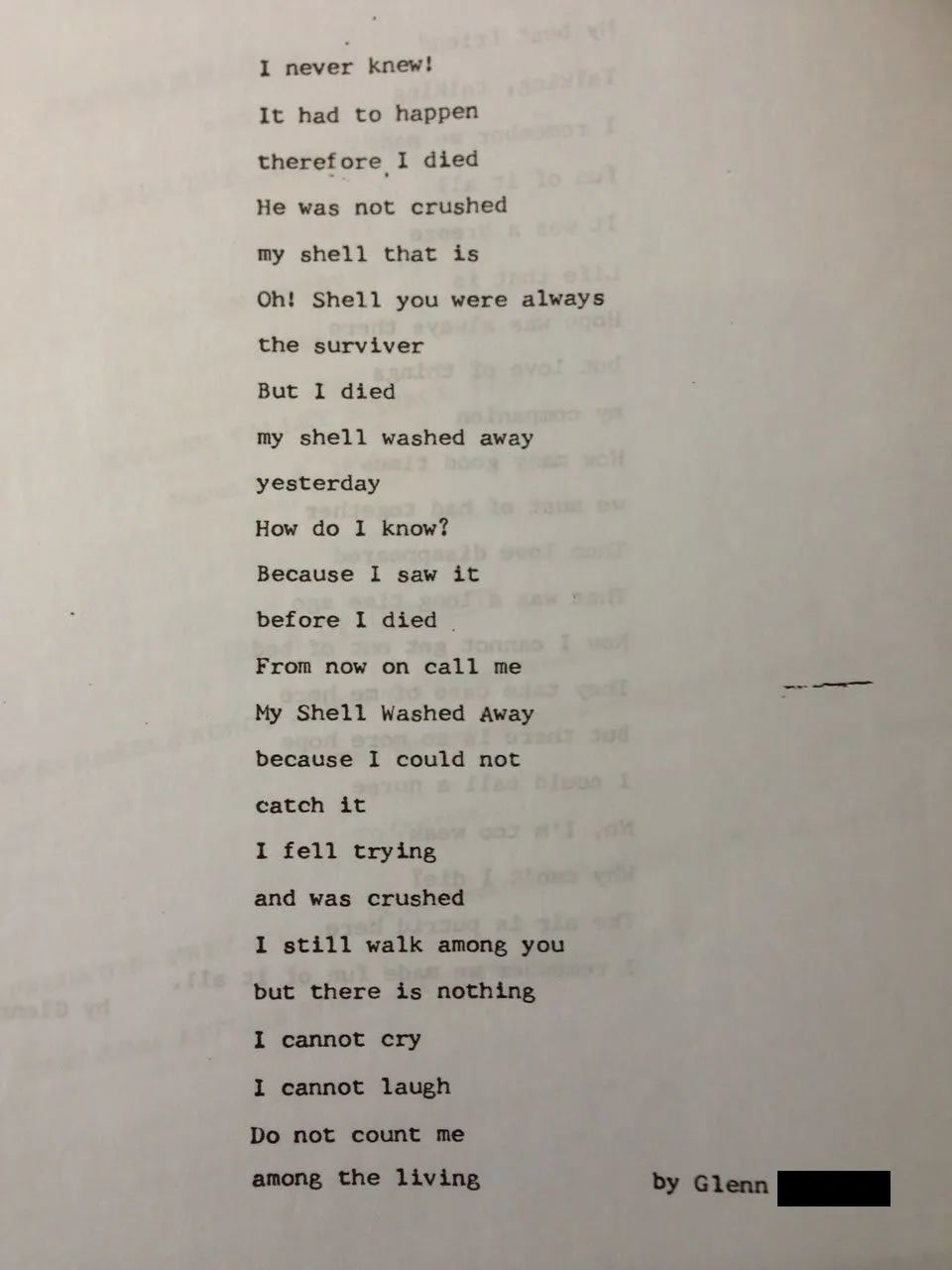

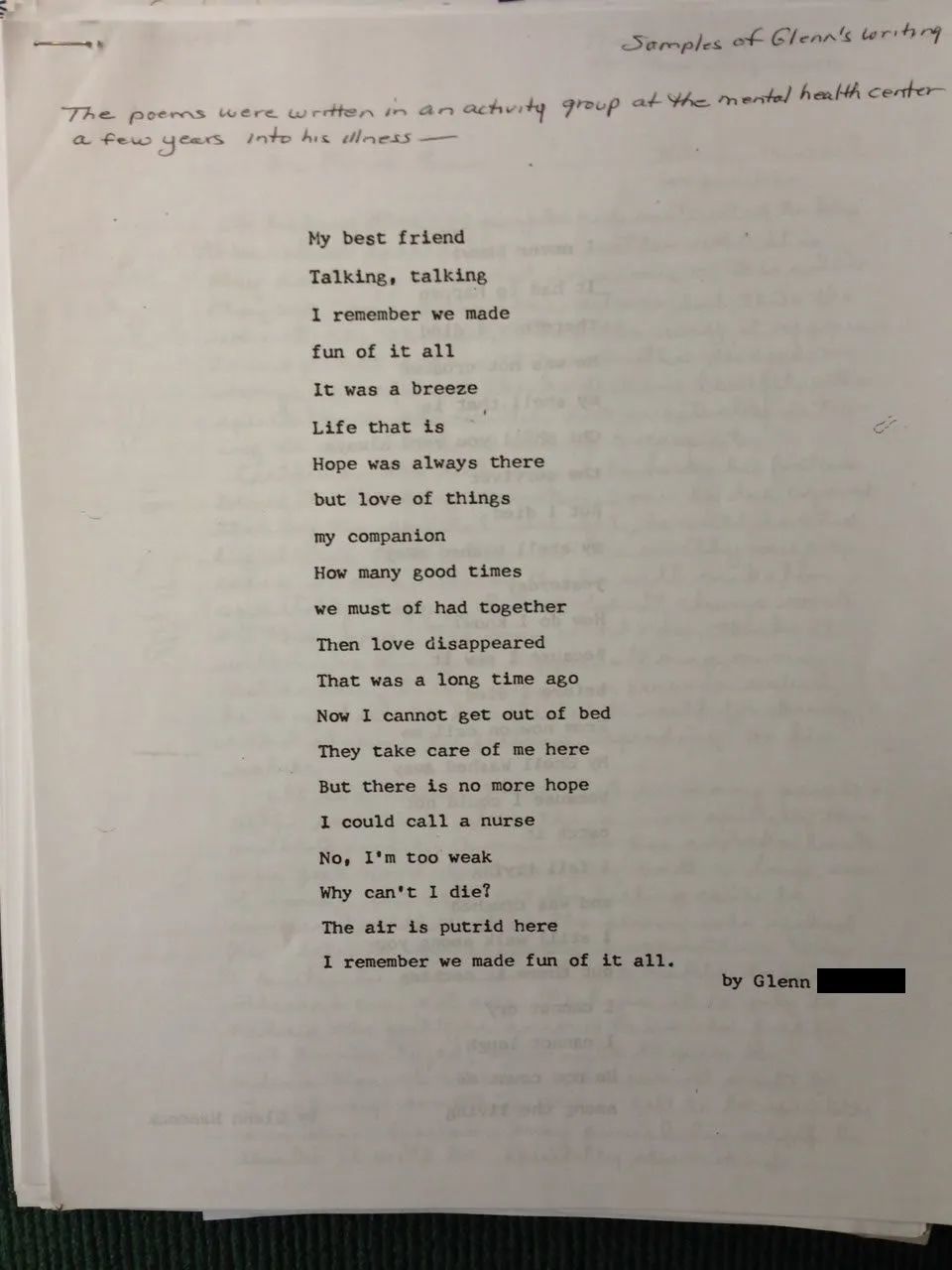

▷ 格兰在被诊断为精神分裂症几年后所写的诗。

—

https://highline.huffingtonpost.com/

在整个过程中,比格兰小三岁的塔玛拉·萨尔(Tamara Sale)一直扮演着那个保持冷静的妹妹的角色。(塔玛拉恳请我们不要在文中写出格兰的姓。)在她那本来温和、有趣且富有创造力的哥哥被突然爆发的偏执压倒时,她一直尝试着去安抚他,哪怕自己也感到害怕。与此同时,塔玛拉越来越不信任心理健康专业人士们了,因为这些人在不同时间点都曾告诉格兰,他不该去找工作,并且建议格兰的父母停止对他的经济资助。(格兰的父母并没有听取这一建议。)塔玛拉在达成像是完成学业、结婚、开始事业这些哥哥永远无法经历的人生大事的时候,总会有种幸存者愧疚。“精神错乱就像是我们的现实生活中的一场地震,”她这样解释道,“就像在大地震过后你发现自己无法再信任脚下的土地,经历精神错乱也是一样的,无论是对本人还是他们身边的人来说都是如此。”

患者面对的现实

塔玛拉最终在俄勒冈州波特兰市的近郊定居,并在当地的一家心理健康机构工作。在千禧年的前几年,塔玛拉在工作中听说,澳大利亚的研究人员研发出了一种针对精神分裂症的全新疗法。塔玛拉惊讶地发现,这种新疗法对于精神分裂症所采取的态度和几乎所有治疗过她哥哥的人都是非常不同的。当初,塔玛拉和她的家人被一遍又一遍地告知,精神分裂症是一种绝症。然而,这些澳大利亚的学者却确信,如果能在正确的时间进行正确的治疗,许多饱受精神分裂症困扰的人是可以过上相当正常的生活的。

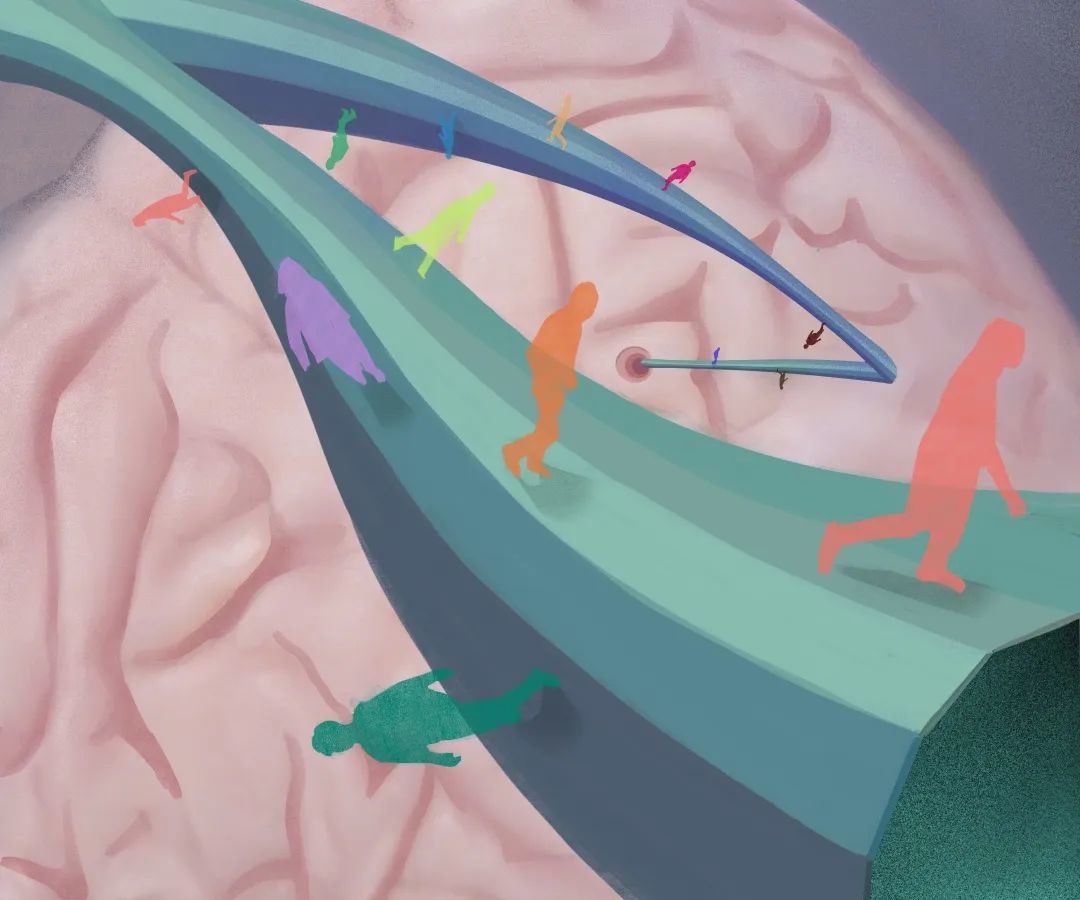

这个治疗方法的原理是基于一个简单的问题,但这个问题颠覆了科学家们曾以为他们了解的关于精神分裂症的一切:会不会那些最具破坏力的症状——那些吞没了格兰的真实性格、摧毁了他的生活的症状,其实是可以预防的呢?在其他国家,这个方法正在以精神病学家从前无法想象的程度改变着人们的生活。但是在美国,这个方法仅仅在极少的学术和特需中心得到了推广。令人惊讶的是,甚至在医生和心理健康专业人士中,似乎也很少有人意识到,针对这种严重的精神疾病,还存在着这样一种潜在的革命性的治疗方法。

—

Artwork by Matt Chinworth

大多数人不会将精神分裂症列为影响美国社会的重大疾病,但其实,精神分裂症已经对社会产生了影响。精神分裂症影响了美国大约1% 的人口,大约是美国帕金森症患者人数的3倍。由于精神分裂症的发病期多出现在青少年时期或成年早期,它对于患者健康生活的影响会比白血病和艾滋病这样的疾病长许多年。精神分裂症患者的寿命也会更短,比一般美国人的寿命要短大约12年。经济学家声称,每年美国要为精神分裂花费至少600亿美元,而且很可能会要支出更多。

我们为这些患者所必需的各种形式的援助买单,也要为当他们没有获得需要的帮助时所产生的费用买单。超过40%的精神分裂症患者最终会住在有监护的集体住房、疗养院或者医院里。另外有6%的患者会因为不正当行为和轻微犯罪而进监狱,而同时,有差不多同样比例的患者最终流落街头。

长久以来,研究人员们一直将精神分裂症看作“精神疾病研究的坟墓”。在19世纪90年代,当德国精神病学家埃米尔·卡普林(Emil Kraepelin)开始为精神疾病分类的时候,他将一种似乎多发生在青春期晚期或者二十岁出头,包含了妄想、幻觉和严重认知受损的奇怪疯病列为一种单独的诊断。这项诊断后来被称为“早发性痴呆”——从字面上解释就是“过早发生的痴呆”,这和卡普林对于这一疾病的理解是一致的,即它是精神的一种不可逆转的解体。大约10年之后,瑞士精神病学家厄根·布洛伊勒(Eugen Bleuler)给这种疾病命名为精神分裂症,结合了希腊语词根“schizein”和“phren”,分别意为“分裂”和“精神”。

布洛伊勒明确了该疾病的4类症状,这一分类被精神病学家沿用至今——非正常的联想、自闭的行为和思维、非正常的情感,以及矛盾心理。但是,这些观察发现却并没有给治疗带来多大的进展。布洛伊勒和许多与他同时代的精神病学家都是弗洛伊德的信徒,所以在尝试心理治疗(此处指传统的精神分析疗法),而另有一些医生进行了脑叶切断术的实验,试图通过诱导患者癫痫发作来将精神分裂从患者身体里“吓走”。不管用了什么方法,患者最后的结局通常都是被囚禁在治疗机构里度过余生。

一直到二战之后,科学家们才开始认识精神分裂的生理基础。他们重点关注了多巴胺——这种化学物质在大脑中传递影响行动和情绪的信号。有些药物抑制了大脑中一部分多巴胺受体,使患者不再产生妄想与幻觉,从而减少甚至消除了精神失常的外在表征。随着氯丙嗪投入市场,人们对让精神分裂症患者走出治疗机构的呼声渐高,因为药物使得患精神分裂症的人们有可能回到他们所在的社区,且不表现出明显的精神失常行为。

但是这场革新并没有走很远。这样的抗精神病药物(包括更新的、第二代的药物)会带来严重的副作用,包括肌肉和动作失调、体重增长,等等。这也是40%的精神分裂症患者都没有服药超过18个月的原因之一。以及,抗精神病药物虽然能够减轻像是幻觉这样的“阳性”症状,但是对于“阴性”症状却收效甚微;然而,这些阴性症状对于病人的影响却严重得多。患有精神分裂症的病人可能无法集中注意力、没办法持之以恒地努力,也没办法长时间和人沟通或者保持眼神交流。他们会离常人的状态渐行渐远。

当患者逐渐丧失了他们人格的基本面,他们通常也会远离那些在乎他们的人。这个情况并不会发生在所有患者身上;出于一些研究人员至今也没有搞明白的原因,事实上,有一些精神分裂症的患者完全自行痊愈了。但是,在整个20世纪80年代,心理健康专业人士仍然普遍认为,绝大多数精神分裂症患者是永远不可能像常人那样过上独立自主的生活的。

新的发现

但很快,出现了一些挑战这一观念的发现;就像医药领域很多其他的发现一样,这次的发现也源于一次意外。在多年的研究中,研究人员发现在精神分裂症患者的大脑内部,一些重要的部分比常人的体积更大,包括负责做决策的前额叶皮层, 而承载生物电信号传输、形成想法和情绪的神经组织——灰质,则要更薄一些。但是,发现这一现象的研究人员的主要研究对象是已经患病一段时间的神经分裂症患者。因此,他们不能确定这些大脑中的不同究竟是由疾病、药物,还是两者共同引起的。

当研究人员开始研究那些刚刚出现精神分裂症症状的人时,他们发现这些人的前额叶皮层和灰质与常人并没有什么明显的不同。患者对于药物的反应更敏感一些,这也意味着现有标准中的高剂量药物摄入带来了更多使人虚弱的副作用,而使用低剂量药物去控制幻觉和妄想症状已经富富有余。同时,新确诊的病人对于认知疗法的反应也更好——认知反应可以帮助他们解决异常思维的问题。最终,研究人员确定了其中的一个关键变量:精神错乱未经治疗的持续时间。他们提出了这样一个理论,即,首次出现症状和开始治疗之间的间隔时间越短,发生某种形式的康复的可能性越大。

最先开始将这些发现运用到治疗实践中的精神病学家之一,是一位叫做帕特里克·麦高瑞(Patrick McGorry)的和蔼可亲的澳大利亚人,他在墨尔本的一所研究型医院工作,并且对于那里的精神分裂症患者的遭遇感到震惊。“情况糟透了。”麦高瑞告诉我,“他们给患者的药量是患者实际需要的10倍,其他什么帮助或者治疗也不给,然后就这样直接把人扔回社区了。抗精神病药物可能是控制了一部分异常思维,但是病人们的正常生活却被毁了。”

上世纪80年代晚期,麦高瑞决定尝试缩短症状出现和治疗开始之间的时间差。首先,这意味着需要尽早确诊。精神分裂症最明显的初期迹象就是妄想和幻觉。而过了一段时间之后——可能是几周、几个月或是几年——精神分裂症患者就会开始失去“病识感”,也就是说,他们无法再意识到,他们一直以来听到的那些奇怪的声音、看到的那些怪异的画面都不是真实的。最终,这些病人开始出现精神错乱发作——失去病识感的时间变长了,这使得他们没法正常地生活。在当时,绝大部分病人至少要到第一次精神错乱发作之后才会得到治疗。

麦高瑞和他的同事在工作经验中慢慢摸索,编写了一套长长的问卷调查,可以帮助临床心理工作者们筛查精神错乱的症状。一旦锁定了疑似患者,那他的诊所就可以马上提供治疗,“这不是什么高深的科学,”麦高瑞想要告诉大家这点。针对那些需要服药的患者,他提供低剂量的药物治疗,同时结合了一系列比精神科传统意义上所提供的更综合、更多样的服务。这其中包括了一些心理治疗和应对技巧,来帮助精神分裂症患者完成学业或维持工作,打破精神分裂症患者无法康复的恶性循环。

这种被麦高瑞和同事称为“早期干预”的治疗策略在精神健康领域是十分前沿的。但这其实和几十年来医生治疗严重生理疾病的思路是一样的。比如,为了治疗心脏病,医生会筛查高血压,并且开药控制血压。但他们同时也会告诉人们怎么通过饮食和锻炼避免增重。自1972年以来,冠心病的死亡率下降了几乎一半——研究人员认为,基础预防措施所起到的作用和手术几乎平分江山。

但是,在精神病学领域,这种理念直到最近才得到应用。历史上,严重的精神疾病都只有到了晚期才会用大量药物结合心理治疗,而且人们似乎认定没有其他方法可用了。

麦高瑞最终研究出了类似癌症病程的精神分裂症病程。医生们认为癌症有四个分明的阶段——在第一阶段,尽早发现就可以极大提升存活率;到了第四阶段,癌细胞已经扩散,治疗重点通常会转移到如何护理病人无法避免的身体衰竭。在麦格瑞看来,精神分裂症也有一个病症会渐渐显现的“先兆症状”阶段,接下来是“第一发作期”——包含了第一次精神错乱发作之前平均约两年的时间,以及最后病症稳步恶化的“长期”阶段——在这个阶段,病情几乎可以说是不可逆的了。

通过对处于第一、第二阶段病人的研究,麦格瑞认为,精神病学家是可以预防精神分裂症进入它最糟糕的阶段的。“我们在80年代看到的病例都相当于是癌症第四阶段的精神分裂症。”美国国家精神疾病联盟(National Alliance on Mental Illness)的精神病学家和医疗主管肯·达科沃斯(Ken Duckworth)说,“这就好比是你是一位肿瘤学家,但是你看的所有病人都患有转移性乳腺癌。”

1996年,麦高瑞和他的同事在论文中发表了一些他们早期的发现,该论文刊登在精神分裂通报(Schizophrenia Bulletin)上。这些澳大利亚研究者发现,墨尔本的诊所的病人的住院时间只有其他所有病人的一半。这些病人在一些精神病学评估标准测试中得分更好、和家人朋友关系更融洽,同时也保持了行动积极性和共情能力这样一些人格特质。来自丹麦、英国和美国的研究人员也有了相似的令人振奋的发现。精神病学家戴安娜·帕金斯(Diana Perkins)在北卡莱罗纳大学运营一项早期干预项目大约10年了,她告诉我:“我以前也在临床治疗精神分裂症,但当时我没有指望病人能像这样好起来。以前我觉得,当一个人患上这类精神错乱,就是不会好转的。”

改变人生

2012年,21岁的马尔·杰(Mar J)(受访者要求我不要在文中使用真名)和妈妈一起住在纽约。她的生活从来没有轻松过。马尔成长在一个集体居住的大家庭中,曾受到一个亲戚的虐待。但是她高中时熬过去了,现在正在上大学二年级,专业是刑事司法。

她仍然记得她开始听见声音的那一天。“它从天而降。”她的描述很简洁,“就是那种感觉。”有时候那些声音听起来像接吻的声音,有时候像是做爱时发出的呻吟。有时候会有声音在为了她的裙子好不好看而在脑海里争吵。最终,这些声音变成了她脑海里不间断的对话,让她无法正常思考。

一名精神病学家确诊了马尔·杰患有精神分裂症,然后给了她一篇相关文章,并给她开了抗精神病的药物。她说那些药让她觉得自己“僵尸化”了——她睡了两天并且不受控制地流口水;同时,她的一条腿变得失去知觉,以至于她走路的时候开始一瘸一拐。当她的保险不再报销她的治疗费用时,马尔·杰停止了服药。也是这个时候,她有了第一次精神错乱发作。

2013年的一个晚上,她被头脑里的声音说服了,认为她的朋友和同学正在密谋在学校毁了她。于是,她就开着自己的车去了其中几位的家,下车后开始大叫:“你们这些邪恶的女巫!我知道你们想干什么!”其中一家走出来一个男人,让她闭嘴,最后给了她的脸一拳。马尔试图开车轧过他,但是只是划到了另外两辆停着的车,并在过程中严重损坏了她自己的车。当她回到家的时候,仍然在精神错乱的状态里。她的妈妈报了警,警察带她去了精神病医院。

在精神病院,马尔·杰得到了大剂量的药物,并被转介到了一家门诊诊所。她说这家门诊的医生除了给她更多的药之外,没做什么其他的。没有人提到她有没有可能回去上学。几周后,她又听到了那些声音,于是在她妈妈家里的墙上为了“驱逐恶魔”而抄写圣经里的章节。她又回到了医院,但是这次,她没有再去门诊诊所。

她的第三次精神错乱发作改变了她的人生。在和妈妈大吵一架之后,马尔·杰开着她的车从布朗克斯区到了皇后区,在商场的停车场睡了几晚。她在快餐店找了份工作,用店里的洗手间洗漱。当脑海里的声音变得太大声的时候,马尔就又会开车离开了。大概在第五天的晚上(马尔·杰并不记得所有细节)她开到了曼哈顿,一直开到了西区第168街。当她偷偷窥视其他车的时候,她发现那些司机都是自己认识的人。她很确定其中一些人是在跟踪她。最后,马尔·杰当着警察的面违规转了个弯。警察把她拦下后,发现了这就是她妈妈上报被盗的那辆车。但是,警察并没有逮捕马尔·杰,而是通知了她的家长,经同意将她送去了纽约精神疾病中心(New York Psychiatric Institute)。这一次,她被转诊去参加一个叫作OnTrackNY的早期干预项目。

首先,一位工作人员确认了马尔·杰未满30岁,且她的第一次精神错乱发作是发生在近两年内。然后她就开始参加一周两次的干预治疗,工作人员会和她密切合作,来制定一个治疗计划。这是早期干预的一个核心原则,叫作“共同决定”。这样做为了帮助患者感到自己在治疗中有更多投入。一位敬业的精神病学家为她换了低剂量的、副作用更少的用药方案。

一位心理治疗师帮助她找到合适的方法去应对她的妄想症状。工作人员也陪同马尔·杰去法庭处理了之前那晚在曼哈顿附近的交通违规,还联系了她的学校,请学校针对她的不便情况做出特殊安排。另外,马尔·杰还接受了就业咨询顾问的帮助;后者为她安排了工作面试,并帮助她做准备。有时候他们也会去一家叫Panera Bread的店里喝点咖啡,聊聊马尔·杰在大学毕业之后想做些什么。

马尔·杰很快就会结束为期两年的治疗项目了,不过项目结束之后,工作人员还是会继续提供电话和咨询帮助。未来,她的健康状况很大程度上将取决于她是否有决心维持她的治疗方案,以及能否在必要的时候寻求帮助。那些帮助马尔·杰的人们告诉我,即使每天在路上乘坐公交汽车和火车要花费两个多小时的时间,她也几乎没有错过过任何一次治疗预约。“我们看着病人逐渐好转。”马尔·杰的心理治疗师刘楠楠(Nannan Liu)说,“这和我以前学到的不一样。以前我们不知道,像这些都是我们可以日常为患者提供的帮助。”

当我第一次在上西区的OnTrackNY办公室见到马尔·杰的时候,她衣着整洁,黑色卷曲的短发整齐地落在耳后。我们说话的时候,她直视着我的眼睛,经常笑,坐得也很直。去年,她在学校几乎拿了全A,为了补上之前生病期间落下的进度,她这个学期选了5门课而不是通常的3门课。在我们见面的几个月前,她在一家小剧场的演出中得到了一个台词很多的角色机会(她的心理治疗师出席了开幕之夜)。

马尔·杰说她可能会想从事法律行业的工作;她现在正在搭建自己的网站,来帮助那些精神分裂症患者。她告诉我,她仍然会听到脑海里的那些声音,但是在心理治疗师的帮助下,她已经学会了如何忽略它们。“这些想法就像海浪一样,你没办法让它们停下。你只能允许波涛流动。”她这样解释,“你得学会放手。‘哦,这里出现了一个想法,但是没事,让它去好了’。这就和应对打嗝是一个道理。”

听着马尔·杰的经历,我惊讶于她和格兰有多相似。他们都是被可怕的疾病缠身的青年才俊。然而,格兰从未康复,而马尔·杰看起来很可能可以在保持自我的前提下和疾病共处。

7月的时候,我去俄勒冈州见格兰的妹妹塔玛拉,她已经成为了该州早期干预计划——早期评估和支持联盟(the Early Assessment and Support Alliance,后文简称EASA)的主管了。我们在她位于波特兰的办公室坐下,透过巨大的落地窗,可以看到市中心的天际线和喀斯喀特山脉。塔玛拉脸圆圆的,倾听的时候频频点头,说话的语调让人放松:“在很多很多年的时间里,我一直都在积极地尝试了解有什么可能会帮助到格兰。我在整个的成年生活里都在做这件事。”她解释道,当她对早期干预了解更多后,“我意识到我正在将我曾在脑海里书写过的情节变成现实——精神分裂症的康复真的可能发生在我们的生活中。”

▷ 格兰、塔玛拉和他们的父亲厄尔。

—

https://highline.huffingtonpost.com/

EASA是全美国最早的早期干预计划之一。它的治疗方案和OnTrackNY非常相似,但是他们更强调在第一次精神错乱发作期之前就联系到潜在患者。这里的工作人员会给学校的老师、社区大学讲师、健康护理人员和法务工作者做培训,教育他们如何识别精神错乱的预兆,包括突然的社会退缩、对学校或者工作失去兴趣,或是在公共场合非理性的情绪爆发。(精神病学研究目前的目标是希望可以通过验血或者其他方式去排查可能患精神分裂症的潜在病人。但是一些专家和倡导者担心,在症状甚至没有出现之前就找到潜在患者并进行治疗,可能会带来过度诊断、过度用药,以及其他的负面后果。)

在通过和平健康医疗小组(PeaceHealth Medical Group)运作的EASA尤金办公室,我见到了一位25岁颇有魅力的同伴支持专家,他让我们称呼他为亚奇(Archer)。六年前患上精神分裂症之后,他自己也在这个项目中接受治疗。对于这个项目,他说:“它完全改变了我的人生。我不再是那个离不开母亲家地下室的人了。我曾一度以为我要在那里待一辈子。”在接触那些在正式场合沟通困难的患者时,亚奇的经历使得他有了不一般的洞察力。在和喜欢音乐的患者交流时,他会弹吉他;他还注意到,那些有精神错乱的患者在坐长途汽车时更容易交谈。“这与透过玻璃车窗看东西有关。而且,相对于面对面的交谈,病人们觉得肩并肩、不直视对方的方式更舒服。”他这样解释道。

在麦高瑞和他的团队发表他们的初步研究发现后将近十年的今天,现在有了一批可靠的科学研究支持早期干预的价值。就在这个夏天,耶鲁大学的一项突破性研究表明,早期干预实际上可以节省开销,其中部分原因在于,使用早期干预服务的患者通常不需要昂贵的住院治疗。在EASA项目中,患者中的住院率在18个月后从头三个月的50%降到了5%。

设计并监管OnTrackNY项目的哥伦比亚大学精神病学家丽萨·狄克逊(Lisa Dixon)对于早期干预疗法的态度还是很谨慎的,因为这还是一个相对比较新的领域,关于它会如何在未来的生活中影响病患和该如何长期有效提供支持的数据都还非常少。但是,研究结果已经足够有前景,以至于英国和澳大利亚的国家卫生健康系统都在广泛提供早期干预服务。早期干预服务在欧洲各国及加拿大也都得到了普及。

新的可能

而在美国,情况则完全不同。美国国立精神卫生研究院(National Institutes of Mental Health)的高级官员罗伯特·海森(Robert Heinssen)指出,尽管美国的研究人员在早期干预的研发过程中扮演了关键性的角色,但是在美国只有相当少数的项目实际上提供了治疗服务。2014年1月,在康涅狄克州纽镇的桑迪胡克小学枪击案之后,几位国会议员联系了美国国立精神卫生研究院和美国国家精神疾病联盟(National Alliance on Mental Illness),咨询如何改善对精神疾病患者的治疗。专家们的建议是提高早期干预的预算。国会于是决定定向拨款2500万美金,给那些开始建立自己的早期干预项目的州作为专用。然而,即使每个州都拿到属于自己的那一份专款,还是只够在全国范围内建立起大约100个早期干预项目。

—

Artwork by Moonassi for Mosaic

毫无疑问,美国在这方面相比起全世界落后这么多的理由之一,就是针对医疗健康的资金投入严重不足,尤其是精神健康方面。在其他国家,国家卫生健康系统有更高的权限,去设置优先级和财政预算。官员们可以更快地响应新兴的研究,并从一个更长远的角度来看待社会投资,因为,和那些保险公司不一样,这些官员不需要去取悦股东。

平价医疗法案(Affordable Care Act)使得更多的美国人可以买保险。但是美国的私人保险公司并没有处理重症精神疾病的能力,而且也会尽量避免去处理相关问题。他们把精神健康的案子交给“外包”公司,而后者倾向于推荐那些简单便宜的治疗方案,像是单纯的药物治疗,而同时省掉像是心理治疗和支持这样更有效但需要耗费大量人力的治疗方案,哪怕这些方式从长期来看是更省钱的。

而且,即使保险公司理论上应该承担所有“医疗上必要”的精神健康服务费用,保险公司总是对于哪些服务可以达到这一标准有一堆的说法。许多研究人员现在认为非常关键的干预服务,比如帮助病人继续上学或者维持一份工作,可能是无法申请理赔的。“当你要为某些事付账单的时候,你就必须给每件事都定一个准则,”北卡莱罗纳大学教堂山分校的精神病学家帕金斯(Perkins)说,“但你对于比如职业方面的服务这类的事情,是没办法那样做的。”

其实在精神健康实际工作中,也有更严重的问题。包括一些心理健康专业人士在内的很多人都认为,心理疾病和生理疾病从根本上就是截然不同的。但是,我们越是了解心理疾病,就越是觉得这两者之间的差异没什么根本意义。麦高瑞现在相信,筛查模型、预防性治疗和积极地早期治疗不仅可以用于降低精神分裂症的发病率,也也同样适用于抑郁症和双相情感障碍。

他带头发起了一项政府资助的倡议计划,在全澳洲建立“头脑空间”中心——让青少年和年轻人可以在没有医生开具转诊信的情况下也可以免费咨询和治疗各种各样的心理问题。“75%的精神障碍在25岁之前发病。”他说,“其中绝大部份发生在青少年时期和青年早期。”

美国目前可能还无法引入这样有远见的计划,但是仍然存在一些更保守的方法,如果政策制定者现在开始推行,就可能带来重大的改变。平价医疗法案使各州和联邦政府的监督者可以要求保险公司涵盖早期干预服务的所有相关费用。如果国会将2014年拨给早期干预的预算翻两倍甚至三倍,他们每年在该项上的花销仍然少于1亿美元——对于联邦政府预算来说几乎是九牛一毛。

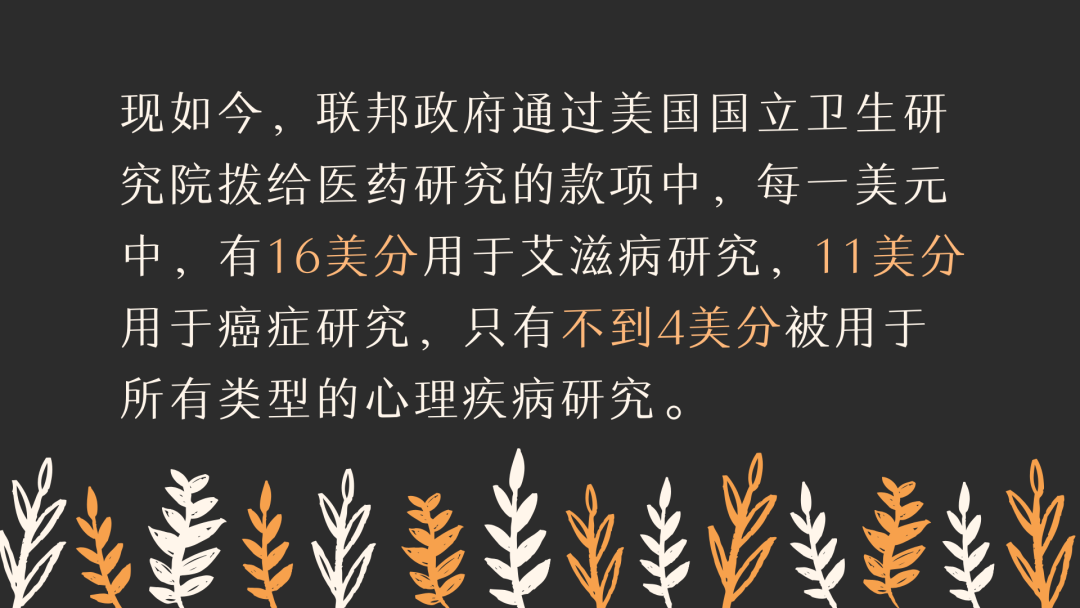

在研究经费方面,政策制定者也可以了解到,心理疾病的研究经费是在和许多其他类型的疾病的研究经费互相竞争的。现如今,联邦政府通过美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)拨给医药研究的款项中,每一美元中,有16美分用于艾滋病研究,11美分用于癌症研究,只有不到4美分被用于所有类型的心理疾病研究。

在我和塔玛拉的对话中,我经常想到,这些政策选择其实会直接决定人们的人生。在7月的一个下午,我和塔玛拉去探望了格兰。他已经57岁了。我们在一座公园里碰了面,他喜欢在那里坐着。那里有一个秋千架、一个野餐区域,还有高大茂密的树木,树荫覆盖了大部分地面。格兰穿着一件有些旧的、海军蓝色的赛车服,松紧的袖口和赛车条纹已经撕破了,沿着快要脱落的袖子垂下来;他还穿着一条黑色的、有不少破洞的运动裤,看起来大了一码。一绺绺稀疏的头发搭在他秃顶的头上,像是留下了几个斑点。他浓密的胡子都白了,除了嘴边的有一些烟草烧到的棕黄色。在谈话期间,他不停从装着黄色液体、底部沉淀了一些颗粒的塑料瓶子里大口喝水,他说瓶子里的茶叶和咖啡颗粒可以帮助他辟邪。

▷ 图左:格兰在生病前画的一幅画。

图右:他精神错乱发作后画的一幅素描。

—

https://highline.huffingtonpost.com/

精神错乱是反复发作的。几年前,格兰加入了一个业余无线电俱乐部,并且认真谈论了要制作他的一些发明;那个时候的家庭照片里,他的外表还没有这么不整洁。2013年,当格兰的父亲去世的时候,格兰当时病情太严重,无法返回家里。塔玛拉认为失去父亲的伤痛可能引起了他最近一次的发作。他现在住在可以受到精心照顾的集体住宅里,那里的工作人员遵循了他一直以来想要停止用药的愿望。

大多数时候,他会在醒着的时候喂鸟、用录音机听圣经,以及研究他目前感兴趣的事,其中包括起死回生的可能性,以及一种被格兰称为“头骨传音”的技术——他说这个技术是天使和恶魔用来往人们的脑海里传递信息的 。“这可能是一种堕落天使和神圣天使对人们说话的方式。”格兰告诉我,“圣徒保罗(Apostle Paul)看见了一道名为耶稣的光和他交谈。圣经里也说,上帝是光。无线电也是光谱的一部分。所以头骨传音可能是耶稣对人们说话的一种方式。”(虽然他承认,他也不能确定大学生是不是会用这个技术假装成天使去搞恶作剧。)

格兰温和有礼,尽管他在谈话时并不直视对方或者干脆看向远方,但是时不时地,他还是会用他明亮的绿色眼睛温柔地看我一眼。他几乎不表现出任何情绪,哪怕他其实对于塔玛拉没有按照他的要求告知联邦通信委员会(Federal Communications Commission)关于头骨传音的事情感到不快。

后来,塔玛拉告诉我,尽管她哥哥所经历了这样多的困境,她仍然将格兰看作是一个能鼓舞她的人,以及,她一直相信,有一天她哥哥会好转的。“他所经历的每一点开心和每一段友谊,还有我们之间的每一段对话,对我来说都很珍贵。”她说。有时候,她也会想,如果格兰能得到像她项目里那些年轻患者一样的照顾,现在一切会怎样。“以前,他很聪明,非常有才华。他对于学习非常有兴趣。他想要完成学业,别人想要得到的,他也想要拥有。他想去工作,他想交女朋友,就像是这样大家都想的事情,你明白吗?”最重要的是,她的工作让她比任何人都清楚,如果医生可以把患者当作一个有未来的人去治疗的时候,可以带来什么样的可能性。

翻译 / 大梨子王

审校 / Natsuki

排版 / 酸酸