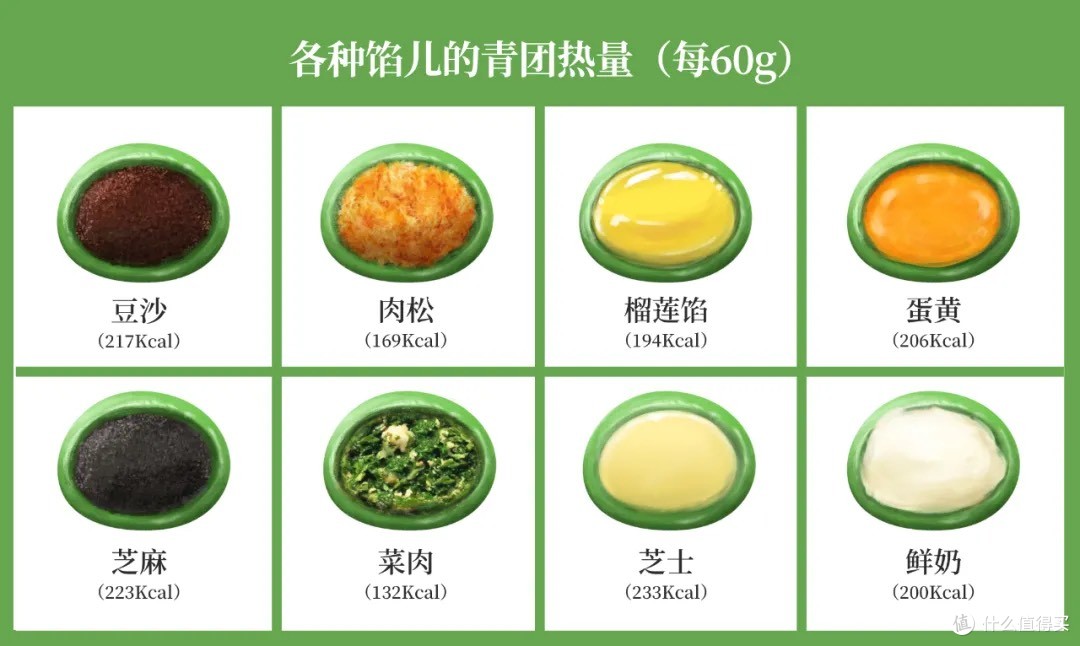

从原料到文化的青团溢价

清明时节,青团成了社交平台的"顶流"。但当你咬下某颗看似朴素的青团时,付款码上的数字可能让你瞳孔地震——这团子刺客,凭啥身价暴涨10倍?💸

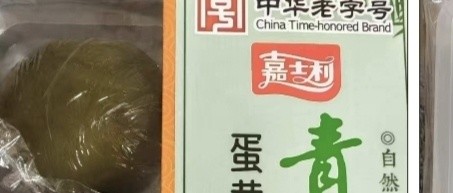

🎋【天价馅料:艾草也分三六九等】

苏州某老字号推出"有机艾草青团",单颗售价28元。其核心卖点是🌱0农残检测+人工除草,配合当季现摘的云南高山马兰头。据统计,仅原料成本就占售价的47%,比普通青团高出300%。

🏮【非遗溢价:揉进手艺的温度】

上海王家沙的非遗青团工坊里,老师傅用古法石臼捶打艾草泥。"机械生产1小时完成的工作,我们要花8小时。"🧑🍳这种"时间奢侈"让传统豆沙青团卖到15元/颗,消费者却甘愿排队3小时——吃的不是团子,是文化仪式感。

💰【社交货币:青团界的爱马仕经济学】

网红品牌"青团社"推出限量款:金箔包裹的松露鹅肝馅青团,单颗标价58元仍秒空。包装盒印着💎"一口吞下整个江南"的slogan,小红书种草笔记超2万条。数据显示,78%购买者会拍照发圈,食物早已超越果腹功能。

💡当青团从时令点心升级为身份标签,价格与价值的博弈就变得微妙。消费者在买单的,究竟是艾草的清香,还是那份"春日限定"的优越感?或许正如《舌尖上的中国》所说:"最好吃的,永远是人给食物增添的故事。"🎐